CHARACTERISTICS OF OPTICAL PULSES INDUCED BY LIGHTNING RETURN STROKES TO TALL STRUCTURES IN GUANGZHOU

-

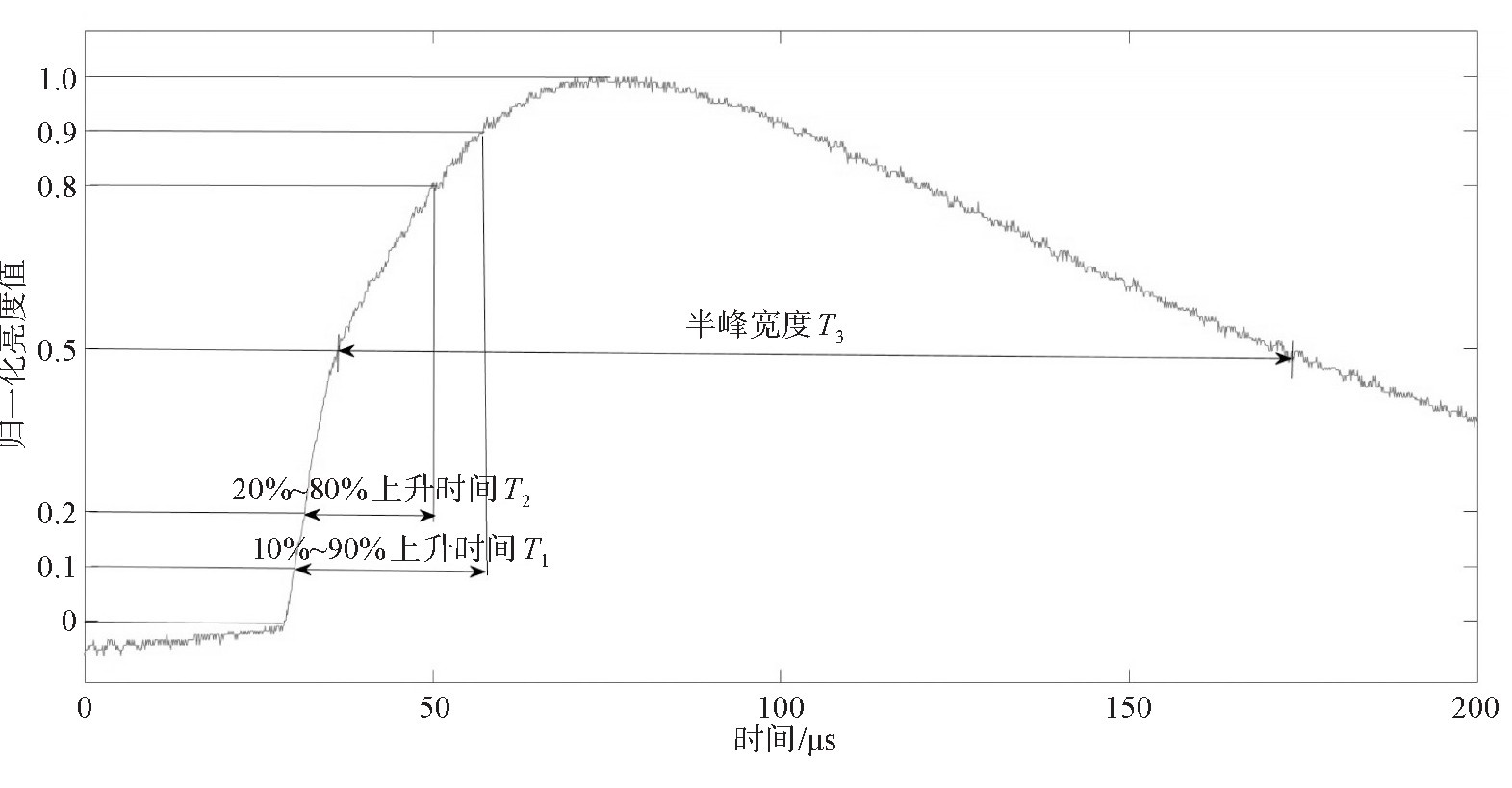

摘要: 为了深入认识负地闪放电过程中光辐射信号的特性, 对广州高建筑物雷电观测站所获得的回击光脉冲波形进行了分析。对观测到的88例负地闪事件中的184次回击(包括60次下行闪电首次回击、58次下行闪电继后回击、66次上行闪电继后回击)的光脉冲特征进行了统计分析, 结果表明: 下行闪电首次回击光脉冲10%~90%上升时间T1的算术平均值/中值为32.5/31.4μs, 20%~80%上升时间T2的算术平均值/中值为22.6/22.4μs, 半峰宽度T3的算术平均值/中值为131.1/117.0μs。下行闪电继后回击光脉冲T1的算术平均值/中值为30.4/27.7μs, T2的算术平均值/中值为19.5/17.6μs, T3的算术平均值/中值为153.6/142.6μs。在21例下行多回击负地闪事件中, 光脉冲回击间隔时间在12.6~368.6 ms范围之间, 算术平均值为78.7 ms, 有14%闪电事件存在继后回击光脉冲峰值大于首次回击的情况。上行闪电继后回击光脉冲T1的算术平均值/中值为27.5/24.3μs, T2的算术平均值/中值为17.0/15.7μs, T3的算术平均值/中值为132.2/124.5μs。总体上, 下行闪电首次回击的光脉冲上升时间最长、下行闪电继后回击次之、上行闪电继后回击最小; 下行闪电继后回击脉冲半峰宽度比下行闪电首次回击及上行闪电继后回击的更大。Abstract: To understand the characteristics of lightning optical signals, this paper analyzes the return stroke optical pulse waveform obtained at the Tall-Object Lightning Observatory in Guangzhou.The optical pulse characteristics of 184 return strokes occurred in 88 negative cloud-to-ground lightning events are selected and analyzed.These return strokes consist of 60 first and 58 subsequent return strokes in 60 downward lightning flashes, and 66 subsequent return strokes in 28 upward lightning flashes.For the optical pulses of first return stroke in downward lightning, the average/median values of 10%~90%rise time (T1) are 32.5/31.4μs, the average/median values of 20%~80%rise time (T2) are 22.6/22.4μs and the average/median values of half-peak width (T3) are 131.1/117.0μs.For the optical pulses of subsequent return stroke in downward lightning, the average/median values of T1, T2and T3are 30.4/27.7μs, 19.5/17.6μs, and 153.6/142.6μs, respectively.Among 21 negative downward lightning events with multiple return strokes, the return stroke optical pulse interval varies from 12.6 ms to 368.6 ms, with an average value of 78.7ms.For 14%of the 21 events, the subsequent return strokes have larger optical pulse peak values than the first ones.For the optical pulses of subsequent return stroke in upward lightning, the average/median values of T1, T2and T3are 27.5/24.3μs, 17.0/15.7μs and 132.2/124.5μs.Overall, the optical pulse of the first return stroke in downward lightning has the longest rise time, and that of the subsequent return stroke in upward lightning has the shortest.Furthermore, the half-peak width of the optical pulse of subsequent return stroke in upward lightning is lower than that of subsequent return stroke in downward lightning.

-

Key words:

- optical pulse /

- first return stroke /

- subsequent return stroke /

- downward lightning /

- upward lightning

-

1. 引言

闪电放电过程中可释放大量的声、光、电、磁信号,通常我们利用闪电电磁信号来对闪电进行监测定位,通过分析闪电定位数据和其他气象探测数据,许多研究人员对闪电活动分布特征和闪电预警预报方法开展了研究[1-3]。对闪电光信号开展测量和分析,也是研究闪电放电物理特征的一种重要手段。长期以来,众多专家学者对闪电光信号进行了大量的研究工作,最常用的观测方法大致可分为两种:第一种是采用单个或多个光电二极管搭配相应放大滤波电路,利用光电效应将闪电光信号转化为电信号并进行记录;第二种是采用胶片或数字感光面阵摄像的方式,记录闪电过程的光学图像。

在1960—1990年代,各种光电传感器开始应用于闪电探测[4, 5]。1965年,Krider[4]利用硅光电二极管和示波器记录设备,开始了对闪电光脉冲信号的研究。1982年,Guo等[6]在佛罗里达利用光电传感器测量分析了闪电光脉冲信号特征,发现首次回击峰值能量((2.3±1.8)×109W)明显大于继后回击峰值能量((4.8±3.6)×108W), 23个继后回击光脉冲的特征宽度范围为103~235μs,其平均值和偏差为158±33μs。1984年,Ganesh等[7]通过使用光电倍增管以及狭缝组件,对98次闪电回击事件进行了特征分析,其观测距离在10~40 km,得到73次首次回击和70次继后回击光脉冲10%~90%上升时间数值范围在1~60μs。1990年,Yokoyama等[8]基于高速光电探测阵列开发了一套闪电发展特征自动观测系统(Automatic Lightning Processing Feature Observation System,简称ALPS),对研究闪电先导发展、连接以及回击过程起到了重要作用。1999年,Chen等[9]利用0.1μs时间分辨率的ALPS对闪电先导光脉冲进行了分析,通过对两次下行梯级先导进行观测,表明梯级先导开始于一系列尖锐脉冲信号,之后便是一段上升缓慢,持续时间较长的连续发光现象。2004年,Wang[10]使用改进后的ALPS对四次闪电回击事件进行了分析,发现200 m高度以下的回击通道中继后回击光脉冲波形10%~90%上升时间随高度增加,但其峰值随高度减小。2011年,Wang等[11]研发了闪电连接过程光学观测系统(Lightning Attachment Process Observation System,简称LAPOS),并在佛罗里达州进行了闪电近距离观测,通过使用多个通道的亮度数据,对闪电先导的发展特征进行了精细化研究。

在闪电光学成像方面,1935年Schonland等[12]利用时间分辨率为600 ns的Boys相机对闪电负梯级先导发展过程进行了观测,分析得到梯级先导长度在10~200 m范围内,梯级间歇时间为40~100μs,其二维发展速度约为3.8×105m/s。1967年,Berger[13]利用改进后的Boys相机,记录到了闪电负梯级先导长度为3~17 m,梯级间隔时间为29~47μs,二维先导发展速度为0.9×105~4.4×105m/s。1982年,Orvile等[14]根据条纹相机的观测结果,分析了闪电梯级先导、直窜先导和直窜-梯级先导的发光特征及其差异。1983年,Jordan等[15]使用特定光谱(0.3~0.6μm)的胶片相机对闪电回击过程进行了观测,并与Guo等[6]利用光电传感器得到的回击光脉冲数据进行了比较。近年来,数字化高速摄像机在闪电观测研究中得到了越来越广泛的应用[16-18],研究人员获取了更丰富的闪电先导发展和连接过程的精细化观测资料,对闪电放电过程的科学认识也不断得到深化。

随着城市化进程的加快,现代城市中出现了越来越多的高大建筑物,有研究表明大城市建设、人类活动气溶胶排放和高建筑物均会影响局地区域的地闪分布[19-21],而且高建筑物因自身的阻抗与接地阻抗、雷电通道阻抗不一样,会导致雷电过程中电流波在高建筑物顶部和底部存在反射现象,因此高建筑物也会对闪电回击的光脉冲特征参量产生一定的影响。为探究高建筑区域闪电光脉冲的特征,本文根据2016—2019年广州高建筑物雷电观测站(Tall-Object Lightning Observatory in Guangzhou,简称TOLOG)获取的地闪光脉冲信号观测数据,结合闪电快慢天线数据及光学观测资料,对高建筑区域下行闪电首次回击、下行闪电继后回击以及上行闪电继后回击光脉冲的特征进行深入对比和分析。

2. 观测设备和方法

本文所分析的地闪光脉冲信号来自广州高建筑物雷电观测站安装的闪电连接过程光学观测系统(LAPOS)的观测记录数据。LAPOS由相机部分和8束水平光纤阵列及光电转换放大电路组成[11]。广州高建筑物雷电观测站同时架设了两台灵敏度不同的LAPOS,其中LAPOS-A灵敏度相对较低,侧重于观测闪电回击所引起的亮度变化,而LAPOS-B灵敏度相对较高,侧重于观测闪电先导所引起的亮度变化[22]。为避免视野变动对分析结果的影响,本研究选择分析的时间段内LAPOS的安装位置、仰角设置是固定的,图 1给出了每个LAPOS的8个通道的探测视野范围示意图。LAPOS-A和LAPOS-B共16个通道的输出利用一台DL850示波器进行同步记录,采样率为10 MS/s,记录时间长度为1 s。本文所分析的LAPOS数据主要来自LAPOS-B的1通道(LAPOS-B1)的观测结果,如果LAPOS-B1饱和,则采用LAPOS-A1通道数据进行代替。

TOLOG利用了多台高速摄像机对闪电先导及回击过程进行观测。在分析LAPOS数据时,本文采用以下高速摄像资料作为辅助:1台SAZ高速摄像机(HC-1)[23],其帧率为20 000 fps,镜头焦距14 mm,像素1 024×1 024,记录长度0.05 s; 1台SA3摄像机(HC-3),其帧率为1 000 fps,镜头焦距8 mm,像素为1 024×1 024,记录时间长度为1.65 s。另外,TOLOG还使用了多套不同参数的快慢天线进行电场测量,以便对闪电事件进行光电同步分析。

结合高速摄像观测结果,我们对2016—2019年广州高建筑物雷电观测站获得的观测个例进行了初步分析,剔除了回击主通道位于LAPOS观测视野之外或回击通道被雨雾严重遮挡的个例,共筛选出88例负地闪事件(21例下行多回击闪电,15例上行多回击闪电,39例下行单回击闪电和13例上行单回击闪电)。在这88例负地闪中,共有184次回击(60次下行闪电首次回击、58次下行闪电继后回击和66次上行闪电继后回击)的LAPOS数据适用于本文的分析,部分继后回击因为光脉冲信号太弱导致LAPOS记录信噪比比较低而未纳入统计。筛选出来的所有回击事件均有高速摄像观测资料,回击主通道均位于高速摄像视野范围内,并且清晰可见。

3. 回击光脉冲特征综合分析

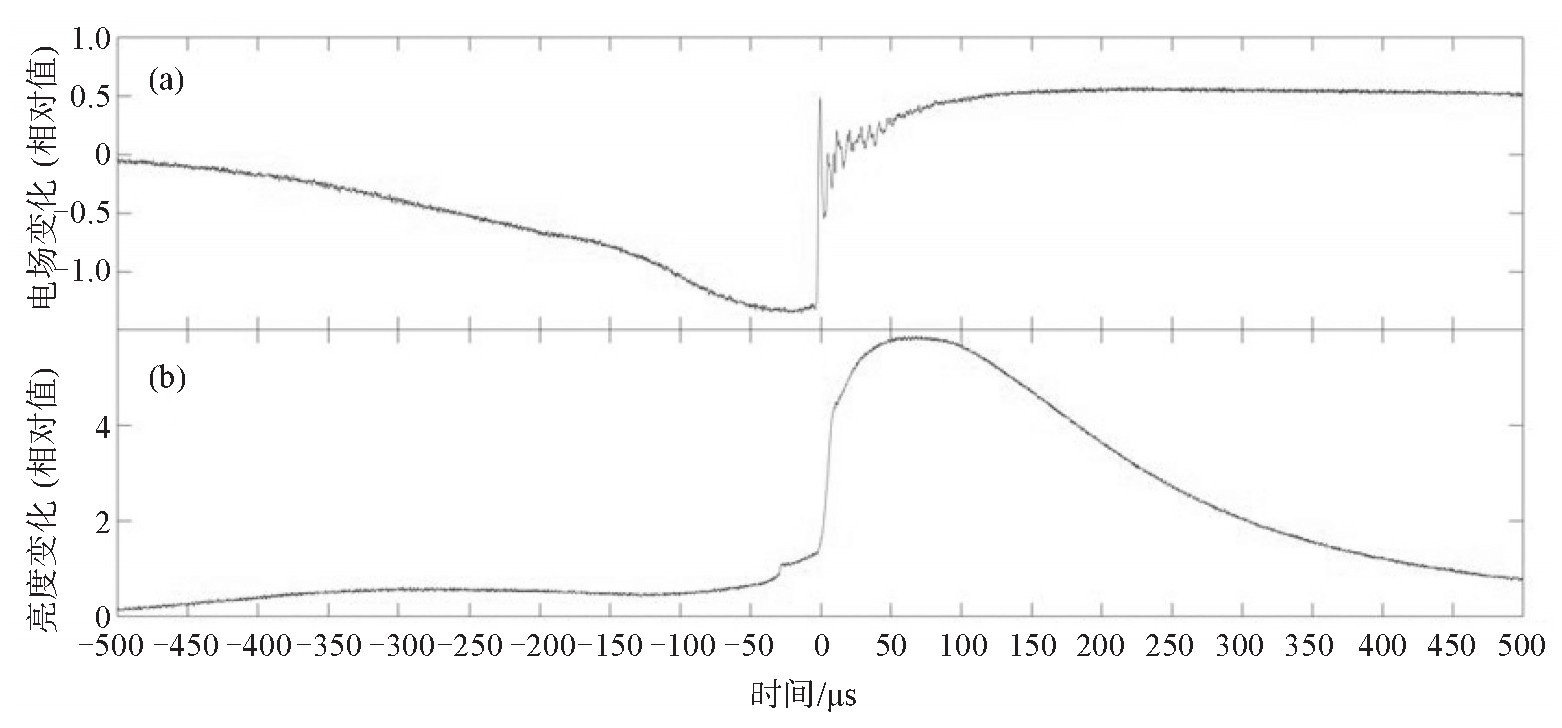

从地闪放电物理过程的角度大致可以将闪电回击光脉冲分为三个阶段:第一阶段为回击前的先导阶段,这个阶段闪电通道亮度幅值较小,有时会存在多次小的光脉冲(对应先导的梯级);第二阶段为回击阶段,此阶段闪电通道亮度陡然增强,通常为幅值较大的单次光脉冲,该过程常被用作观测设备的触发信号,也是本文重点统计的部分;第三个阶段为击后阶段,常表现为闪电通道亮度逐渐减弱,有时也会出现一些变化较缓的脉冲(对应回击之后的M分量等过程)。图 2给出了一次典型闪电回击光脉冲完整波形及其阶段划分情况。

3.1 回击光脉冲波形特征参量分析方法

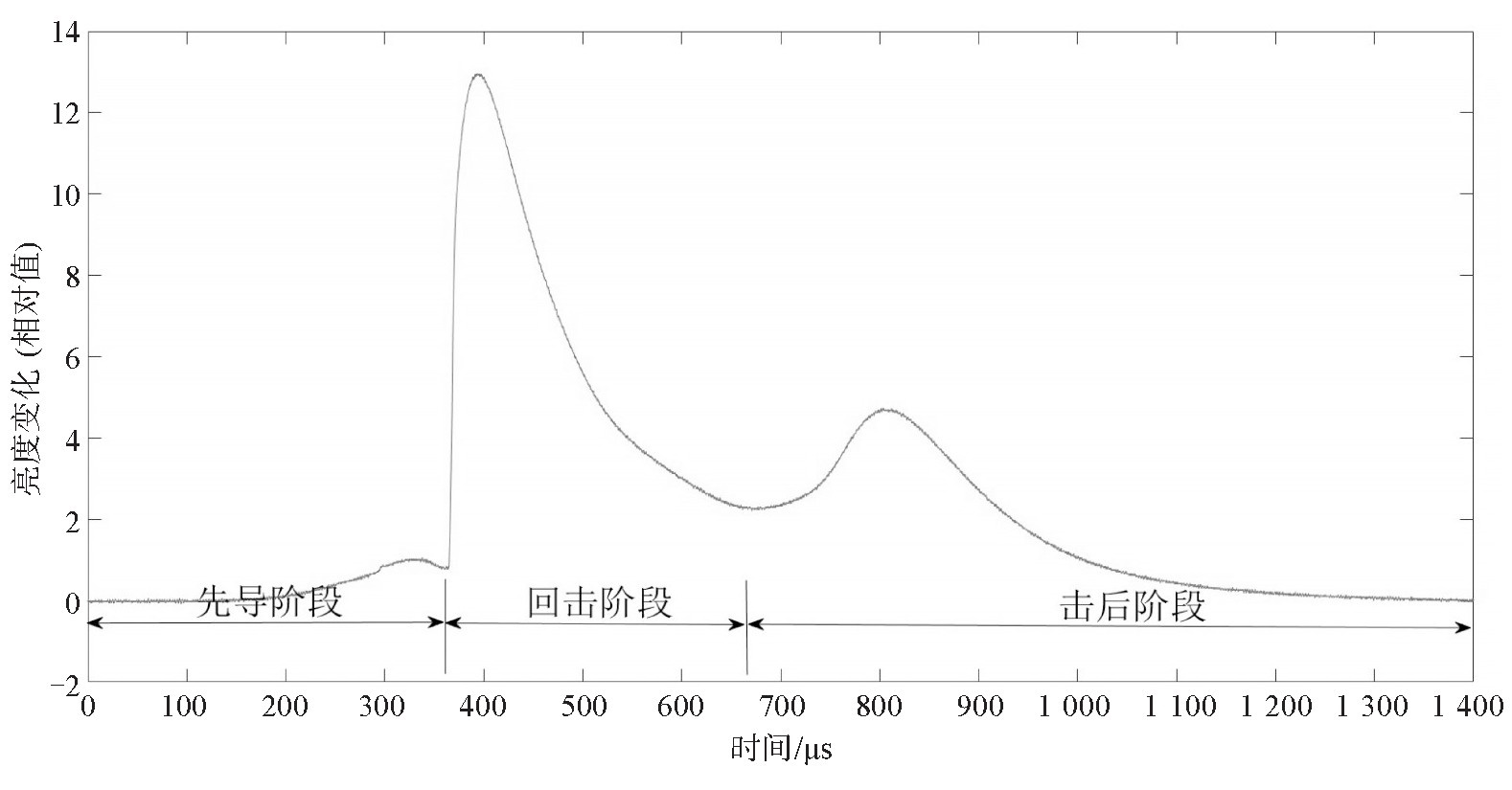

上升时间和半峰宽度是脉冲波形的关键特征参数,本文主要针对脉冲波形上升期间峰值10%到峰值90%的时间(T1)、峰值20%到峰值80%的时间(T2)以及波形上升期间峰值50%到波形下降期间峰值50%(即为半峰宽度T3)三个特征参量进行统计分析,图 3通过一次回击光脉冲实测波形给出了T1、T2和T3的定义示意图。

先导阶段和击后阶段的光信号变化有时可对回击光脉冲特征参量的辨识造成干扰,因此需要进行相应的预处理,以避免回击光脉冲波形特征参量统计结果出现重大误差。

3.1.1 先导阶段

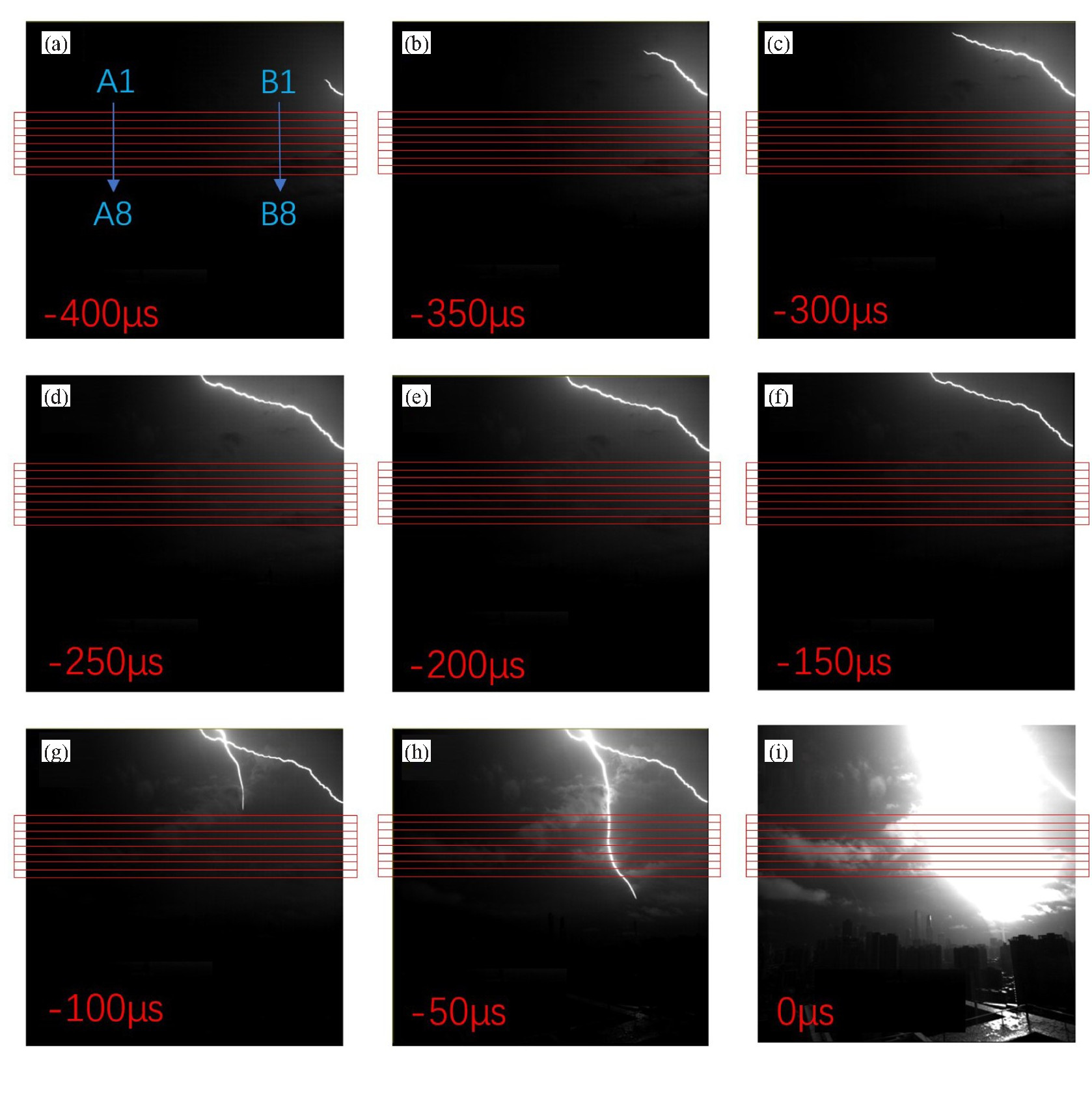

在回击光脉冲出现之前有一段缓慢的光信号前沿上升阶段,从高速摄像观测资料中可以看到该阶段为闪电先导通道进入LAPOS探测范围直到回击发生之前,该阶段主要由先导通道发展及其亮度变化所产生,图 4给出了2017年6月16日一次上行闪电过程中继后回击前的直窜先导的HC-1摄像记录。回击发生在图 4i中,大约从-400μs开始,直窜先导开始进入HC-1的视野,然后逐渐发展,直到大约-100μs以后开始进入LAPOS视野范围。

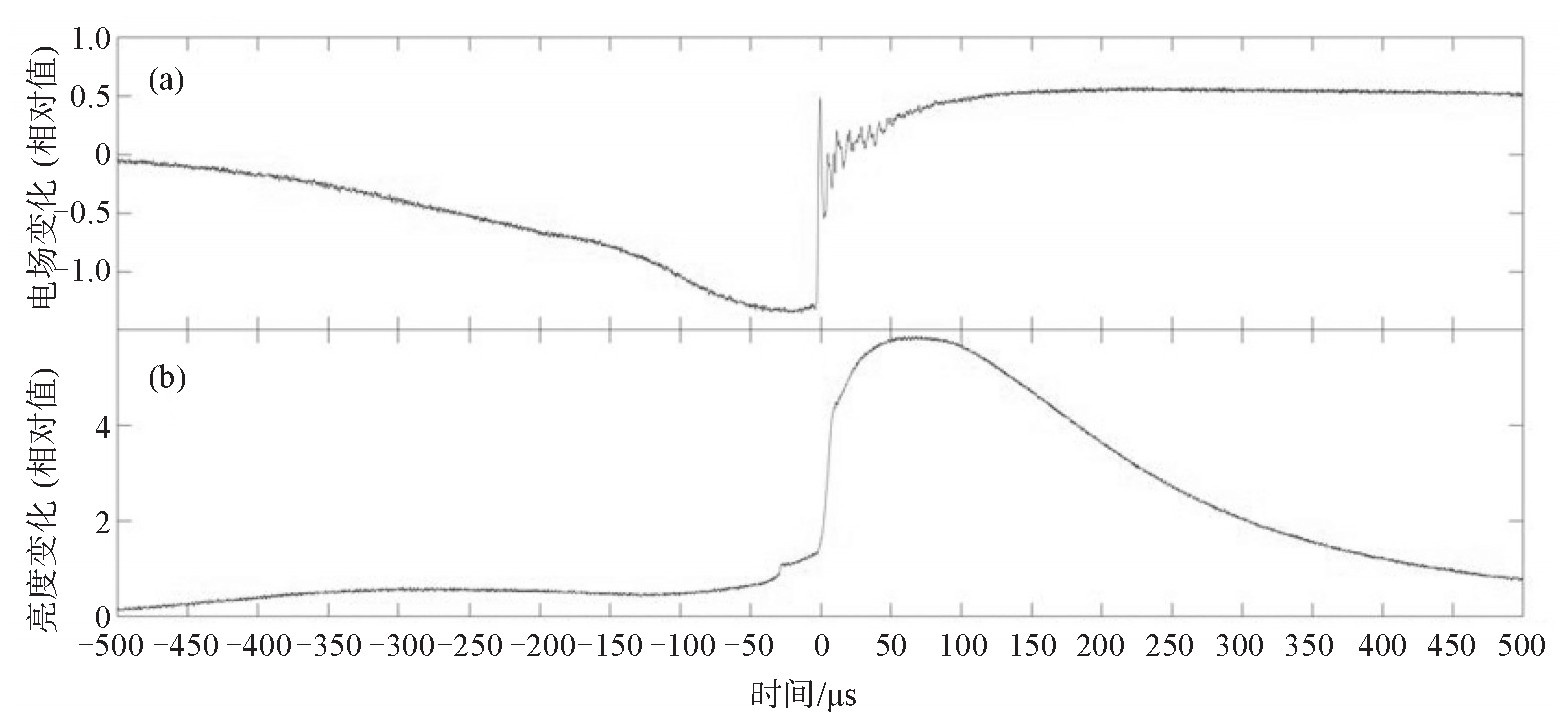

图 5给出了该次上行负地闪继后回击发生前后的快电场变化和LAPOS的同步测量结果。在-100μs之前,光强信号变化较为微弱,从大约-50μs开始,光强信号先是快速上升,然后维持相对稳定的幅值直到回击发生,结合图 4可以看出,此阶段的光强变化主要由直窜先导引起,属于先导阶段。回击从大约0μs开始发生,光强在先导阶段的基础上进一步陡然跃升,本文重点分析回击阶段的光脉冲波形特征参量,先导部分引起的光变化量不计入回击光脉冲波形统计之中,因此先对回击波形数据整体减去了先导阶段引起的光强抬升量再进行归一化处理。

3.1.2 击后阶段

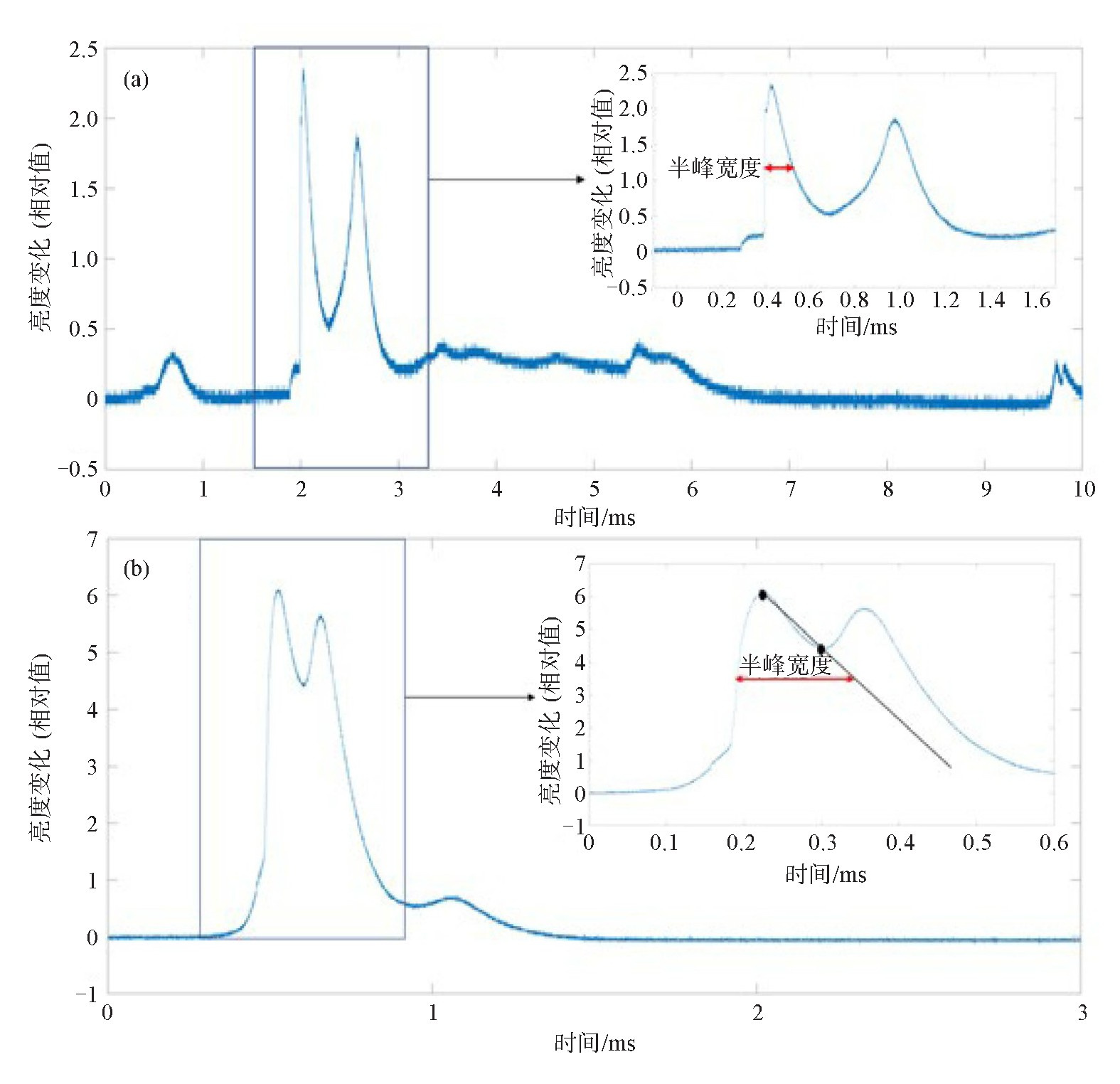

在击后阶段,大部分回击通道的亮度呈现出类似于图 5b的单调下降趋势(117/184, 64%),但闪电回击光脉冲首峰发生后有时候也会出现通道再次发亮的情况。当击后阶段的光脉冲与回击阶段的光脉冲相隔较近时,可导致回击光脉冲的半峰宽度计算出现偏差,因此需要引入相应的处理方法。闪电回击光脉冲出现之后,在其下降的过程中,再次出现光脉冲信号,会导致回击光脉冲出现“叠加”状态,下面分为两种情况进行讨论。

(1) 当回击阶段光脉冲下降至其峰值50%以后,出现击后阶段光脉冲(图 6a),此时击后阶段的光脉冲不会对回击光脉冲半峰宽度的计算造成偏差,可以直接利用波形上升期间峰值50%到波形下降期间峰值50%计算回击光脉冲信号的半峰宽度。有45次回击光脉冲波形与图 6a类似,约占总体数据24%。结合电场变化波形,可知此种情况是回击后的M分量导致的亮度变化。

(2) 当回击阶段光脉冲出现明显下降,但尚未下降至其峰值50%,此时出现击后阶段光脉冲(图 6b),取回击光脉冲峰值点与击后阶段光脉冲上升时刻起始点作一条直线,该直线与波形上升期间峰值50%交于一点,用该点估算半峰宽度。有22次回击光脉冲波形与图 6b类似,约占总体数据12%。结合电场变化波形,可知此种情况也是回击后的M分量导致的亮度变化,只是M分量和回击的时间间隔较短。

3.2 回击光脉冲波形数据统计

本文针对下行闪电首次回击、下行闪电继后回击、上行闪电继后回击分别进行了统计。

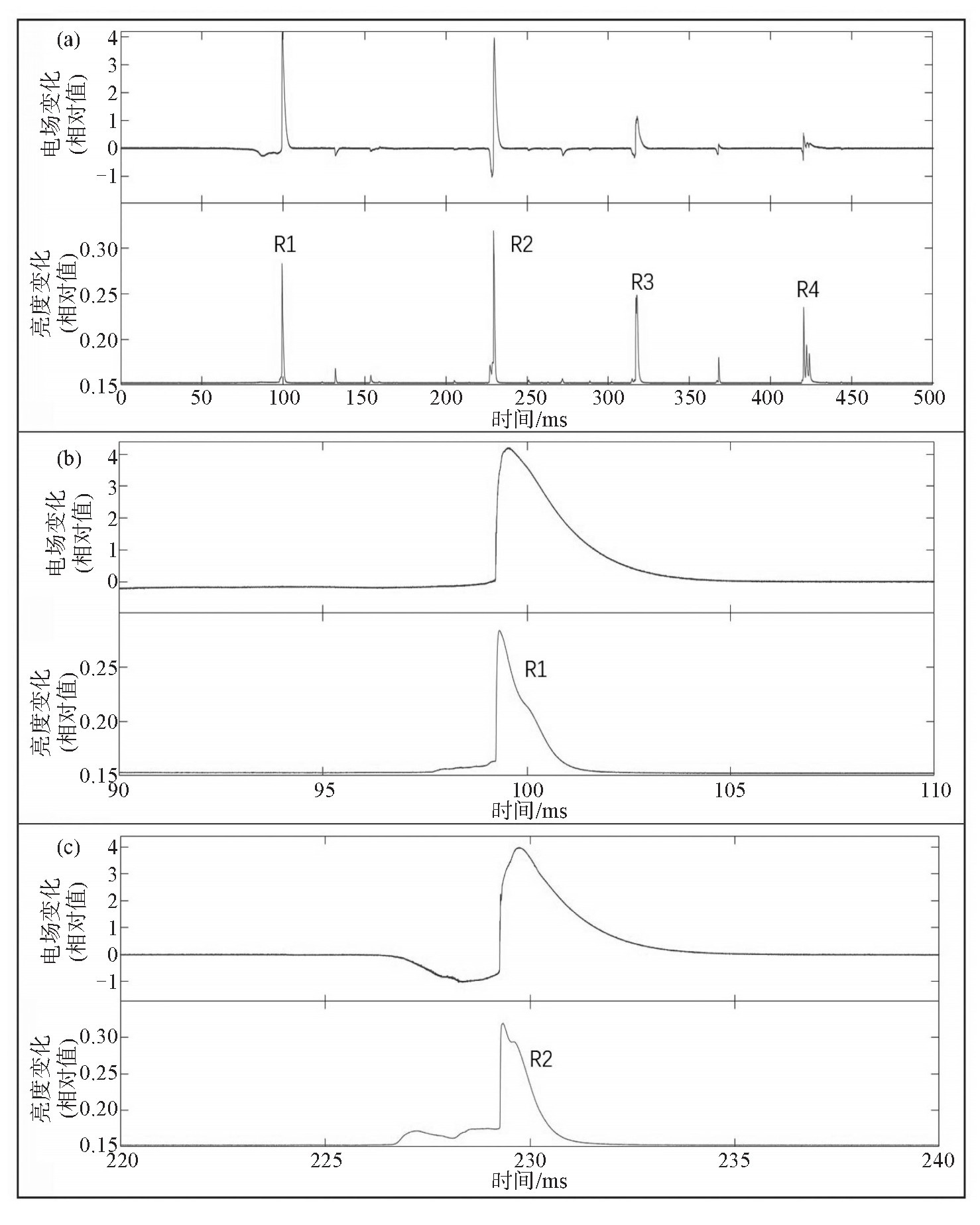

图 7a给出了2016年5月29日一次下行负极性多回击地闪的快慢电场及光脉冲信号的同步观测结果。结合高速摄像资料,确认了R1为该次下行闪电的首次回击,R2~R4为继后回击。

图 7b给出了首次回击R1放大后的电场变化和光脉冲波形,可以看到在首次回击发生之前的梯级先导发展阶段,闪电通道亮度呈现缓慢上升特征。

图 7c为继后回击R2放大图,在继后回击发生之前的直窜先导发展阶段,闪电通道亮度呈现先快速上升,然后维持相对稳定幅值的特征。

3.2.1 下行闪电首次回击

在本文分析的数据中,共包含60次下行闪电首次回击过程,统计结果表明,首次回击光脉冲T1范围在6.5~82.0μs,其算术平均值/几何平均值为32.5/28.5μs, T2范围在4.2~53.0μs,其算术平均值/几何平均值为22.6/19.7μs, T3范围在44.1~298.0μs,其算术平均值/几何平均值为131.1/119.6μs。

陈绿文等[24]统计了2009—2012年不同高度建筑物下行地闪回击的光脉冲数据,发现接地点高度大于200 m的13次首次回击光脉冲10%~90%波前时间平均值为28.3μs, 10%波前~50%波后时间的平均值为119.8μs,接地点高度小于200 m的17次首次回击光脉冲10%~90%波前时间平均值为3.8μs, 10%波前~50%波后时间平均值为38.1μs。本文数据统计的60次下行闪电首次回击没有对接地点位置及其高度进行分类统计,研究对象为整个广州高建筑物雷电观测站所观测到的回击光脉冲事件,其波形统计结果与陈绿文等[24]观测到的接地点高度大于200 m的首次回击光脉冲比较接近。

3.2.2 下行闪电继后回击

对58次下行闪电继后回击过程的统计表明:继后回击光脉冲T1范围在4.7~106.1μs,其算术平均值/几何平均值为30.4/27.4μs, T2范围在3.2~70.7μs,其算术平均值/几何平均值为19.5/17.1μs, T3范围在40.7~265.7μs,其算术平均值/几何平均值为153.6/146.8μs。与首次回击相比,下行闪电继后回击光脉冲波形上升时间更小,下行闪电继后回击半峰宽度更大。

58次下行闪电继后回击来自21例下行负极性多回击地闪。分别对各次多回击地闪事件中首次回击和继后回击的光脉冲峰值大小进行了对比,发现有14%多回击地闪存在继后回击光脉冲峰值大于首次回击的情况。各次回击光脉冲之间的间隔时间在12.6~368.6 ms范围之内,其算术平均值/几何平均值为78.3/60.5 ms。张义军等[25]利用电场变化信号对2006—2011年广州从化地区419次多回击地闪的回击间隔时间进行了分析,发现约70%回击间隔时间小于100 ms,最大值约为500 ms。王智敏等[26]利用磁场信号统计了2011—2012年广州地区200 m以上建筑物地闪回击间隔时间,发现其范围在12.6~444.7 ms之间,几何平均值为65.0 ms; 200 m以下建筑物地闪回击间隔时间在4.5~473.4 ms之间,几何平均值为71.5 ms。可以看出,本文利用光脉冲信号统计得到的回击间隔时间与以往根据闪电电磁信号得到的结果大体一致。

3.2.3 上行闪电继后回击

高大建筑物在雷暴天气过程中容易引发上行闪电,至今为止,广州高建筑雷电观测站已经积累了较为丰富的上行闪电观测资料[27]。上行闪电无首次回击,上行负地闪高速摄像数据示例见图 4,其继后回击发生时刻的电场变化及亮度变化见图 5。

在本文的分析数据中,共包含66次上行闪电继后回击过程,其接地点都在广州塔(高600 m)顶部。分析结果表明:上行闪电继后回击光脉冲T1范围在11.1~66.5μs之间,其算术平均值/几何平均值为27.5/25.8μs, T2范围在4.5~41.5μs之间,其算术平均值/几何平均值为17.0/15.0μs, T3范围在83.3~225.3μs之间,其算术/几何平均值为132.2/129.0μs。

3.2.4 回击光脉冲波形特征参量统计

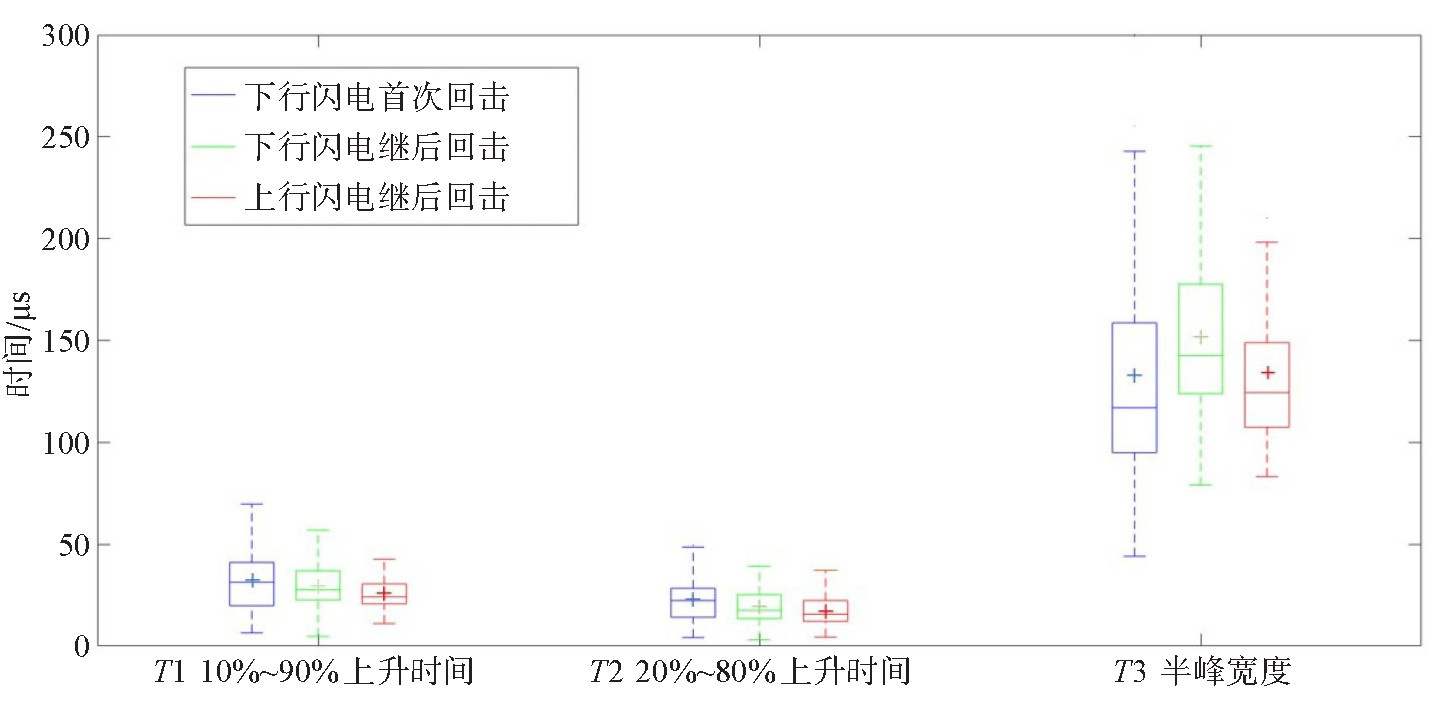

通过对184次回击事件进行分类统计,得到了60次下行闪电首次回击、58次下行闪电继后回击和66次上行闪电继后回击上升时间以及半峰宽度,表 1汇总给出了三种地闪回击光脉冲波形特征参量的统计结果,图 8给出相应的箱线图,箱体上、下端分别对应数据的上四分位数q3和下四分位数q1,箱体中的(+)号和横线分别表示其算术平均值和中位数,异常值上,下截断点分别为q3+1.5(q3-q1)和q1-1.5(q3-q1),箱线图上,下边缘短线分别对应去掉异常值后样本数据中的最大值和最小值,蓝绿红线分别代表下行闪电首次回击、下行闪电继后回击、上行闪电继后回击。

表 1 三种回击光脉冲波形特征参量统计结果汇总地闪分类 T1/μs

算术平均值/几何平均值/中值T2/μs

算术平均值/几何平均值/中值T3/μs

算术平均值/几何平均值/中值下行闪电首次回击(N=60) 32.5/28.5/31.4 22.6/19.7/22.4 131.1/119.6/117.0 下行闪电继后回击(N=58) 30.4/27.4/27.7 19.5/17.1/17.6 153.6/146.8/142.6 上行闪电继后回击(N=66) 27.5/25.8/24.3 17.0/15.0/15.7 132.2/129.0/124.5 从表 1和图 8可以看出,下行闪电首次回击的光脉冲上升时间(包括T1和T2)最大,下行闪电继后回击次之,上行闪电继后回击最小。下行闪电继后回击的半峰宽度T3比其他两种地闪回击更大。另外,下行闪电首次回击的离散性相对较大,这可能是由于首次回击前梯级先导具有丰富的分叉,这些先导分叉参与回击放电和发光过程后,导致了光脉冲波形的离散程度更大。

4. 讨论

Quick等[28]在2013年统计了云对地闪电的光辐射波形特征,发现负极性下行地闪首次回击光辐射波形特征宽度的中值为229μs,而继后回击(沿着首次回击通道)的波形特征宽度的中值为283μs。本文观测到的下行闪电继后回击半峰宽度比首次回击更大的结果与Quick等的分析结果是一致的。另外,根据以往的研究结果[29, 30],回击电流和光脉冲的上升波头时间较为一致,但是在峰后下降阶段,两者波形差异较大,光脉冲往往比电流脉冲下降更快速。我们推测首次回击电流一般比继后回击更大,可能更容易形成峰值更大、但半宽相对更窄的光脉冲波形。

值得指出的是,回击光脉冲的上升时间、半峰宽度等特征参量可能受到观测距离大小、接地点高度以及光学传播等多种因素的影响。本文的分析数据主要来自广州高建筑物,研究区域地闪个例观测距离可远达数千米,高建筑物对闪电回击通道中电流的折射、反射效应可导致光脉冲波形产生明显的延展。这些综合因素可能导致了本文得到的高建筑物雷电回击光脉冲上升时间比以往对近距离的人工触发闪电或接地点较矮的自然闪电的观测结果更大。

本文分析的上行闪电继后回击个例发生在广州塔顶部,恰好对应于LAPOS视野中心位置。对于击中普通低矮建筑的下行闪电继后回击,LAPOS视野观测区域是其接地点以上数百米乃至上千米的一段通道,由于回击脉冲在向上传输过程中不断衰减,波头时间和半峰宽度也随着增大。我们推测这是造成本文观测到的下行闪电继后回击光脉冲半峰宽度比上行闪电继后回击更大的可能原因。

大部分地闪事件中,首次回击的光脉冲峰值要大于继后回击。但是我们发现继后回击前的直窜先导可产生较为明显的光脉冲变化,首次回击前的梯级先导引起的光强变化相对较小,其原因可能是梯级先导发展速度较为缓慢,其发光强度也弱于直窜先导。

另外,在分析回击阶段光脉冲波形特征时,我们也发现了极少数回击的光脉冲未表现出单峰值脉冲波形,而是以多峰的形式“叠加”在一起,难以定量给出其脉冲波形特征参数,因此未纳入本文的统计。关于这类多峰“叠加”光脉冲波形的成因,还需要积累更多的数据以进一步分析。

5. 总结

本文对2016—2019年广州高建筑物雷电观测站所获得的88例负地闪事件(包含184次回击过程)的回击光脉冲波形数据进行了统计分析,得到如下结论。

(1) 下行闪电首次回击(N=60)光脉冲10%~90%上升时间T1算术平均值/几何平均值/中值为32.5/28.5/31.4μs, 20%~80%上升时间T2算术平均值/几何平均值/中值为22.6/19.7/22.4μs,半峰宽度T3算术平均值/几何平均值/中值为131.1/119.6/117.0μs。

(2) 下行闪电继后回击(N=58)光脉冲T1算术平均值/几何平均值/中值为30.4/27.4/27.7μs, T2算术平均值/几何平均值/中值为19.5/17.1/17.6μs, T3算术平均值/几何平均值/中值为153.6/146.8/142.6μs。

(3) 上行闪电继后回击(N=66)光脉冲T1算术平均值/几何平均值/中值为27.5/25.8/24.3μs, T2算术平均值/几何平均值/中值为17.0/15.0/15.7μs, T3算术平均值/几何平均值/中值为132.2/129.0/124.5μs。

(4) 21例下行多回击负地闪事件中,光脉冲回击间隔时间在12.6~368.6 ms范围之间,算术平均值/几何平均值/中值为78.3/60.5/63.5 ms,有14%闪电事件存在继后回击光脉冲峰值大于首次回击的情况。

本文基于广州高建筑物雷电观测站获取到的光脉冲波形数据,统计得到了高建筑区域雷电回击光脉冲的特征参量,下一步研究中将对回击光脉冲特征造成影响的因素进行细致分析,对不同距离、不同接地点高度、不同回击类型进行分类统计,通过对比分析深入探讨雷电过程中不同影响因素下回击光脉冲波形的差异性。

-

表 1 三种回击光脉冲波形特征参量统计结果汇总

地闪分类 T1/μs

算术平均值/几何平均值/中值T2/μs

算术平均值/几何平均值/中值T3/μs

算术平均值/几何平均值/中值下行闪电首次回击(N=60) 32.5/28.5/31.4 22.6/19.7/22.4 131.1/119.6/117.0 下行闪电继后回击(N=58) 30.4/27.4/27.7 19.5/17.1/17.6 153.6/146.8/142.6 上行闪电继后回击(N=66) 27.5/25.8/24.3 17.0/15.0/15.7 132.2/129.0/124.5 -

[1] 郭润霞, 王迎春, 张文龙, 等. 基于VLF/LF三维闪电监测定位系统的北京闪电特征分析[J]. 热带气象学报, 2018, 34(3): 393-400. [2] 林卓宏, 梁敏妍, 于东海, 等. 基于闪电监测定位仪资料的江门地区闪电特征分析[J]. 热带气象学报, 2013, 29(3): 524-528. [3] 姚叶青, 袁松, 张义军, 等. 利用闪电定位和雷达资料进行雷电临近预报方法研究[J]. 热带气象学报, 2011, 27(6): 905-911. [4] KRIDER E P. Some photoelectric observations of lightning[J]. J Geophy Res, 1966, 71(12): 3095-3098. [5] KITAGAWA N, KOBAYASHI M. Field changes and variation of luminosity due to lightning flashes[J]. J Meteor Soc Japan, 1959, 37(6): 279-281. [6] GUO C, KRIDER E P. The optical and radiation field signatures produced by lightning return strokes[J]. J Geophy Res: Oceans, 1982, 87(C11): 8 913-8 922. [7] GANESH C, UMAN M A, BEASLEY W H, et al. Correlated optical and electric field signals produced by lightning return strokes[J]. J Geophy Res, 1984, 89(D3): 4 905-4 909. [8] YOKOYAMA S, MIYAKE K, SUZUKI T, et al. Winter lightning on Japan Sea coast-development of measuring system on progressing feature of lightning discharge[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1990, 5(3): 1 418-1 425. [9] CHEN M, TAKAGI N, WATANABE T, et al. Spatial and temporal properties of optical radiation produced by stepped leaders[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 1999, 104(D22): 27 573-27 584. [10] WANG D. Luminosity characteristics of multiple dart leader/return stroke sequences measured with a high-speed digital image system[J]. Geophysical Research Letters, 2004, 31(2): L02111. [11] WANG D, WATANABE T, TAKAGI N. A high speed optical imaging system for studying lightning attachment process[C]//IEEE, 2011: 937-940. [12] SCHONLAND B, MALAN D J, COLLENS H. Progressive Lightning. Ⅱ. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical[J]. Physical and Engineering Science, 1935, 152(877): 595-625. [13] BERGER K. Novel observations on lightning discharges: Results of research on Mount San Salvatore[J]. Journal of the Franklin Institute, 1967, 283(6): 478-525. [14] ORVILLE R E, IDONE V P. Lightning Leader Characteristics in the Thunderstorm Research International Program(TRIP)[J]. J Geophy Res, 1982, 87(C13): 11177. [15] JORDAN D M, UMAN M A. Variation in light intensity with height and time from subsequent lightning return strokes[J]. J Geophy Res: Oceans, 1983, 88(C11): 6 555-6 562. [16] KONG X, QIE X, ZHAO Y. Characteristics of downward leader in a positive cloud-to-ground lightning flash observed by high-speed video camera and electric field changes[J]. Geophy Res Lett, 2008, 35(5): 544-548. [17] SABA M, CAMPOS L, KRIDER E P, et al. High-speed video observations of positive ground flashes produced by intracloud lightning[J]. Geophy Res Lett, 2009, 36. [18] LU W, QI Q, MA Y, et al. Two basic leader connection scenarios observed in negative lightning attachment process[J]. High Voltage, 2016, 1(1): 11-17. [19] 吴姗姗, 吕伟涛, 齐奇, 等. 基于光学资料的广州塔附近下行地闪特征[J]. 应用气象学报, 2019, 30(2): 203-210. [20] 杨兆礼, 万齐林, 吴兑, 等. 珠三角地区闪电活动与大气化学污染的关系[J]. 热带气象学报, 2013, 29(6): 947-954. [21] 钱嘉星, 徐海明, 万齐林. 珠江三角洲城市群对雷暴的影响[J]. 热带气象学报, 2010, 26(1): 40-48. [22] CHEN L, LU W, ZHANG Y, et al. Optical progression characteristics of an interesting natural downward bipolar lightning flash[J]. J Geophy Res, 2015, 120(2): 708-715. [23] 武斌, 吕伟涛, 齐奇, 等. 一次正地闪触发两个并发上行闪电的光电观测[J]. 应用气象学报, 2019, 30(3): 257-266. [24] 陈绿文, 吕伟涛, 张义军, 等. 不同高度建筑物上的下行地闪回击特征[J]. 应用气象学报, 2015, 26(3): 311-318. [25] 张义军, 吕伟涛, 张阳, 等. 广州地区地闪放电过程的观测及其特征分析[J]. 高电压技术, 2013, 39(2): 383-392. [26] 王智敏, 吕伟涛, 陈绿文, 等. 2011-2012年广州高建筑物雷电磁场特征统计[J]. 应用气象学报, 2015, 26(1): 87-94. [27] QI Q, WEITAO L, WU B, et al. Three-dimensional optical observations of an upward lightning triggered by positive cloud-to-ground lightning[J]. Atmospheric Research, 2018, 214: 275-283. [28] QUICK M G, KRIDER E P. Optical power and energy radiated by natural lightning[J]. Journal of Geophysical Research-atmospheres, 2013, 118(4): 1 868-1 879. [29] GOMES C, COORAY V. Correlation between the optical signatures and current waveforms of long sparks: applications in lightning research[J]. Journal of Electrostatics, 1998, 43: 267-274. [30] WANG D, TAKAGI N, WATANABE T, et al. A comparison of channel-base currents and optical signals for rocket-triggered lightning strokes[J]. Atmospheric Research, 2005, 76: 412-422. 期刊类型引用(2)

1. Weitao LYU,Dong ZHENG,Yang ZHANG,Wen YAO,Rubin JIANG,Shanfeng YUAN,Dongxia LIU,Fanchao LYU,Baoyou ZHU,Gaopeng LU,Qilin ZHANG,Yongbo TAN,Xuejuan WANG,Yakun LIU,Shaodong CHEN,Lyuwen CHEN,Qingyong LI,Yijun ZHANG. A Review of Atmospheric Electricity Research in China from 2019 to 2022. Advances in Atmospheric Sciences. 2023(08): 1457-1484 .  必应学术

必应学术2. 赵晓凤,杨雷,李谦,廖志铭,李昭廷,黄健宁,杨贤,韩永霞. 基于雷电定位系统和实测的多回击地闪雷电流参数及模型分析. 广东电力. 2023(08): 97-103 .  百度学术

百度学术其他类型引用(0)

-

下载:

下载:

下载:

下载:

必应学术

必应学术

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号