当期目录

2025年 第41卷 第6期

2025,

41(6):

745-757. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.062

摘要:

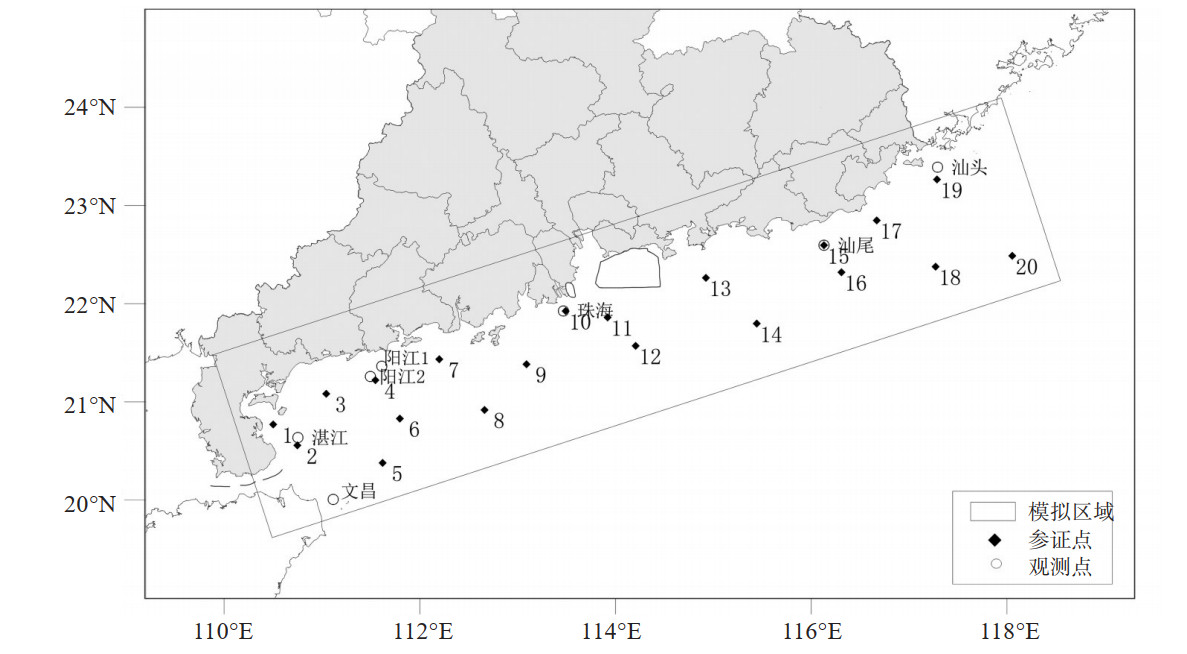

针对广东海域海上观测稀缺与风电开发对高精度长序列数据的需求,本文收集2012—2021年7个观测点(测风塔、激光雷达)梯度风资料,研发三维Barnes客观分析方法与多源资料融合同化技术,基于ERA5再分析资料构建了高分辨率三维格点数据集(水平1 000 m,垂直10 m/30 m)及20个参证点逐小时风场数据。误差分析表明:融合同化风速与观测风速的相关系数均≥0.82(平均0.913),平均均方根误差为1.20 m·s-1,30~40 m以上高度风速误差≤1 m·s-1,精度显著优于ERA5和幂指数拟合;风向平均均方根误差为20.2 °。数据集清晰呈现了风速随离岸距离增加而增大、年内呈冬夏双峰值(冬季 > 夏季)等时空分布特征,并能有效刻画风场日变化、天气系统过境、台风等关键天气系统及季风、海陆风等气候系统特征。本数据集可为广东海域风电场规划、选址及风能资源评估提供可靠的数据支撑。

针对广东海域海上观测稀缺与风电开发对高精度长序列数据的需求,本文收集2012—2021年7个观测点(测风塔、激光雷达)梯度风资料,研发三维Barnes客观分析方法与多源资料融合同化技术,基于ERA5再分析资料构建了高分辨率三维格点数据集(水平1 000 m,垂直10 m/30 m)及20个参证点逐小时风场数据。误差分析表明:融合同化风速与观测风速的相关系数均≥0.82(平均0.913),平均均方根误差为1.20 m·s-1,30~40 m以上高度风速误差≤1 m·s-1,精度显著优于ERA5和幂指数拟合;风向平均均方根误差为20.2 °。数据集清晰呈现了风速随离岸距离增加而增大、年内呈冬夏双峰值(冬季 > 夏季)等时空分布特征,并能有效刻画风场日变化、天气系统过境、台风等关键天气系统及季风、海陆风等气候系统特征。本数据集可为广东海域风电场规划、选址及风能资源评估提供可靠的数据支撑。

2025,

41(6):

758-766. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.069

摘要:

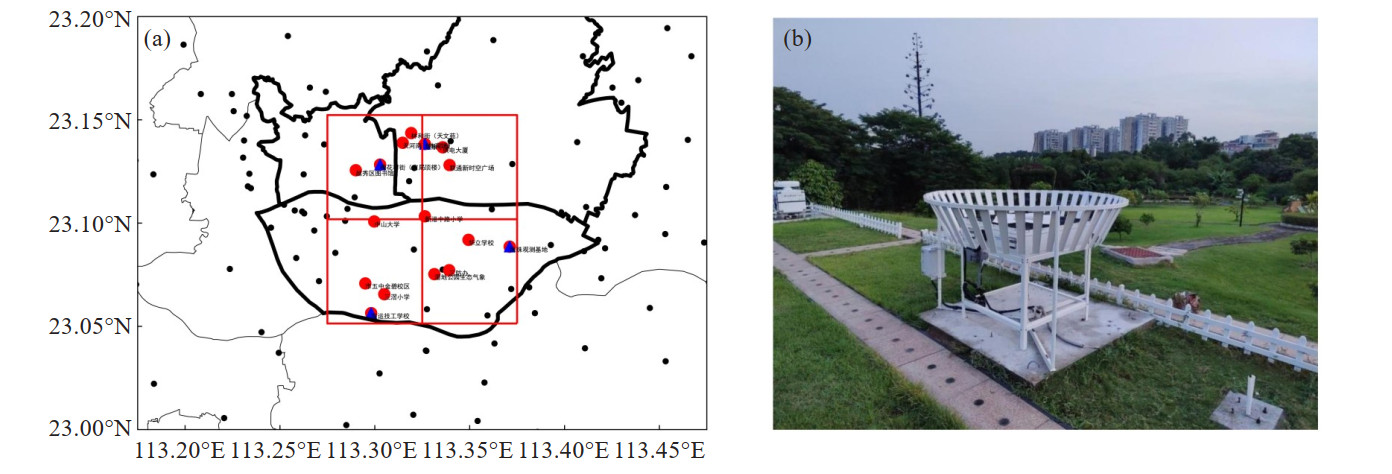

使用2024年4—5月风云卫星华南降水检验站的4台二维雨滴谱数据和同步观测的分钟雨量计数据,通过比较雨滴谱和雨量计累积降水量以及瞬时降水率这两个特征参数,对两种设备观测降水的一致性进行了分析。4个站中有3个站的雨滴谱累积降水量大于雨量计累积降水量,总量偏大10%~13%,有1个站的雨滴谱累积降水量小于雨量计累积降水量,偏小0.5%,两种设备观测累积降水量的相关系数较高,四个站的均值达到0.99以上。在进行瞬时降水率对比时,通过三次样条插值,能够明显减少雨滴谱瞬时降水率和雨量计瞬时降水率之间的偏差和绝对偏差,尤其是对 < 10 mm·h-1的非连续观测的弱降水,相关系数由0.37提升到0.80左右,表明该插值方法合理可行,可以用于生成地面雨量计的瞬时降水率数据集。经评估,二维雨滴谱和雨量计之间具有比较好的一致性,可支撑风云卫星降水反演产品的精度检验和后续的算法改进。

使用2024年4—5月风云卫星华南降水检验站的4台二维雨滴谱数据和同步观测的分钟雨量计数据,通过比较雨滴谱和雨量计累积降水量以及瞬时降水率这两个特征参数,对两种设备观测降水的一致性进行了分析。4个站中有3个站的雨滴谱累积降水量大于雨量计累积降水量,总量偏大10%~13%,有1个站的雨滴谱累积降水量小于雨量计累积降水量,偏小0.5%,两种设备观测累积降水量的相关系数较高,四个站的均值达到0.99以上。在进行瞬时降水率对比时,通过三次样条插值,能够明显减少雨滴谱瞬时降水率和雨量计瞬时降水率之间的偏差和绝对偏差,尤其是对 < 10 mm·h-1的非连续观测的弱降水,相关系数由0.37提升到0.80左右,表明该插值方法合理可行,可以用于生成地面雨量计的瞬时降水率数据集。经评估,二维雨滴谱和雨量计之间具有比较好的一致性,可支撑风云卫星降水反演产品的精度检验和后续的算法改进。

2025,

41(6):

767-782. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.063

摘要:

基于2019年电白国家气候基准站(电白站)和中国气象局南海(博贺)海洋气象野外科学试验基地海洋气象综合观测平台(海上平台)的辐射观测数据,以及基本气象要素,对比分析了两站点辐射全年平均的月变化、日变化和逐月平均日变化特征,同时分析了辐射与其它气象要素之间的关系。(1) 两站点各辐射分量的月平均最大值一般都出现在夏秋季(仅海上平台的向上短波辐射最大值在12月),最小值都出现在冬春季。因下垫面不同,电白站向上短波辐射的月平均值明显大于海上平台,导致电白站获得的净辐射年平均值为103.8 W·m-2,明显低于海上平台年平均值145.8 W·m-2。(2) 两站点净辐射日变化对比表明,海陆接收到的净辐射差异显著,白天海上平台比电白站净辐射平均多35.8%,均值为92.5 W·m-2;晚上海上平台比电白站净辐射平均少33.1%,均值为-7.34 W·m-2。(3) 海上平台的向下短波辐射大于电白站,其高值区主要集中在6—11月的中午前后;电白站向上短波辐射明显高于海上平台,两站点向上短波辐射差值主要出现在夏季到冬季之间。电白站的短波反照率一般都是高于海上平台,两站点9月—次年1月的傍晚均出现反照率的高值区,而海上平台在早晨也出现较高值。(4) 电白站白天时段向上长波辐射的高值区分布特征和向下短波辐射相接近,而海上平台向上长波辐射反映出的是整体海水温度的季节性变化特征。电白站向下长波辐射一般在白天时段比海上平台大,其余时间比海上平台小,冬季更为明显。

基于2019年电白国家气候基准站(电白站)和中国气象局南海(博贺)海洋气象野外科学试验基地海洋气象综合观测平台(海上平台)的辐射观测数据,以及基本气象要素,对比分析了两站点辐射全年平均的月变化、日变化和逐月平均日变化特征,同时分析了辐射与其它气象要素之间的关系。(1) 两站点各辐射分量的月平均最大值一般都出现在夏秋季(仅海上平台的向上短波辐射最大值在12月),最小值都出现在冬春季。因下垫面不同,电白站向上短波辐射的月平均值明显大于海上平台,导致电白站获得的净辐射年平均值为103.8 W·m-2,明显低于海上平台年平均值145.8 W·m-2。(2) 两站点净辐射日变化对比表明,海陆接收到的净辐射差异显著,白天海上平台比电白站净辐射平均多35.8%,均值为92.5 W·m-2;晚上海上平台比电白站净辐射平均少33.1%,均值为-7.34 W·m-2。(3) 海上平台的向下短波辐射大于电白站,其高值区主要集中在6—11月的中午前后;电白站向上短波辐射明显高于海上平台,两站点向上短波辐射差值主要出现在夏季到冬季之间。电白站的短波反照率一般都是高于海上平台,两站点9月—次年1月的傍晚均出现反照率的高值区,而海上平台在早晨也出现较高值。(4) 电白站白天时段向上长波辐射的高值区分布特征和向下短波辐射相接近,而海上平台向上长波辐射反映出的是整体海水温度的季节性变化特征。电白站向下长波辐射一般在白天时段比海上平台大,其余时间比海上平台小,冬季更为明显。

2025,

41(6):

783-796. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.064

摘要:

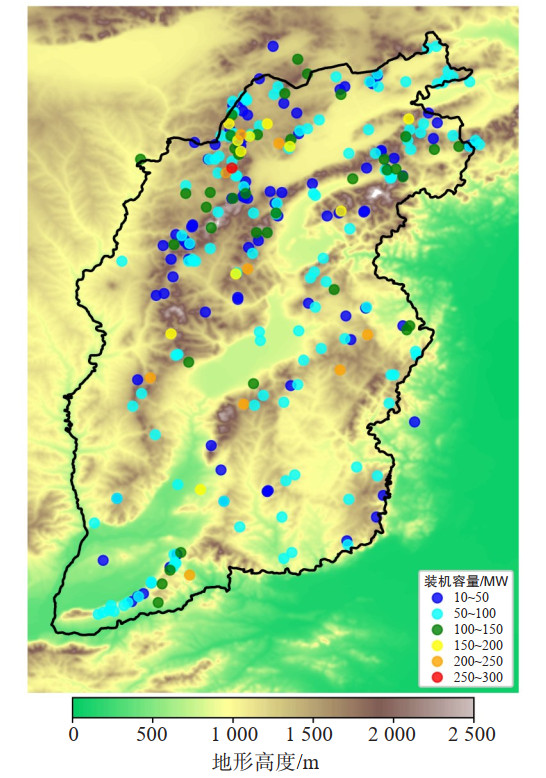

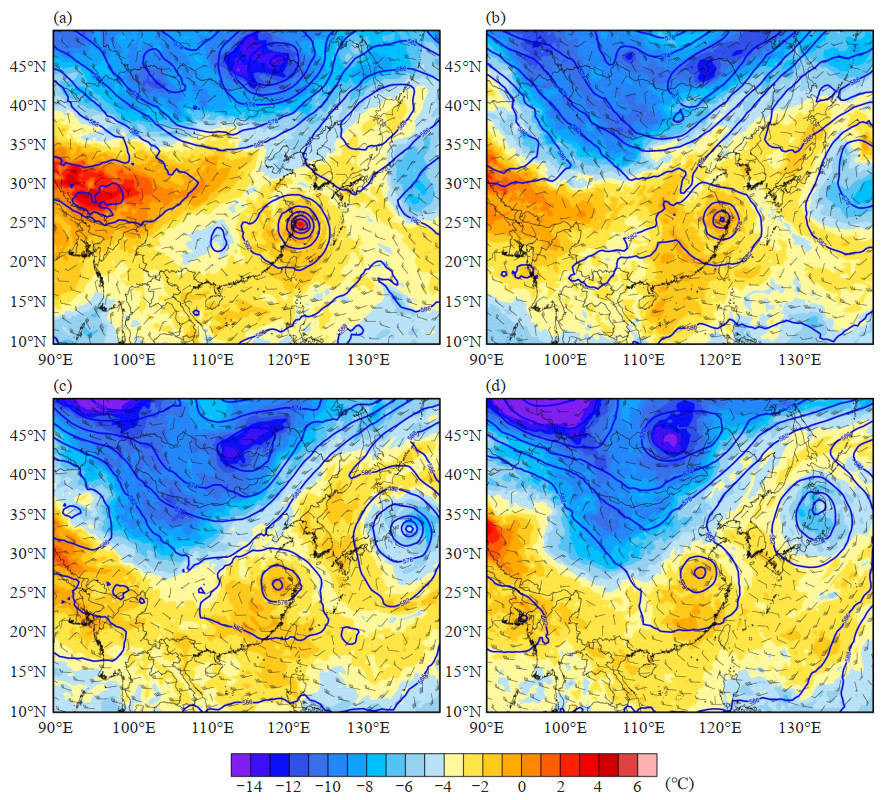

基于2022年3月—2023年3月山西省全省风电场逐15 min风电总输出功率的实测和预测数据,对全省风电交易市场“功率预测曲线”进行误差分析,通过制定识别、匹配和评分方法,对风电爬坡事件的预报效果开展评估,进一步利用ERA5再分析资料对大范围风电爬坡现象发生的天气背景及演变开展分析。结果显示:(1)各季节早晨08时前后(北京时,下同)和夜间20时前后为每日预测误差最大的两个时段,同时两个时段误差离散度也相对较大,最大值可达4 000 MW。(2)弱爬坡事件的发生频率明显高于强爬坡事件,同时弱爬坡事件的预报技能得分(0.23)也高于强爬坡事件(0.05)。(3)风电爬坡事件主要发生在冬季和春季,每日08:00前后和19:00前后分别为下降爬坡事件和上升爬坡事件的集中发生时段,下午至前半夜以上升爬坡事件为主,后半夜至上午以下降爬坡事件为主。(4)当山西省位于地面高压后部或高空槽前时,地面高压的加深发展或槽前低空急流的建立会导致全省风电功率爬坡事件的发生。

基于2022年3月—2023年3月山西省全省风电场逐15 min风电总输出功率的实测和预测数据,对全省风电交易市场“功率预测曲线”进行误差分析,通过制定识别、匹配和评分方法,对风电爬坡事件的预报效果开展评估,进一步利用ERA5再分析资料对大范围风电爬坡现象发生的天气背景及演变开展分析。结果显示:(1)各季节早晨08时前后(北京时,下同)和夜间20时前后为每日预测误差最大的两个时段,同时两个时段误差离散度也相对较大,最大值可达4 000 MW。(2)弱爬坡事件的发生频率明显高于强爬坡事件,同时弱爬坡事件的预报技能得分(0.23)也高于强爬坡事件(0.05)。(3)风电爬坡事件主要发生在冬季和春季,每日08:00前后和19:00前后分别为下降爬坡事件和上升爬坡事件的集中发生时段,下午至前半夜以上升爬坡事件为主,后半夜至上午以下降爬坡事件为主。(4)当山西省位于地面高压后部或高空槽前时,地面高压的加深发展或槽前低空急流的建立会导致全省风电功率爬坡事件的发生。

2025,

41(6):

797-807. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.065

摘要:

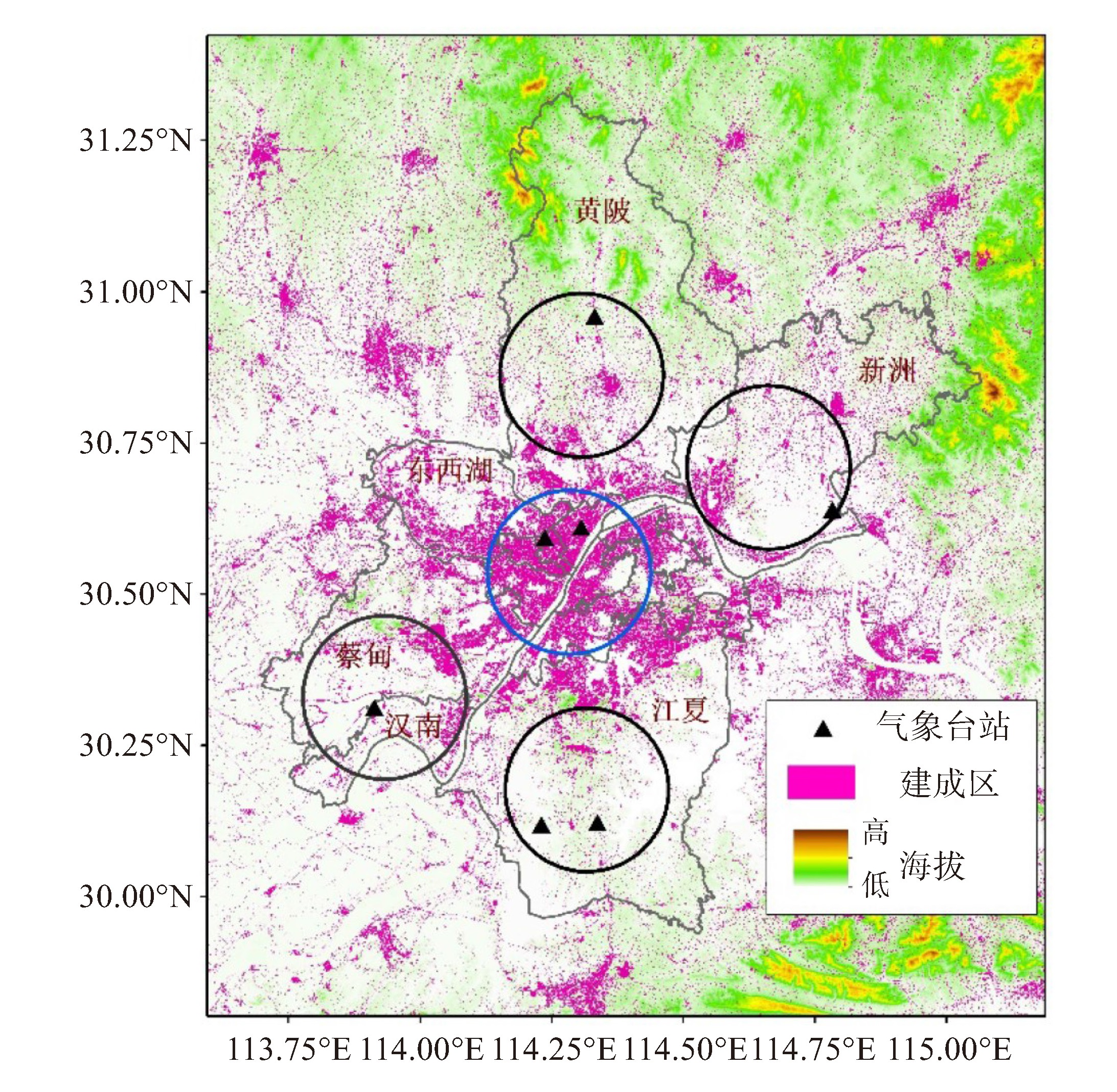

开展城区与郊区雷电参数时空分布特征及其差异研究,对深入认识自然环境改变对雷电活动规律产生的影响以及提高城市雷电灾害防御能力具有重要的现实意义。根据湖北省VLF/LF(Very Low Frequency/Low Frequency)三维闪电定位系统2015年1月—2022年12月的监测资料,采用DBSCAN(density-based spatial clustering of applications with noise)算法开展了雷暴团的识别;在此基础上,采用数理统计方法,对城区与郊区的闪电频次、极性、电流强度、雷暴团等参数时空分布特征进行了对比研究。结果表明:城区云闪比高于郊区,城区与郊区近8年的闪电密度呈增加趋势,电流强度、雷电日均呈减少趋势,地闪参数受城市化效应的影响更加显著。郊区地闪密度明显高于城区,比城区高14.7%,城区云闪与地闪平均电流强度均大于郊区,地闪活动能够产生更大的电流强度。郊区发生小幅值地闪(I ≤20 kA)的概率比城区大6.6%,发生雷电绕击的概率大于城区;城区发生大幅值地闪(I > 100 kA)的概率比郊区大0.5%,发生雷电反击的概率大于郊区。城区与郊区雷电活动均以小雷暴为主,平均雷暴团面积分别为77.2 km2、81.7 km2,小雷暴发生概率城区比郊区高,大雷暴发生概率郊区比城区高。

开展城区与郊区雷电参数时空分布特征及其差异研究,对深入认识自然环境改变对雷电活动规律产生的影响以及提高城市雷电灾害防御能力具有重要的现实意义。根据湖北省VLF/LF(Very Low Frequency/Low Frequency)三维闪电定位系统2015年1月—2022年12月的监测资料,采用DBSCAN(density-based spatial clustering of applications with noise)算法开展了雷暴团的识别;在此基础上,采用数理统计方法,对城区与郊区的闪电频次、极性、电流强度、雷暴团等参数时空分布特征进行了对比研究。结果表明:城区云闪比高于郊区,城区与郊区近8年的闪电密度呈增加趋势,电流强度、雷电日均呈减少趋势,地闪参数受城市化效应的影响更加显著。郊区地闪密度明显高于城区,比城区高14.7%,城区云闪与地闪平均电流强度均大于郊区,地闪活动能够产生更大的电流强度。郊区发生小幅值地闪(I ≤20 kA)的概率比城区大6.6%,发生雷电绕击的概率大于城区;城区发生大幅值地闪(I > 100 kA)的概率比郊区大0.5%,发生雷电反击的概率大于郊区。城区与郊区雷电活动均以小雷暴为主,平均雷暴团面积分别为77.2 km2、81.7 km2,小雷暴发生概率城区比郊区高,大雷暴发生概率郊区比城区高。

2025,

41(6):

808-819. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.066

摘要:

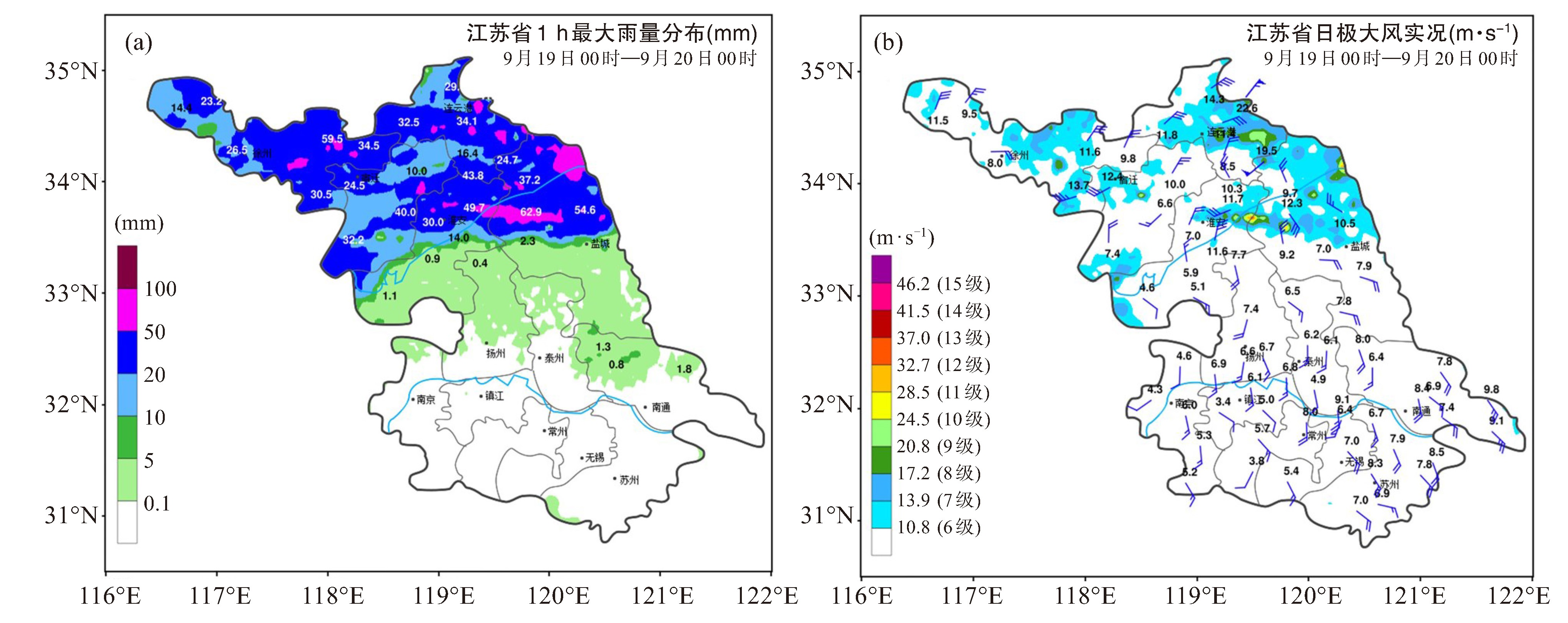

为深入认识江苏龙卷形成的机理,提高龙卷监测预警业务精准性。本文以江苏历史上9月份罕见的2023年9月19日阜宁EF3级龙卷(简称“9.19”阜宁龙卷)个例为切入点,从实况与灾情、天气背景和环境条件、多波段雷达协同观测及效果3方面展开讨论。(1)“9.19”阜宁龙卷是梅雨天气背景下发生的强龙卷事件。200 hPa天气形势图出现气流分支和13.3 μm通道红外云图有楔状云,是“9.19”阜宁龙卷深对流强迫和提前研判的重要指标。(2) 热力和动力条件急剧变化表明大气的极不稳定和强劲的垂直上升运动,是触发强龙卷的重要潜势指标。CAPE跃增为2 288.7 J · kg-1,CIN骤减至0.2 J · kg-1,LCL骤降为1 005.0 hPa(69 m),K指数骤升为40.2 ℃;0~1 km风切变跃增为10.9 m ·s-1,0~3 km风切变跃增为19.2 m ·s-1,0~6 km风切变跃增为21.9 m ·s-1。(3) 苏北多波段天气雷达网可提供最低探测高度100~350 m为主的超低空资料,为龙卷监测预警提供了有力条件。“9.19”阜宁龙卷过程中苏北多波段天气雷达自适应观测效果较好,非人工干预下宝应XD(X-band Dualpolarization Weather Radar)雷达能合理地进行RHI(Range Height Indicater)自适应扫描,较完整地观测到龙卷超级单体的演变过程和垂直流场特征。尤其中低层反射率因子核(RC)和穹隆结构、中高层高悬回波、3~5 km高度后侧“V”型缺口和穹隆的悬挂回波和中高层高悬回波之间的东北-西南走向的弱回波带演变特征,以及前侧入流的涡管环流场、高空下沉气流和后侧入流(急流)分流的流场特征。研究结果为江苏多波段天气雷达监测预警龙卷以及龙卷物理过程的客观认识提供了参考依据。

为深入认识江苏龙卷形成的机理,提高龙卷监测预警业务精准性。本文以江苏历史上9月份罕见的2023年9月19日阜宁EF3级龙卷(简称“9.19”阜宁龙卷)个例为切入点,从实况与灾情、天气背景和环境条件、多波段雷达协同观测及效果3方面展开讨论。(1)“9.19”阜宁龙卷是梅雨天气背景下发生的强龙卷事件。200 hPa天气形势图出现气流分支和13.3 μm通道红外云图有楔状云,是“9.19”阜宁龙卷深对流强迫和提前研判的重要指标。(2) 热力和动力条件急剧变化表明大气的极不稳定和强劲的垂直上升运动,是触发强龙卷的重要潜势指标。CAPE跃增为2 288.7 J · kg-1,CIN骤减至0.2 J · kg-1,LCL骤降为1 005.0 hPa(69 m),K指数骤升为40.2 ℃;0~1 km风切变跃增为10.9 m ·s-1,0~3 km风切变跃增为19.2 m ·s-1,0~6 km风切变跃增为21.9 m ·s-1。(3) 苏北多波段天气雷达网可提供最低探测高度100~350 m为主的超低空资料,为龙卷监测预警提供了有力条件。“9.19”阜宁龙卷过程中苏北多波段天气雷达自适应观测效果较好,非人工干预下宝应XD(X-band Dualpolarization Weather Radar)雷达能合理地进行RHI(Range Height Indicater)自适应扫描,较完整地观测到龙卷超级单体的演变过程和垂直流场特征。尤其中低层反射率因子核(RC)和穹隆结构、中高层高悬回波、3~5 km高度后侧“V”型缺口和穹隆的悬挂回波和中高层高悬回波之间的东北-西南走向的弱回波带演变特征,以及前侧入流的涡管环流场、高空下沉气流和后侧入流(急流)分流的流场特征。研究结果为江苏多波段天气雷达监测预警龙卷以及龙卷物理过程的客观认识提供了参考依据。

2025,

41(6):

820-832. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.067

摘要:

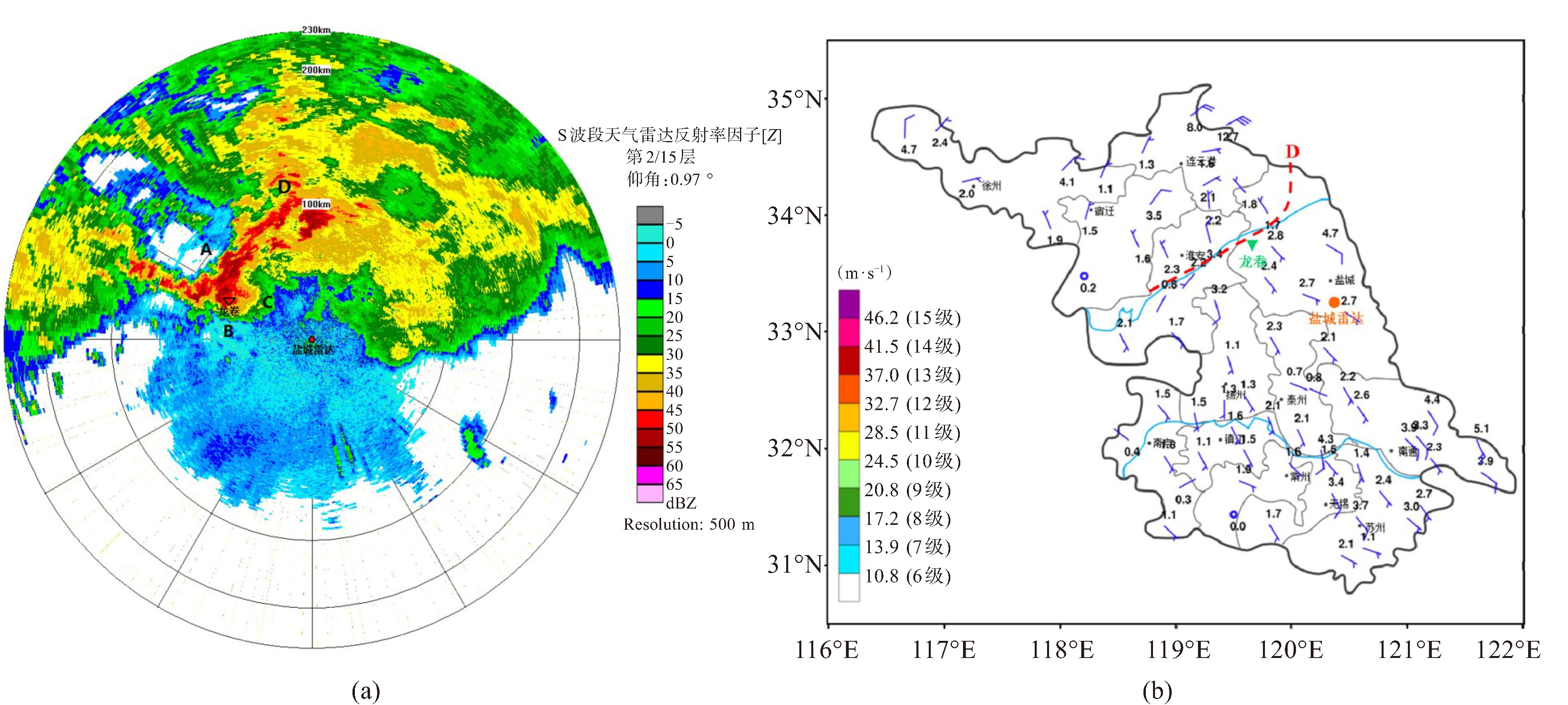

为探究多波段雷达自适应协同观测在龙卷特征“捕捉”、业务预警中发挥的正向作用,构建可供业务参考的龙卷预警指标。本文以江苏历史上9月份罕见的2023年9月19日阜宁EF3级龙卷(简称“9.19”阜宁龙卷)案例为切入点,从多波段雷达回波特征分析、龙卷临近预警、预警效果检验3个方面展开讨论。(1) S波段和X波段天气雷达可互补式给出龙卷母体风暴及伴随龙卷发生的中小尺度特征。“9.19”阜宁龙卷雷达回波特征符合龙卷超级单体概念模型和成熟中气旋概念模型,并伴有龙卷风涡旋特征(TVS)、龙卷风碎片特征(TDS)、Zdr弧、Kdp弧、Zdr柱、Kdp柱、CC柱、W柱、反射率因子核(RC)等特征。(2) TDS与强劲的上升气流有关,中气旋与龙卷直接相关,两者均是龙卷发生的必要条件,均可作为龙卷临近预警指标。“9.19”阜宁龙卷TDS预警提前量为13 min和33 min,中气旋预警提前量为19 min和39 min。TDS高度还对龙卷的强度和维持有一定指示意义。(3) 经2023年9月19日江苏建湖EF1级龙卷过程预警检验,多波段雷达TDS和中气旋联合预警提前量达15 min。研究结果为江苏多波段天气雷达监测预警龙卷提供了参考依据。

为探究多波段雷达自适应协同观测在龙卷特征“捕捉”、业务预警中发挥的正向作用,构建可供业务参考的龙卷预警指标。本文以江苏历史上9月份罕见的2023年9月19日阜宁EF3级龙卷(简称“9.19”阜宁龙卷)案例为切入点,从多波段雷达回波特征分析、龙卷临近预警、预警效果检验3个方面展开讨论。(1) S波段和X波段天气雷达可互补式给出龙卷母体风暴及伴随龙卷发生的中小尺度特征。“9.19”阜宁龙卷雷达回波特征符合龙卷超级单体概念模型和成熟中气旋概念模型,并伴有龙卷风涡旋特征(TVS)、龙卷风碎片特征(TDS)、Zdr弧、Kdp弧、Zdr柱、Kdp柱、CC柱、W柱、反射率因子核(RC)等特征。(2) TDS与强劲的上升气流有关,中气旋与龙卷直接相关,两者均是龙卷发生的必要条件,均可作为龙卷临近预警指标。“9.19”阜宁龙卷TDS预警提前量为13 min和33 min,中气旋预警提前量为19 min和39 min。TDS高度还对龙卷的强度和维持有一定指示意义。(3) 经2023年9月19日江苏建湖EF1级龙卷过程预警检验,多波段雷达TDS和中气旋联合预警提前量达15 min。研究结果为江苏多波段天气雷达监测预警龙卷提供了参考依据。

2025,

41(6):

833-846. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.074

摘要:

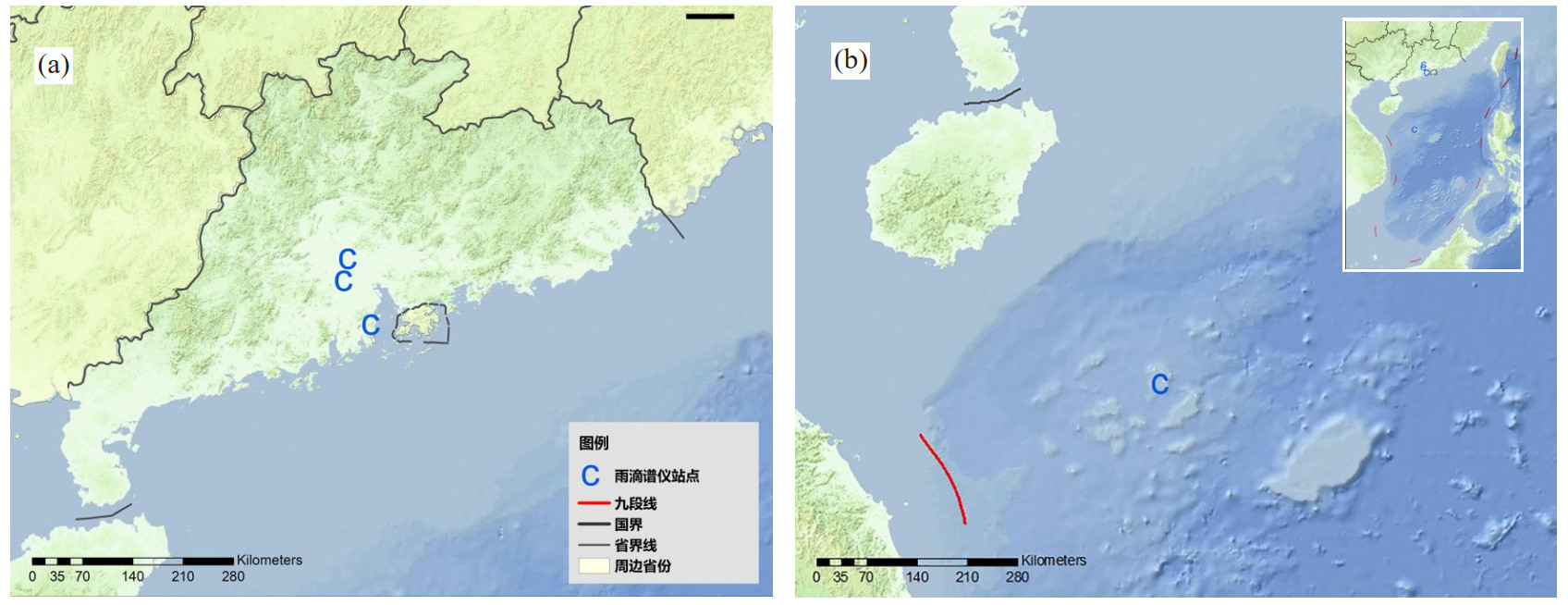

本文利用南海永兴岛气象观测站2020—2022年以及广东省珠海市、广州市和佛山市三站2018— 2022年的一维雨滴谱观测数据,分析了中国南海沿海和南海北部前/后汛期降水的雨滴谱特征,包括不同汛期的Dm-Nw分布特征,粒径谱随降水强度和昼夜的变化规律,以及μ-Λ和Z-R关系式等。结果表明:受海洋较低气溶胶浓度和较大蒸发量的影响,海洋汛期降水的小雨滴数浓度低于沿海地区。对于给定的降水强度,当其小于10 mm·h-1时,海洋和沿海前/后汛期降水中型雨滴的拟合谱变化趋势几乎一致;而随着降水强度的增大,不同类型降水之间的中型和大型雨滴数浓度差异逐渐增大。沿海和海洋汛期降水的大雨滴主要集中在后汛期的傍晚和夜间降水。对于μ-Λ关系,同一区域内其具有相似性,但随着Λ的增大,沿海前汛期和后汛期降水的μ值出现较大差异,其中沿海后汛期降水的μ值大于前汛期。表明前汛期降水中的小雨滴浓度低于后汛期,高浓度的小雨滴是μ相对较小的原因。此外,不同纬度的Z-R关系式存在较大差异,沿海后汛期降水的雨滴直径和数浓度均大于前汛期,海洋前/后汛期降水的雨滴直径和数浓度类似。

本文利用南海永兴岛气象观测站2020—2022年以及广东省珠海市、广州市和佛山市三站2018— 2022年的一维雨滴谱观测数据,分析了中国南海沿海和南海北部前/后汛期降水的雨滴谱特征,包括不同汛期的Dm-Nw分布特征,粒径谱随降水强度和昼夜的变化规律,以及μ-Λ和Z-R关系式等。结果表明:受海洋较低气溶胶浓度和较大蒸发量的影响,海洋汛期降水的小雨滴数浓度低于沿海地区。对于给定的降水强度,当其小于10 mm·h-1时,海洋和沿海前/后汛期降水中型雨滴的拟合谱变化趋势几乎一致;而随着降水强度的增大,不同类型降水之间的中型和大型雨滴数浓度差异逐渐增大。沿海和海洋汛期降水的大雨滴主要集中在后汛期的傍晚和夜间降水。对于μ-Λ关系,同一区域内其具有相似性,但随着Λ的增大,沿海前汛期和后汛期降水的μ值出现较大差异,其中沿海后汛期降水的μ值大于前汛期。表明前汛期降水中的小雨滴浓度低于后汛期,高浓度的小雨滴是μ相对较小的原因。此外,不同纬度的Z-R关系式存在较大差异,沿海后汛期降水的雨滴直径和数浓度均大于前汛期,海洋前/后汛期降水的雨滴直径和数浓度类似。

2025,

41(6):

847-858. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.071

摘要:

利用WRF模式进行数值敏感性试验,分析短波辐射日变化对2106号台风“烟花”登陆减弱阶段的影响。结果表明:控制试验较好的再现了台风登陆后的减弱过程。白天试验模拟的台风强度减弱较慢,台风强度能够长时间维持;夜间试验模拟的台风强度快速减弱。相较于控制试验,白天试验地表蒸发的增强、水汽的持续供应以及地表温度的升高共同维持了低层大气的强不稳定。中层持续的辐射加热及潜热释放产生强烈的垂直运动,将水汽携带至高层,促进了高层云的生成,受云辐射强迫效应的影响,高层稳定性下降。中高层潜热的持续释放,使得台风暖心结构不被破坏,台风强度能够长时间维持。夜间试验则由于地表辐射冷却作用,低层能量供应减小,台风快速释放不稳定能量,较快达到稳定状态,台风强度迅速减弱。

利用WRF模式进行数值敏感性试验,分析短波辐射日变化对2106号台风“烟花”登陆减弱阶段的影响。结果表明:控制试验较好的再现了台风登陆后的减弱过程。白天试验模拟的台风强度减弱较慢,台风强度能够长时间维持;夜间试验模拟的台风强度快速减弱。相较于控制试验,白天试验地表蒸发的增强、水汽的持续供应以及地表温度的升高共同维持了低层大气的强不稳定。中层持续的辐射加热及潜热释放产生强烈的垂直运动,将水汽携带至高层,促进了高层云的生成,受云辐射强迫效应的影响,高层稳定性下降。中高层潜热的持续释放,使得台风暖心结构不被破坏,台风强度能够长时间维持。夜间试验则由于地表辐射冷却作用,低层能量供应减小,台风快速释放不稳定能量,较快达到稳定状态,台风强度迅速减弱。

2025,

41(6):

859-871. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.072

摘要:

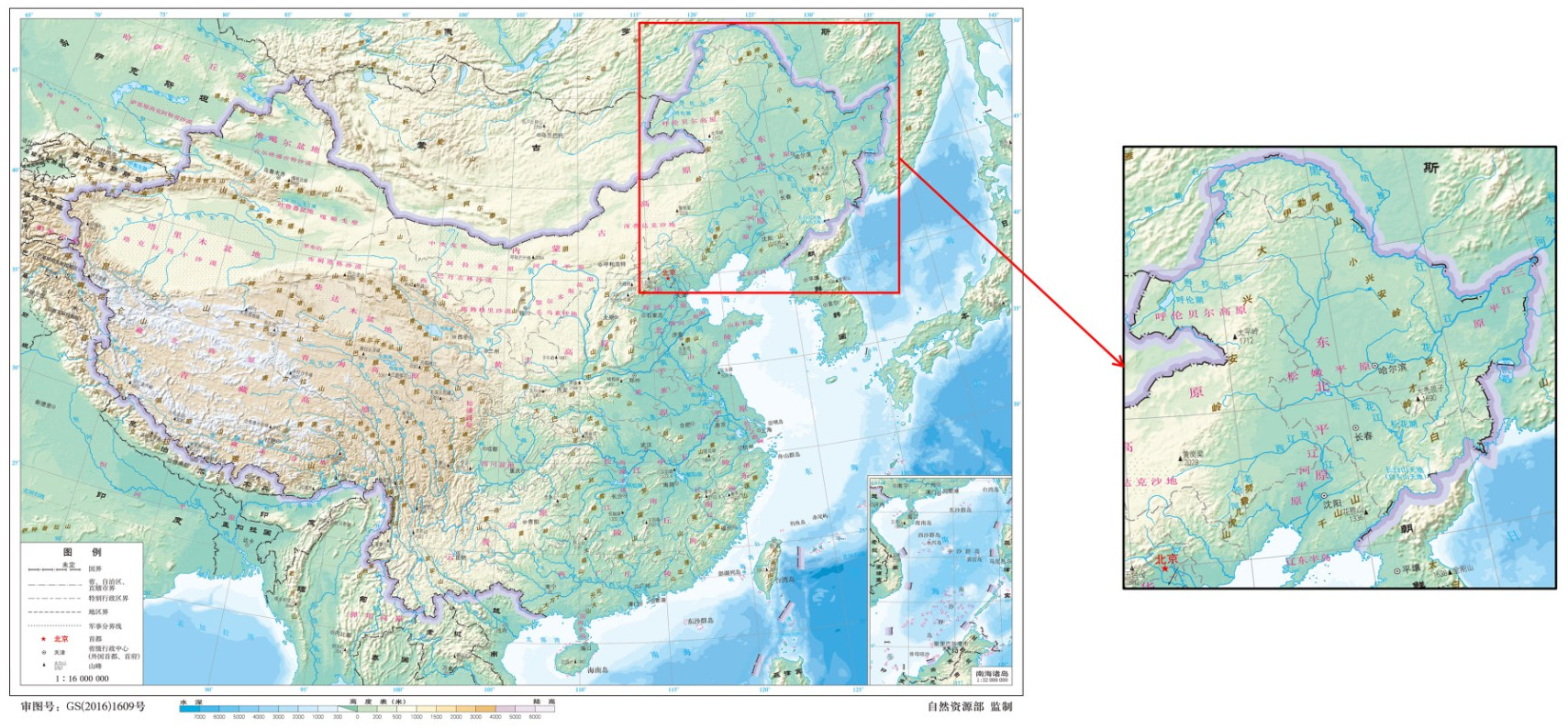

数值天气预报是现代天气预报的主流技术方法,近年来一直在向精细化方向发展,但预报误差仍无法完全避免。本研究提出了基于LSTM-GAM-UNet(LGU-Net)的数值预报偏差订正模型,该模型在CU-Net的基础上引入了长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)结构和全局注意力机制(Global Attention Mechanism, GAM),进一步融合多种气象要素、“吉林一号”卫星获取的地形特征以及卫星云图,构建多要素融合订正模型,并专门针对气象预报领域进行了优化设计。在中国东北地区进行实验,对美国国家环境预报中心的全球预报系统(Global Forecast System, GFS)数值预报模式中2 m温度(T2)、2 m露点温度(D2)、10 m的风速(U10、V10)和降水量进行订正,并进行了不同模型的偏差订正实验和对比分析。通过与GFS数值预报模式原始预报结果、模式距离积分订正预报法(Anomaly Numerical-correction with Observation, ANO)订正结果以及CU-Net方法订正结果进行对比,结果表明LGU-Net模型能有效改进数值预报订正效果。此外,云图数据的加入对降水量订正有着明显的正向增益效果,其均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)相对于GFS分别提升了80.76%和76.04%。本研究为高精度气象要素预报提供了新的技术支持。

数值天气预报是现代天气预报的主流技术方法,近年来一直在向精细化方向发展,但预报误差仍无法完全避免。本研究提出了基于LSTM-GAM-UNet(LGU-Net)的数值预报偏差订正模型,该模型在CU-Net的基础上引入了长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)结构和全局注意力机制(Global Attention Mechanism, GAM),进一步融合多种气象要素、“吉林一号”卫星获取的地形特征以及卫星云图,构建多要素融合订正模型,并专门针对气象预报领域进行了优化设计。在中国东北地区进行实验,对美国国家环境预报中心的全球预报系统(Global Forecast System, GFS)数值预报模式中2 m温度(T2)、2 m露点温度(D2)、10 m的风速(U10、V10)和降水量进行订正,并进行了不同模型的偏差订正实验和对比分析。通过与GFS数值预报模式原始预报结果、模式距离积分订正预报法(Anomaly Numerical-correction with Observation, ANO)订正结果以及CU-Net方法订正结果进行对比,结果表明LGU-Net模型能有效改进数值预报订正效果。此外,云图数据的加入对降水量订正有着明显的正向增益效果,其均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)相对于GFS分别提升了80.76%和76.04%。本研究为高精度气象要素预报提供了新的技术支持。

2025,

41(6):

872-883. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.070

摘要:

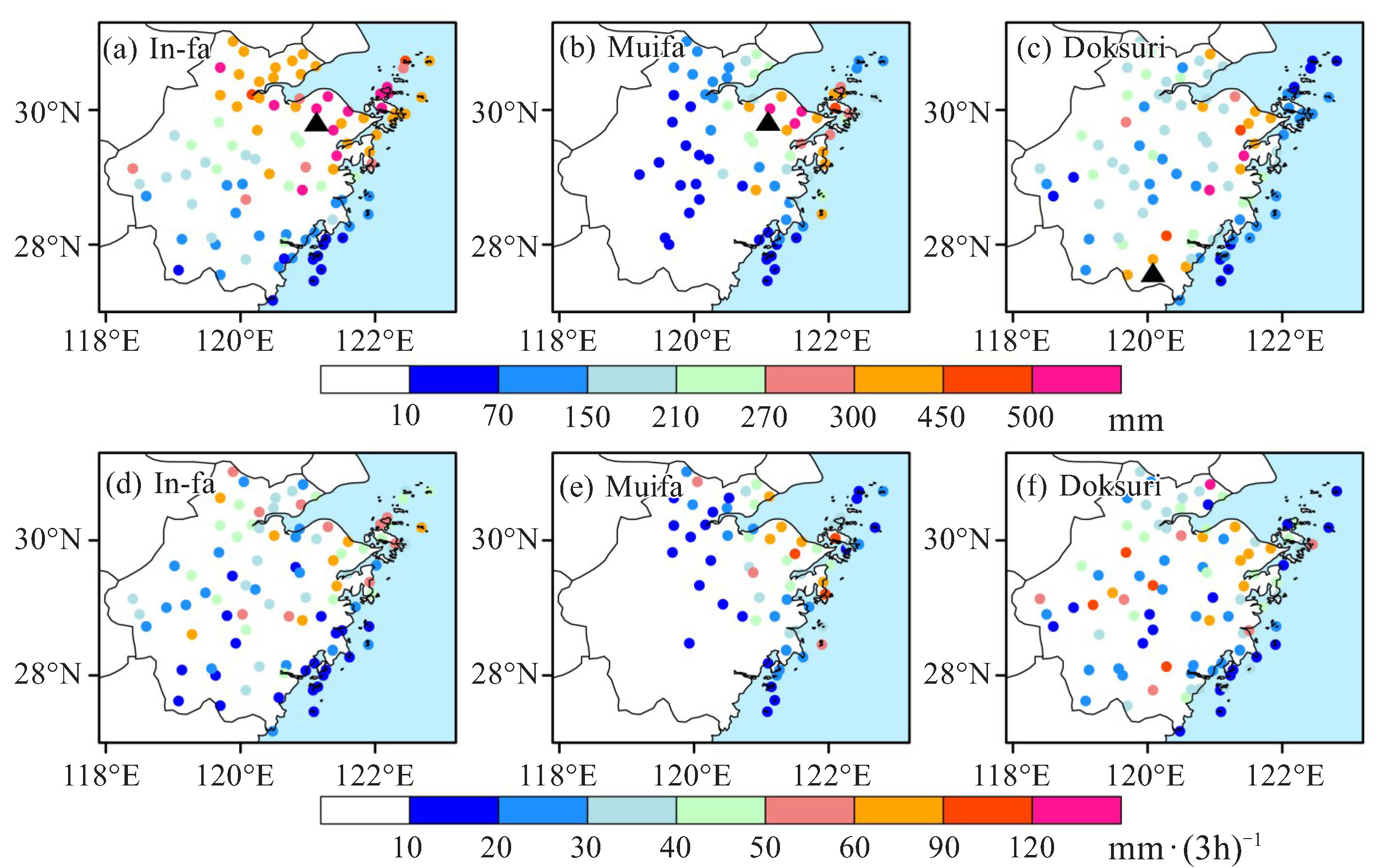

中国东南沿海地区台风强降水极易引发严重灾害,造成巨大的经济损失和人员伤亡。本文基于浙江省96个国家级气象观测台站的逐小时降水资料,评估了6个区域及3个全球业务数值天气预报模式在2021—2023年三次对浙江影响最大的台风强降水过程中的预报表现。结果表明,(1)对于24 h累计降水量,小雨及以上量级预报ETS、综合评分方面区域模式略优于全球模式。而暴雨预报模式间差异较大,“烟花”和“杜苏芮”过程中ECMWF预报ETS最佳,“梅花”过程则为CMA-TRAMS9最好。(2)10 mm·(3 h)-1及以上强度降水是三次台风过程总降水的主要贡献者,3 km区域模式对该量级降水预报ETS略优于其余模式,其中CMA-MESO3对“烟花”和“杜苏芮”预报表现最好。(3)“烟花”和“杜苏芮”过程中,全球和区域模式均在浙江东部沿海台站预报出过多的降水,主要受模式中降水频率和强度高估的共同影响。各模式基本能预报出“烟花”登陆前降水的清晨峰值,但“烟花”登陆后降水日变化模式间预报差异较大,其中ECMWF、CMA-MESO3和CMA-BJ9对登陆后降水主峰值时间预报更为准确。而“杜苏芮”过程中,仅CMA-GD3对登陆后降水日变化的单峰结构和峰值时间预报最为准确,其余各模式对台风登陆前后降水日变化的预报均相对实况偏差明显。研究结果可为模式改进及台风预报服务提供参考依据。

中国东南沿海地区台风强降水极易引发严重灾害,造成巨大的经济损失和人员伤亡。本文基于浙江省96个国家级气象观测台站的逐小时降水资料,评估了6个区域及3个全球业务数值天气预报模式在2021—2023年三次对浙江影响最大的台风强降水过程中的预报表现。结果表明,(1)对于24 h累计降水量,小雨及以上量级预报ETS、综合评分方面区域模式略优于全球模式。而暴雨预报模式间差异较大,“烟花”和“杜苏芮”过程中ECMWF预报ETS最佳,“梅花”过程则为CMA-TRAMS9最好。(2)10 mm·(3 h)-1及以上强度降水是三次台风过程总降水的主要贡献者,3 km区域模式对该量级降水预报ETS略优于其余模式,其中CMA-MESO3对“烟花”和“杜苏芮”预报表现最好。(3)“烟花”和“杜苏芮”过程中,全球和区域模式均在浙江东部沿海台站预报出过多的降水,主要受模式中降水频率和强度高估的共同影响。各模式基本能预报出“烟花”登陆前降水的清晨峰值,但“烟花”登陆后降水日变化模式间预报差异较大,其中ECMWF、CMA-MESO3和CMA-BJ9对登陆后降水主峰值时间预报更为准确。而“杜苏芮”过程中,仅CMA-GD3对登陆后降水日变化的单峰结构和峰值时间预报最为准确,其余各模式对台风登陆前后降水日变化的预报均相对实况偏差明显。研究结果可为模式改进及台风预报服务提供参考依据。

2025,

41(6):

884-896. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.073

摘要:

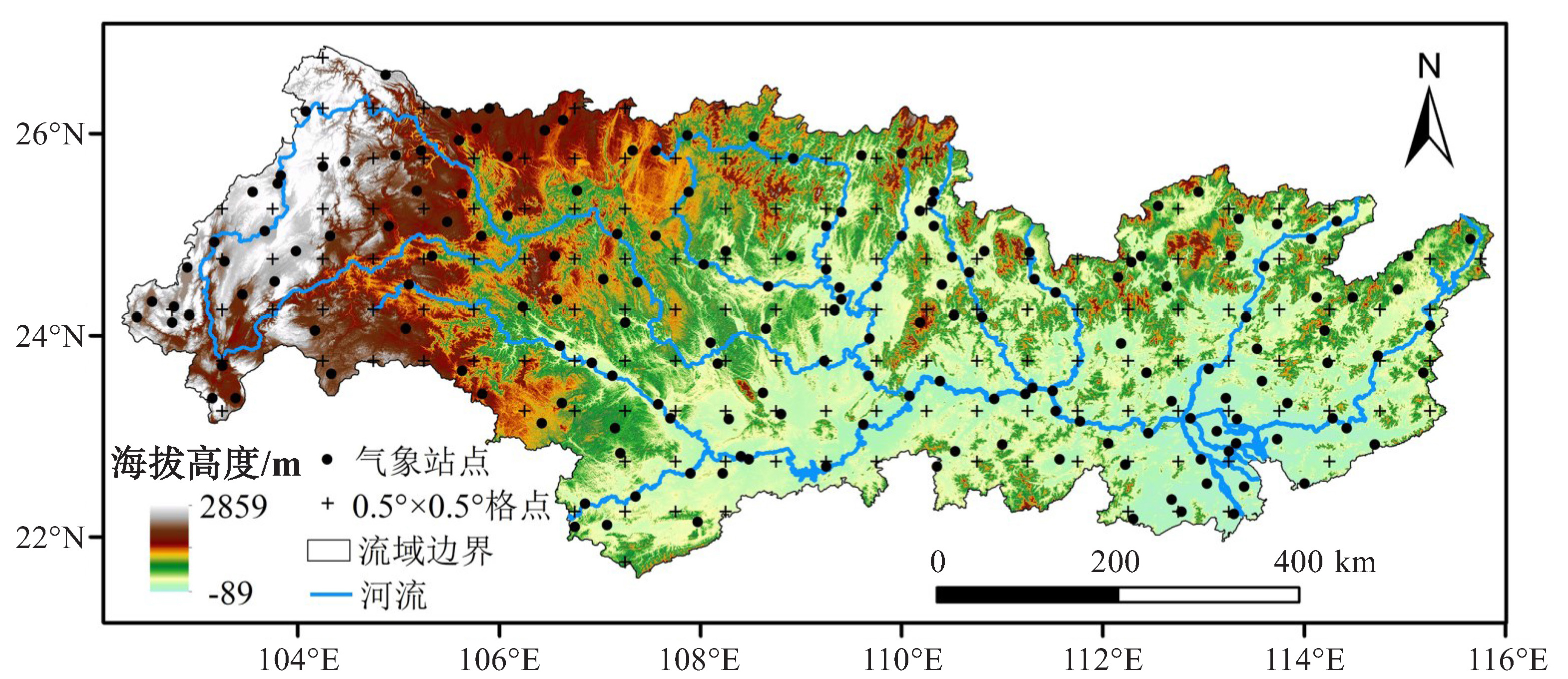

珠江流域是气候变化敏感区,气候变暖导致热浪灾害事件频发。人体舒适度指数综合了多种气象要素,能更好地评估热浪对人体健康的影响。基于该指数定义高温热浪,采用气象观测数据和包含7个共享社会经济路径情景的5个CMIP6气候模式数据,结合共享社会经济路径(SSP1-5)下人口特征,分析历史时期(1961—2022年)和21世纪近期(2021—2040年)、中期(2041—2060年)、末期(2081—2100年)珠江流域夏季高温热浪及65岁以上脆弱人口暴露度特征。结果表明,(1)1961—2022年珠江流域夏季高温热浪日数单站最大可达42 d,最大持续时间达16 d;年均热浪影响面积约16.5×104 km2,珠江三角洲地区高温热浪最为严重。(2)21世纪近、中、末期流域平均夏季热浪日数相对基准期(1995—2014年)分别增加约7~9 d、11~29 d和5~75 d,最大持续时间增加约2~4 d、5~10 d和2~50 d,珠江流域上游高海拔地区增幅较大;热浪影响面积不断扩大,21世纪末期热浪可能影响整个流域。(3)1961—2022年年均夏季脆弱人口暴露度约为2.86×107人·d,2019年珠江三角洲最大可达1.08×108人·d;未来脆弱人口暴露度增幅显著,近、中、末期分别约为基准期的6.4~7.8倍、18.5~38.4倍和11.9~117.7倍,珠江流域东部地区最为严重。(4)气候和人口变化的综合作用是决定珠江流域未来脆弱人口暴露度变化的主导因素,且其贡献率随时间逐渐增加,未来亟需加强高温风险综合防范工作。

珠江流域是气候变化敏感区,气候变暖导致热浪灾害事件频发。人体舒适度指数综合了多种气象要素,能更好地评估热浪对人体健康的影响。基于该指数定义高温热浪,采用气象观测数据和包含7个共享社会经济路径情景的5个CMIP6气候模式数据,结合共享社会经济路径(SSP1-5)下人口特征,分析历史时期(1961—2022年)和21世纪近期(2021—2040年)、中期(2041—2060年)、末期(2081—2100年)珠江流域夏季高温热浪及65岁以上脆弱人口暴露度特征。结果表明,(1)1961—2022年珠江流域夏季高温热浪日数单站最大可达42 d,最大持续时间达16 d;年均热浪影响面积约16.5×104 km2,珠江三角洲地区高温热浪最为严重。(2)21世纪近、中、末期流域平均夏季热浪日数相对基准期(1995—2014年)分别增加约7~9 d、11~29 d和5~75 d,最大持续时间增加约2~4 d、5~10 d和2~50 d,珠江流域上游高海拔地区增幅较大;热浪影响面积不断扩大,21世纪末期热浪可能影响整个流域。(3)1961—2022年年均夏季脆弱人口暴露度约为2.86×107人·d,2019年珠江三角洲最大可达1.08×108人·d;未来脆弱人口暴露度增幅显著,近、中、末期分别约为基准期的6.4~7.8倍、18.5~38.4倍和11.9~117.7倍,珠江流域东部地区最为严重。(4)气候和人口变化的综合作用是决定珠江流域未来脆弱人口暴露度变化的主导因素,且其贡献率随时间逐渐增加,未来亟需加强高温风险综合防范工作。

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号