RELATIONSHIP BETWEEN STORM ACTIVITY AND SUMMER MONSOON ONSET IN BAY OF BENGAL BASIN AND THEIR PRECURSOR SIGNALS

-

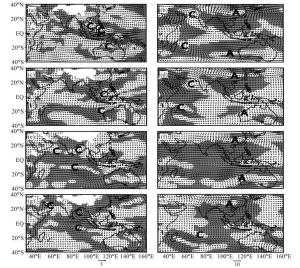

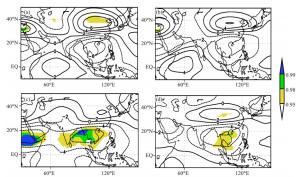

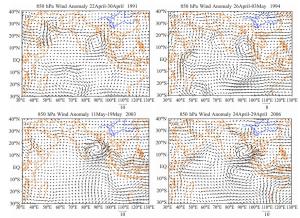

摘要: 孟加拉湾风暴(简称孟湾风暴)和孟加拉湾夏季风(简称孟湾夏季风)是初夏活动于孟加拉湾(简称孟湾)地区的两个重要环流系统, 对中国西南地区的天气气候和亚洲夏季风的季节进程有十分重要的影响。为了进一步认识两个环流系统活动异常的特征及其影响因子, 从气候角度出发初步分析了两者活动的相互联系及其影响的前兆信号因子和环流变化特征。结果表明两者有一定的联系, 孟湾夏季风爆发偏早时孟湾风暴活动时间偏早且活动频数偏多, 反之, 风暴活动时间偏晚且活动频数偏少。初夏两个系统的异常活动与前期环流变化密切联系, 由于孟湾夏季风爆发早晚与大尺度环流的季节转换有关, 爆发早晚其前期的环流变化有十分显著的差异, 对流层低层赤道印度洋异常西风(东风)和孟湾异常气旋(反气旋)活动, 以及对流层高层东亚持续稳定的异常反气旋(气旋)是孟湾夏季风爆发偏早(偏晚)的重要前兆信号特征, 而这些异常环流变化为孟湾风暴的生成发展提供了极为有利(不利)的环流背景条件。进一步分析发现, 前期冬季1月赤道太平洋地区西暖东冷的海温异常分布对后期2-4月孟湾区域异常气旋环流的生成发展有十分重要的影响, 其中赤道西北太平洋异常暖海温的变化有利于在其西北侧南海南部激发异常气旋环流, 而赤道太平洋西暖东冷的海温差异对赤道印度洋异常西风的加强及其南北两侧气旋对的发展西移有重要作用, 是影响孟湾区域气旋性环流发生发展的重要外强迫因子。Abstract: Storm and summer monsoon are two important atmospheric circulation systems in the Bay of Bengal (BOB) basin during early summer. They exert strong influences on the weather and climate over southwestern China, as well as the seasonal process of the Asian monsoon activity. To further understand the characteristics of the abnormal activities of the two circulation systems and their influencing factors, the relationship between the two systems and the precursory features of circulation variation are analyzed from the perspective of climate. The results show that the earlier the onset of the summer monsoon, the earlier the formation of the storm and the higher the frequency of the storm, and vice versa. The anomalous activities of the two systems are related to the changes of the early circulation. Because the onset time of summer monsoon is related to the seasonal transition of large circulation, there are significant differences in the previous circulation anomalies. Variation of the anomalous westerly (easterly) wind in the lower troposphere of the equatorial Indian Ocean with symmetric cyclone (anticyclone) pair activity on the north and south sides, the stable and persistent anomalous anticyclone (cyclone) in the upper troposphere are important precursor signals of the onset of summer monsoon. These variations may provide a favorable (unfavorable) circulation background condition for the occurrence and development of storms. Further analysis shows that the anomalous sea surface temperature anomalies (SSTA), i.e., being warm in the west and cold in the east of the equatorial Pacific region in January, have a very important influence on the formation and development of the anomalous cyclonic circulation in the BOB basin from February to April. The SSTA in the northwestern equatorial Pacific Ocean is favorable for anomalous cyclonic circulation generation in its northwestern side, i.e., the southern part of the South China Sea. The SSTA difference between the warm west part and cold east part of the equatorial Pacific Ocean has an important influence on the strengthening of the anomalous westerly wind in the equatorial Indian Ocean and westward movement of the cyclones on both sides of the equatorial Indian Ocean, and this SSTA difference is an important external forcing factor affecting the occurrence and development of the cyclonic circulation in the BOB.

-

表 1 1972—2016年孟湾季风爆发早、晚年孟湾风暴的活动情况

季风爆发早年 季风爆发日期(月/日) 风暴个数 风暴日期(月/日) 1982 4/30* 2 4/30—5/5;5/30—6/4 1984 4/26 0 1991 4/26* 2 4/22—4/30;5/30—6/3 1999 4/11 0 2006 4/27* 1 4/24—4/29 2008 4/30* 1 4/27—5/3 2009 4/19* 2 4/15—4/17;5/24—5/25 1974 5/28 1 5/29—6/1 1983 5/20 0 1985 5/20 1 5/22—5/25 1987 5/31* 1 5/30—6/5 1992 5/28* 1 5/15—5/20 1993 5/24 0 2001 5/10 0 注:“*”表示孟湾夏季风爆发时间与孟湾风暴生成时间一致或偏晚。 -

[1] 郭蓉, 雷小途, 汤杰.西北太平洋热带气旋变性的客观判据研究[J].热带气象学报, 2018, 34(3):353-359. [2] 嘉俊, 雷小途.热带气旋的体积及与强度关系的研究[J].热带气象学报, 2019, 35(3):187-196. [3] 苏伟, 赵立清, 王晓春, 等.夏季季节内振荡对西北太平洋台风活动的影响[J].热带气象学报, 2018, 35(5):664-672. [4] 李英, 郭荣芬, 索渺清, 等.初夏孟加拉湾对流云团北上低纬高原的初步研究[J].热带气象学报, 2003, 19(3):277-284. [5] 张腾飞, 段旭, 张杰.初夏孟湾风暴造成云南连续性强降水的中尺度分析[J].热带气象学报, 2006, 22(1):67-73. [6] 周国莲, 鲁亚斌, 张腾飞, 等.一次孟加拉湾风暴影响下云南持续性暴雨天气诊断分析[J].气象科技, 2006, 34(3):280-285. [7] 段旭, 段玮.孟加拉湾风暴对高原地区降水的影响[J].高原气象, 2015, 34(1):1-10. [8] 索渺清, 丁一汇.南支槽与孟加拉湾风暴结合对一次高原暴雪过程的影响[J].气象, 2014, 40(9):1033-1047. [9] 王子谦, 朱伟军, 段安民.孟湾风暴影响高原暴雪的个例分析:基于倾斜涡度发展的研究[J].高原气象, 2010, 29(3):703-711. [10] 刘屹岷, 陈仲良, 毛江玉, 等.孟加拉湾季风爆发对南海季风爆发的影响Ⅰ:个例分析[J].气象学报, 2003, 61(1):1-9. [11] 晏红明, 李清泉, 王东阡.云南雨季的时空特征及与大气环流变化的关系[J].热带气象学报, 2018, 34(1):12-22. [12] 金少华, 杨明, 李华宏, 等.孟加拉湾风暴Mala结构及对云南强降水的影响[J].气象科学, 2010, 30(1):74-81. [13] 吕爱民, 文永仁, 李英.一次孟加拉湾风暴Akash (0701)对我国西南地区强降水过程的影响分析[J].大气科学, 2013, 37(1):160-170. [14] 段旭, 王曼, 林志强, 等.孟加拉湾风暴对高原地区的影响[M].北京: 气象出版社, 2014. [15] MAO J, WU G. Interannual variability in the onset of the summer monsoon over the eastern bay of bengal[J]. Theoretical & Applied Climatology, 2007, 89(3-4):155-170. [16] 吕俊梅, 张庆云, 陶诗言, 等.亚洲夏季风的爆发及推进特征[J].科学通报, 2006, 51(3):332-338. [17] 晏红明, 肖子牛, 杞明辉.阿拉伯海和孟加拉湾夏季风气候特征的差异[J].南京气象学院学报, 2003, 26(1):96-101. [18] 柳艳菊, 丁一汇.亚洲夏季风爆发的基本气候特征分析[J].气象学报, 2007, 65(4):511-526. [19] 梁潇云, 刘屹岷, 吴国雄.青藏高原对亚洲季风爆发位置和强度的影响[J].气象学报, 2005, 63(5):799-805 [20] 钱永甫, 江静, 张艳等.亚洲热带夏季风的首发地区和机理研究[J].气象学报, 2004, 62:129-139. [21] 段安民, 毛江玉, 吴国熊.孟加拉湾季风爆发可预测性的分析和初步应用[J].高原气象, 2004, 23(1):18-25. [22] 晏红明, 孙丞虎, 王灵, 等.孟加拉湾夏季风爆发的气候特征及其判断指标的研究[J].地球物理学报, 2018, 61(11):4356-4372. [23] KALNAY E. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1996, 77:437-471. [24] RAYNER N A, PARKER D E, HORTON E B, et al. Global analyses of SST, sea ice and night marine air temperature since the late nineteenth century[J]. Geophys Res, 2003, 108(D14):4407, DOI:10.1029/2002 JD002670. [25] YEH S W, KANG S K, KIRTMAN B P, et al. Decadal change in relationship between western North Pacific tropical cyclone frequency and the tropical Pacific SST[J]. Meteor Atmos Phys, 2010, 106(3-4):179-189. [26] EMANUEL K. Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years[J]. Nature, 2005, 436:686-688. [27] GIRISHKUMAR M S, RAVICHANDRAN M, The influences of ENSO on tropical cyclone activity in the Bay of Bengal during OctoberDecember[J]. J Geophys Res, 2012, 117:1-13. C02033, doi:10.1029/2011JC007417. [28] 尤俊丽, 简茂球, 林晓霞.春季对流层温度的季内和季节以上分量对南海夏季风爆发的年代际变化的相对影响[J].热带气象学报, 2019, 35(3):313-323. [29] 谷德军, 纪忠萍, 林爱兰.影响南海夏季风爆发年际变化的关键海区及机制初探[J].热带气象学报, 2018, 34(1):1-11. [30] 胡娟, 晏红明, 周建琴.影响东亚夏季风降水异常的前期海温信号[J].热带气象学报, 2018, 34(3):401-409. [31] GILL A E. Some simple solutions for heat-induced tropical circulation[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 1980, 106:447-462. [32] HATSUZUKA, D, FUJINAMI H. Effects of the south Asian monsoon intraseasonal modes on genesis of low pressure systems over Bangladesh[J]. J Climate, 2017, 30(7):2481-2499. [33] CHOI J W, CHA Y M. Possible relationship between NAO and tropical cyclone genesis frequency in the western North Pacific[J]. Dynamics of Atmospheres and Oceans, 2017, 77:64-73. -

下载:

下载:

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号