Observation and Analysis of Two Heavy Rainfall Events Using X-Band Phased Array Weather Rada

-

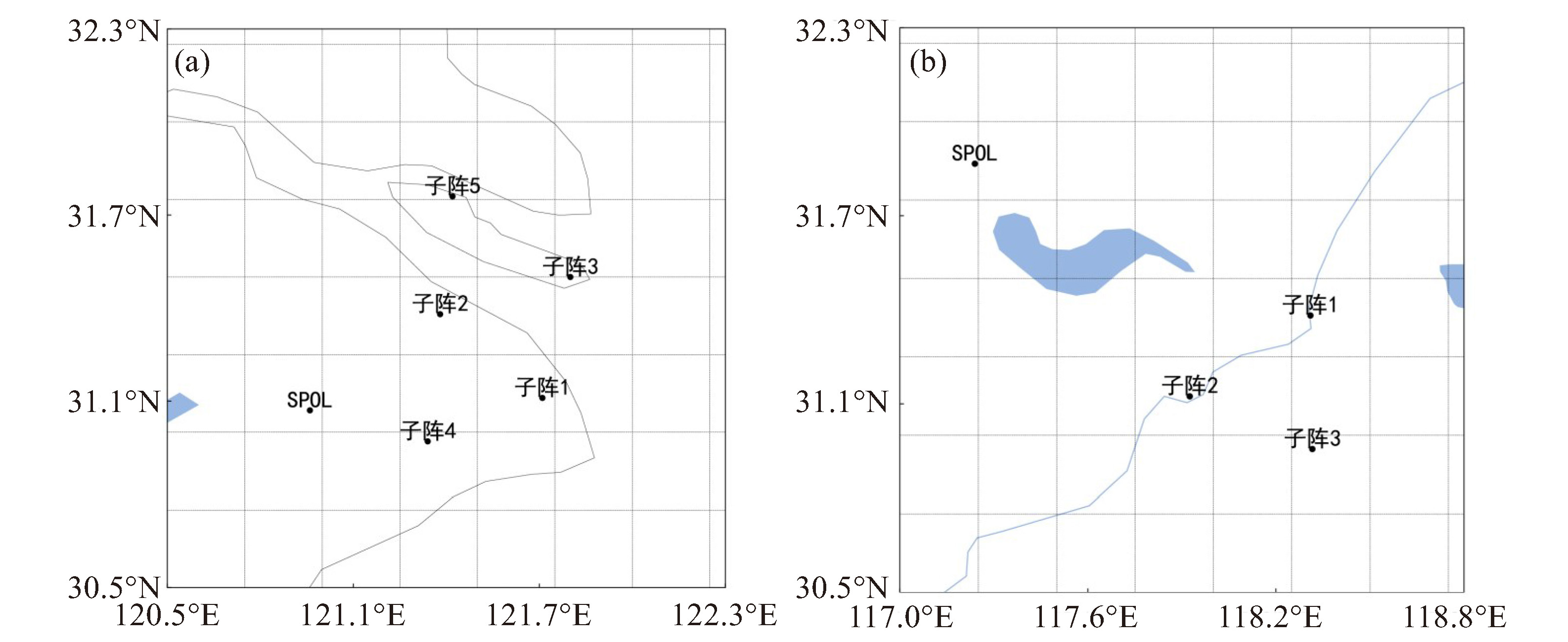

摘要: 暴雨强降水是预报的难点,不同的触发机制及大气环境造成的暴雨发展演变过程不同。利用X波段相控阵阵列天气雷达(XPAR)、S波段双偏振多普勒天气雷达(SPOL)等气象资料,对2022年6月5日发生在安徽芜湖和6月29日发生在上海的两次局地强降水过程进行了对比分析,深入探究了两次强降水发展过程中雷达回波强度场与三维风场的空间变化情况、特别是上海地区的强对流型暴雨的演变过程。(1) 芜湖强降水发生在锋面扰动的天气背景下,由向南移动的冷锋和低空切变线触发,是一次弱冷锋暴雨过程;上海短时强降水发生在弱天气尺度扰动下,近地层侵入的浅薄冷空气与暖湿气流相遇产生地面中尺度辐合带,从而触发对流,是一次暖区暴雨过程。(2) 芜湖强对流发生时,锋前暖湿气流中的小尺度经向垂直环流圈为强对流提供了上升气流;上海对流降水发生时,在近地面层入侵的浅薄冷空气及雷暴冷出流的共同作用下,偏北气流不断在雷暴前沿触发新生单体。(3) 弱冷锋型的芜湖暴雨系统发展较稳定,雷达回波变化慢,没有显著的单体新生和合并现象,容易进行预报;上海局地暖区暴雨系统尺度小、对流性强,雷达回波生消变化快、出现单体新生和合并的复杂情况,临近预报难度大。

-

关键词:

- 冷锋暴雨 /

- 暖区暴雨 /

- X波段相控阵阵列天气雷达 /

- 中小尺度结构 /

- 三维风场

Abstract: Heavy rainfall prediction is challenging because different trigger mechanisms and atmospheric conditions lead to different evolution processes. Based on X-band phased array antenna weather radar (XPAR) data and S-band dual-polarization Doppler weather radar (SPOL) data, this paper compares two local heavy rainfall events that occurred in Wuhu on June 5, 2022, and in Shanghai on June 29, 2022 to explore the spatial variations of reflectivity factor and wind field during the development of the two heavy rainfall processes, with an emphasis on the convective evolution of the Shanghai storm. The results show that: (1) The heavy rainfall in Wuhu occurred under a cold-frontal weather background, triggered by the southward-moving cold front and the low-level shear line, which was a weak cold front rainstorm. In contrast, the short-term heavy rainfall in Shanghai was a rainstorm process within the warmsector. It resulted from a weak synoptic-scale disturbance, where shallow cold air intrusion from thesurface interacted with warm-moist air to form a mesoscale convergence belt, thereby triggering theconvection. (2) During Wuhu rainfall, a small-scale meridional vertical circulation in the warm-moist air ahead of the cold front provided updrafts for the heavy rainfall. During the process of convective rainfall in Shanghai, due to the intrusion of shallow cold air near the surface air and the cold outflow of the thunderstorm, new cells were triggered intermittently by the northernly air in front of the thunderstorm. (3) The weak cold front type of rainstorm system in Wuhu was stable, varies slowly, with no obvious cell initiation or merging, so the rainstorm development is easy to predict. As for the local warm sector heavy rainfall in Shanghai, it is difficult to forecast the development because of its small scale, strong convection, rapid evolution with new convective cell initiation, merging and dissipation. -

表 1 XPAR主要技术指标

名称 主要技术指标 技术体制 全固态、全相参、一维相控阵、多普勒 工作频段 X波段 收发子阵间距 20~60 km 距离分辨率 30 m 俯仰/方位波束宽度 1.6 ° 强度 15~70dBZ 速度 -32~32 m·s-1 谱宽 0~16 m·s-1 天线扫描范围(方位)及方式 0 °~360 °(机械扫描) 天线扫描范围(俯仰)及方式 0°~90°(电扫描) 数据时差 5 s(方位360 °,俯仰90 °) 体扫时间 60s(方位360 °,俯仰90°) 天线口径 1.2 mx1.2 m 发射峰值功率 不小于320 W 脉冲宽度 40, 10 μs 噪声系数 3 dB 表 2 两次暴雨过程的主要天气特征

天气特征 芜湖暴雨过程 上海暴雨过程 暴雨类型 弱冷锋暴雨 局地暖区暴雨 水汽条件 整层接近饱和 上干下湿 不稳定条件 CAPE/(J·kg-1) 478.5 1 342.4 CIN/(J·kg-1) 44.7 0 SI/℃ -1.53 -0.89 LI/℃ -1.03 -2.98 冷空气影响方式 直接 间接 动力触发机制 冷锋锋生 地面中尺度辐合线 -

[1] 刘黎平, 胡志群, 吴翀. 双线偏振雷达和相控阵天气雷达技术的发展和应用[J]. 气象科技进展, 2016, 6(3): 28-33. [2] 高玉春, 陈浩君, 步志超, 等. 从第39届国际气象雷达会议看相控阵天气雷达发展[J]. 气象科技进展, 2020, 10(6): 14-18. [3] 沈瑾, 甘泉, 邓小丽, 等. 天气雷达的现状及发展趋势[J]. 电子设计工程, 2011, 19(16): 82-85. [4] 张沛源, 杨洪平, 胡绍萍. 新一代天气雷达在临近预报和型天气预报中的应用[J]. 气象, 2008, 34(1): 3-11. [5] ZHANG G F, MAHALE V N, PUTNAM B J, et al. Current status and future challenges of weather radar polarimetry: bridging the gap between radar meteorology/hydrology/engineering and numerical weather prediction[J]. Adv Atmos Sci, 2019, 36(6): 571-588. [6] 吕雪芹, 霍亚, 曾瑛. 相控阵天气雷达监测预警龙卷风的过程剖析[J]. 热带气象学报, 2024, 40(1): 33-39. [7] 程元慧, 傅佩玲, 胡东明, 等. 广州相控阵天气雷达组网方案设计及其观测试验[J]. 气象, 2020, 46(6): 823-836. [8] 朱丹, 谷军霞, 师春香, 等. 新一代天气雷达布网设计的有效覆盖和地形遮挡分析[J]. 气象, 2018, 44(11): 1 434-1 444. [9] 丁一汇. 中国暴雨理论的发展历程与重要进展[J]. 暴雨灾害, 2019, 38(5): 395-406. [10] 郑媛媛, 姚晨, 郝莹, 等. 不同类型大尺度环流背景下强对流天气的短时临近预报预警研究[J]. 气象, 2011, 37(7): 795-801. [11] 苏涛. 江淮下游地区强对流发生条件的实况分析与模拟[D]. 杭州: 浙江大学, 2016. [12] 崔新艳, 陈明轩, 秦睿, 等. 对流初生机理的研究进展[J]. 气象, 2021, 47(11): 1 297-1 318. [13] 于明慧, 刘黎平, 吴翀, 等. 利用相控阵及双偏振雷达对2016年6月3日华南一次强对流过程的分析[J]. 气象, 2019, 45(3): 330-344. [14] 张羽, 陈炳洪, 曾琳, 等. 基于X波段双偏振相控阵雷达的超级单体风暴观测分析[J]. 热带气象学报, 2023, 39(2): 218-229. [15] HIROSHI K, TAKU S, TOMOO U, et al. Initial observations for precipitation cores with X-Band dual polarized phased array weather radar [J]. IEEE Trans Geosci Remote Sens, 2020, 58(5): 3 657-3 666. [16] 李方平, 马舒庆, 杨玲, 等. 基于阵列天气雷达的下击暴流回波演变分析[J]. 干旱气象, 2020, 38(6): 947-954. [17] 肖靖宇, 杨玲, 俞小鼎, 等. 佛山相控阵阵列雷达探测2020年9月4日短时强降水天气过程的分析[J]. 气象, 2022, 48(7): 826-839. [18] 张妤晴, 张伟, 郑辉, 等. S波段-X波段雷达联合观测在厦门局地短时强降水过程中的应用分析[J]. 气象与环境科学, 2023, 46(4): 85-94. [19] 马舒庆, 陈洪滨, 王国荣, 等. 阵列天气雷达设计与初步实现[J]. 应用气象学报, 2019, 30(1): 1-12. [20] 黄士松. 1986华南前汛期暴雨[M]. 广州: 广东科技出版社, 1986: 212-244. [21] 陈玥, 谌芸, 陈涛, 等. 长江中下游地区暖区暴雨特征分析[J]. 气象, 2016, 42(6): 724-731. [22] WILSON J W, MUELLER C K. Nowcasts of thunderstorm initiation and evolution[J]. Wea Forecasting, 1993, 8(1): 113-131. [23] WILSON J W, MEGENHARDT D L. Thunderstorm initiation, organization, and lifetime associated with Florida boundary layer convergence lines[J]. Mon Wea Rev, 1997, 125(7): 1 507-1 525. [24] 陶岚, 戴建华, 李佰平, 等. 上海地区移动型雷暴阵风锋特征统计分析[J]. 气象, 2016, 42(10): 1 197-1 212. [25] PAUL M, YVETTE R. Mesoscale Meteorology in Midlatitudes[M]. New York: A John Wiley Sons, Ltd, Publication, 2010: 183-245. -

下载:

下载:

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号