Comparative Analysis of Two Stages of a Warm-sector Torrential Rainfall Under Different Terrains in the Western Sichuan Basin

-

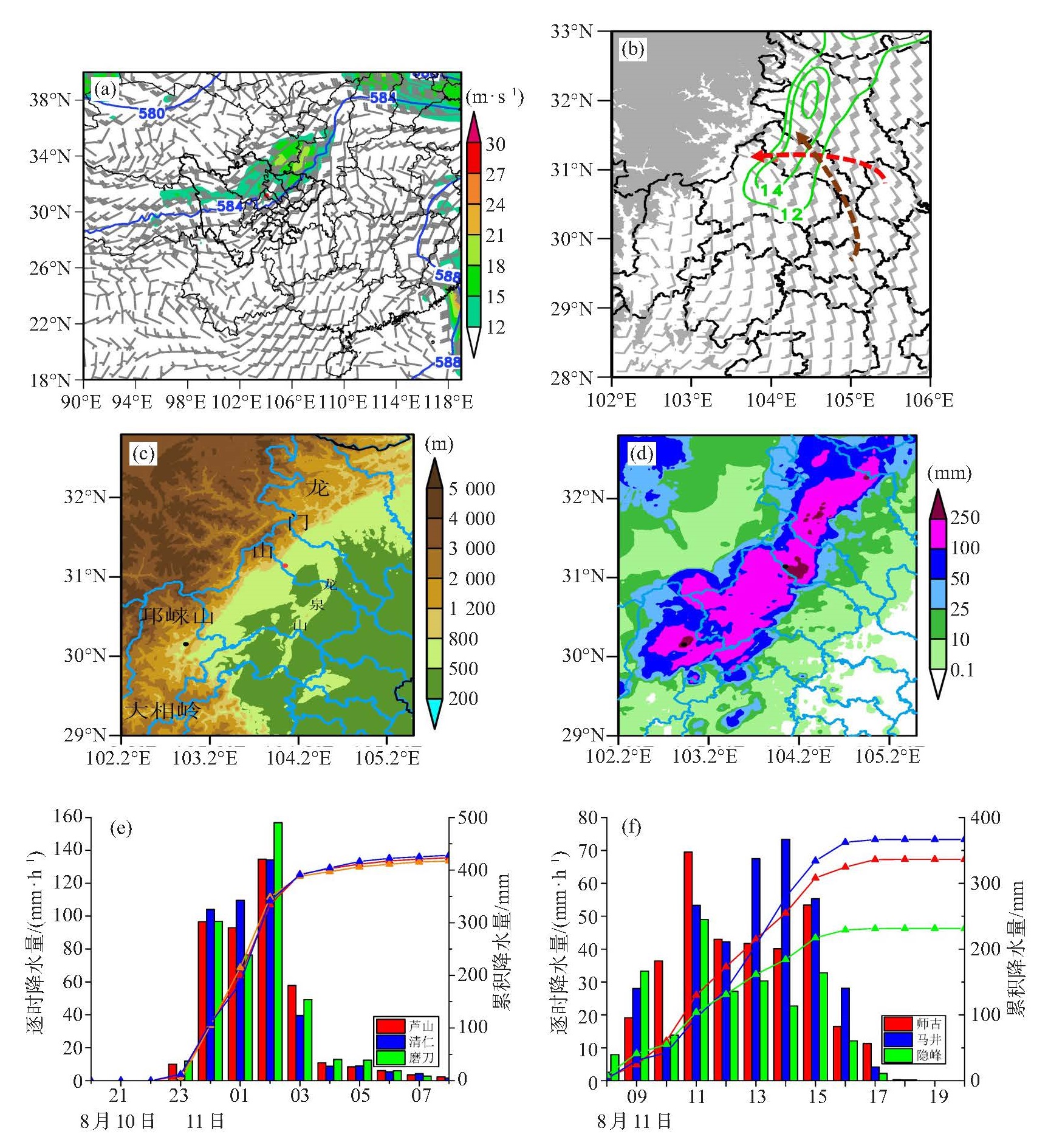

摘要: 四川盆地西部的龙门山沿线地形形态复杂,有不同朝向喇叭口及迎风坡地形,山地暴雨颇多,而这一地区不同形态地形下暖区暴雨的精细化研究及其在业务预报和防灾减灾中的应用尚显薄弱。利用ERA5再分析资料,结合地面加密观测资料及三源融合实况降水资料,对2020年8月11日四川盆地西部不同形态地形下暖区特大暴雨两个阶段的水汽输送、地形抬升和物理机制进行了对比分析,揭示了有、无明显天气尺度系统强迫及特殊地形背景下暖区暴雨的水汽、动力结构演变及触发维持机制。(1) 该次暖区暴雨中两个阶段对应两个暴雨中心,其中雅安芦山特大暴雨属于500 hPa无明显影响系统、低层无急流背景下的东南风型暖区暴雨。在“迎风坡”、“喇叭口”和芦山西南向“∧”型峡谷地形内发生;而德阳师古镇的暴雨位于龙门山迎风坡,是在500 hPa西太平洋副高(下文简称副高)西伸,低槽临近、低层有急流背景下发生的。芦山暴雨夜发特征明显,师古暴雨出现在白天,对流性降水时长近乎芦山暴雨的两倍,但小时降水峰值仅为前者的1/2。(2) 高原大地形的阻挡、迎风坡的抬升、喇叭口和峡谷地形对气流的侧向辐合作用利于芦山水汽汇聚;850 hPa低空急流加强和龙门山地形阻挡及迎风坡抬升作用,师古上空水汽充沛。芦山暴雨水汽通量散度辐合强度显著小于师古暴雨,但辐合层高度更高。(3) 整体地形抬升速度优于局地地形抬升速度,其极值出现时间较小时雨强极值的发生提前了1 h,对暖区降水时段指示性较好。师古垂直上升运动大于芦山,地形抬升造成的上升运动仅为垂直上升运动的一部分,而芦山地形抬升速度却显著大于师古,地形抬升作用强烈。(4) 芦山暴雨地面系统触发作用占主导,冷性山风平流触发了沿山初始对流,γ中尺度辐合线及冷池在快速下山后在“∧”型谷地内维持,导致芦山夜间特大暴雨,其回波特征为准静止后向型;而师古暴雨由500 hPa小槽、弱冷平流及四川盆地西南部地面冷池北移触发,“列车效应”明显。两阶段暴雨的维持机制均有低层偏东风气流对水汽和能量的输送导致不稳定维持及增长,以及强且持续的旋转上升运动提供动力条件。Abstract: The topography along Longmen Mountain, Sichuan Province, is complex, featuring different orientations of trumpet-shaped and windward slope topography. This region experiences numerous mountain rainstorms, yet the detailed study of warm-sector rainstorms in this area and the application of the complex topography in operational forecasting and disaster prevention and reduction are still meager. Using ERA5 reanalysis data, intensive ground observation data, and real-time precipitation data, this study conducted a comparative analysis of the water vapor transport, topographic uplift, and physical mechanisms of two stages of a warm-sector torrential rainfall that occurred on August 11, 2020, under different terrains. It revealed the evolution of water vapor and dynamic structures and the triggering and sustaining mechanisms of warm-sector rainstorms under the influence of synoptic forcing and special topographic conditions. The results were as follows: (1) The two stages of the warm-sector rainstorm corresponded to two rainstorm centers. The Lushan rainstorm in Ya'an occurred under the influence of southeast winds, with no significant system at 500 hPa and no jet stream at lower levels. The rainstorm in Shigu Town, Deyang, occurred on the windward slope of Longmen Mountain under the influence of the westward extension of the 500 hPa Western Pacific Subtropical High, the approaching trough, and the presence of a jet stream at lower levels. The Lushan rainstorm was notably nocturnal, while the Shigu rainstorm mainly occurred during the day. The duration of convective precipitation in Shigu was nearly twice as long as that in Lushan, yet the peak hourly precipitation was only half of that in Lushan. (2) The blocking effect of the large plateau terrain, the uplift of the windward slope, and the lateral convergence of the trumpet-shaped terrain and canyon terrain facilitated water vapor convergence in Lushan. Due to the strengthening of the low-level jet at 850 hPa, the topographic blocking of Longmen Mountain and the lifting of the windward slope, water vapor was abundant over Shigu. The convergence intensity of water vapor flux divergence in the Lushan rainstorm was significantly smaller than that in the Shigu rainstorm, but the convergence layer height was higher. (3) The overall rate of topographic uplift surpassed the local rate, with its peak occurring 1 hour earlier than the peak of hourly rainfall intensity, providing a reliable indicator for the duration of warm sector precipitation. The vertical upward movement in Shigu was greater than that in Lushan, with the uplift caused by topography constituting only a portion of the total vertical ascent. However, the rate of topographic uplift in Lushan was significantly higher than that in Shigu, indicating a strong influence of topographic uplift. (4) The triggering effect of the heavy rain surface system in Lushan was dominant. Cold wind advection triggered the initial flow along the mountain. A γ mesoscale convergence line and the cold pool maintained in the"∧"type valley after rapidly descending the mountain triggered the torrential rain in Lushan at night, and its echo was quasi-stationary backward. By contrast, the Shigu rainstorm was triggered by the 500 hPa trough, weak cold advection, and northward movement of the cold pool in the southwestern Sichuan Basin. The train effect was obvious in this case. The maintenance mechanism of rainstorms in both phases included unstable maintenance and growth caused by the transport of water vapor and energy by easterly air at low levels and strong and continuous rotating upward movement.

-

Key words:

- warm-sector rainstorms /

- topography /

- topographic uplift rate /

- mechanism

-

图 1 2020年8月11日08:00500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)和风场(风向杆,单位:m·s-1,填色为风速≥12 m·s-1) (a);11日11:00 700 hPa风场叠加3 km以上地形高度分布(绿色实线表示风速≥12 m·s-1,棕色、红色虚线箭头分别标注700 hPa、850 hPa风速大于12 m·s-1的显著气流)(b);龙门山沿线地形分布(红色圆点标注师古暴雨中心,黑色圆点标注芦山暴雨中心)(c);10日21:00—11日20:00累积降水量(填色,单位:mm,d);芦山、芦山清仁、芦阳镇磨刀村3站(e)、师古、马井、隐峰3站(f)逐小时降水量(柱状,单位:mm)与累积降水量(折线,单位:mm)

图 2 2020年8月11日01:00沿30.15 °N(a)、11日11:00沿31.14 °N(b)u-w气流(流线,单位:m·s-1)及水汽通量散度(填色,单位:10-5 g· cm-2·hPa-1·s-1);10日23:00 800 hPa风场、水汽通量散度叠加2 000 m地形线(c);11日11:00 850 hPa风场、水汽通量散度叠加1 500 m地形线(单位同上,黑色圆点表示暴雨中心,绿色实线表示风速≥12 m∙s-1)(d);芦山站10日17:00—11日05:00(e);师古站11日05:00—20:00水汽通量散度时间序列(f)

(单位:同上,e~f中黑色条状表示站点海拔高度)

图 3 2020年8月10日22:00—11日08:00芦山站和11日06:00—12日07:00师古站局地地形抬升速度(a、b) 和整体地形抬升速度(c、d)时间演变叠加风场(单位:Pa· s-1,a~d中黑色条状为站点地形高度,红线对应主要降水时段,红色方框内为地形抬升速度极大值出现时的风速);11日01:00沿30.15 °N(e)和11:00沿31.14 °N(f)垂直速度(填色,单位:Pa· s-1)和u-w气流纬向垂直剖面;750 hPa整体地形抬升速度(g),芦山10日20:00—11日05:00 750 hPa(h,上)、师古11日06:00—16:00 700 hPa(h,下)地形抬升速度及垂直速度时间序列;实际地形高度减去ERA5地形高度(单位:m,i)

-

[1] 黄士松. 华南前汛期暴雨[M]. 广州: 广东科技出版社, 1986: 212-244. [2] 林良勋. 广东省天气预报技术手册[M]. 北京: 气象出版社, 2006: 145-150. [3] 孙军, 谌芸, 杨舒楠, 等. 北京721特大暴雨极端性分析及思考(二)极端性降水成因初探及思考[J]. 气象, 2012, 38(10): 1 267-1 277. [4] ZHONG L, MU R, ZHANG D, et al. An observational analysis of warm-sector rainfall characteristics associated with the 21 July 2012 Beijing extreme rainfall event[J]. J Geophys Res Atmos, 2015, 120(8): 3 274-3 291. [5] 杨康权, 肖递祥, 罗辉, 等. 四川盆地西部两次暖区暴雨过程分析[J]. 气象科技, 2019, 47(5): 795-808. [6] 何立富, 陈涛, 孔期. 华南暖区暴雨研究进展[J]. 应用气象学报, 2016, 27(5): 559-569. [7] 付炜, 唐明晖, 叶成志, 等. 强西南急流背景下南岭山脉一次暖区大暴雨数值模拟分析[J]. 热带气象学报, 2022, [8] 梁钟清, 张艳霞, 钟水新, 等. 地形对一次粤北暖区暴雨的影响研究[J]. 热带气象学报, 2023, 39(4): 536-550. [9] 周宜卿, 宋楠, 周长青, 等. 2012—2021年湘南暖区暴雨特征分析[J]. 热带气象学报, 2024, 40(3): 425-435. [10] 李国平. 青藏高原动力气象学(2版)[M]. 北京: 气象出版社, 2007: 110-114. [11] 黄楚惠, 李国平, 牛金龙, 等. 一次高原低涡东移引发四川盆地强降水的湿螺旋度分析[J]. 高原气象, 2011, 30(6): 1 427-1 434. [12] 肖递祥, 王佳津, 曹萍萍, 等. 四川盆地突发性暖区暴雨特征及环境场条件分析[J]. 自然灾害学报, 2020, 29(3): 110-118. [13] 高笃鸣, 李跃清, 程晓龙. 基于西南涡加密探空资料同化的一次奇异路径耦合低涡大暴雨数值模拟研究[J]. 气象学报, 2018, 76(3): 343-360. [14] 汤欢, 傅慎明, 孙建华, 等. 一次高原东移MCS与下游西南低涡作用并产生强降水事件的研究[J]. 大气科学, 2020, 44(6): 1 275-1 290. [15] 肖红茹, 王佳津, 肖递祥, 等. 四川盆地暖区暴雨特征分析[J]. 气象, 2021, 47(3): 303-316. [16] 闵涛, 吴亚平, 吴筱, 等. 雅安区域性暖区暴雨特征及其概念模型的建立[J]. 气象研究与应用, 2019, 40(3): 38-42. [17] 杨康权, 卢萍, 张琳. 高原低涡影响下的一次暖区强降水特征分析[J]. 热带气象学报, 2017, 33(3): 415-425 [18] 罗辉, 肖递祥, 匡秋明, 等. 四川盆地暖区暴雨的雷达回波特征及分类识别[J]. 应用气象学报, 2020, 31(4): 460-470. [19] 黄楚惠, 李国平, 牛金龙, 等. 2020年8月10日四川芦山夜发特大暴雨的动热力结构及地形影响[J]. 大气科学, 2022, 46(4): 989-1 001. [20] 付智龙, 李国平, 姜凤友, 等. 四川盆地西部一次暖区山地暴雨事件的动力过程分析与局地环流数值模拟[J]. 大气科学, 2022, 46(6): 1 366-1 380. [21] 李跃清, 张晓春. "雅安天漏"研究进展[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(4): 289-295. [22] HUANG L, LUO Y. Evaluation of quantitative precipitation forecasts by TIGGE ensembles for south China during the presummer rainy season[J]. J Geophys Res, 2017, 122(16): 8 494-8 516. [23] 谌芸, 吕伟绮, 于超, 等. 北方一次暖区大暴雨降水预报失败案例剖析[J]. 气象, 2018, 44(1): 15-25. [24] 黄楚惠, 牛金龙, 李国平, 等. 基于西南区域中尺度模式系统预报的陡峭地形过渡带降水地形订正方法[J]. 干旱气象, 2022, 40(2): 317- 326. [25] 方翀, 毛冬艳, 张小雯, 等. 2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J]. 气象, 2012, 38(10): 1 278-1 287. [26] 宗志平, 陈涛, 徐珺, 等. 2012年初秋四川盆地两次西南涡暴雨过程的对比分析与预报检验[J]. 气象, 2013, 39(5): 567-576. [27] 傅抱璞. 地形和海拔高度对降水的影响[J]. 地理学报, 1992, 47(4): 302-314. [28] YU C K, CHENG L W. Distribution and mechanisms of orographic precipitation associated with typhoon Morakot(2009)[J]. J Atmos Sci, 2013, 70(9): 2 894-2 915. [29] 刘健文, 郭虎, 李耀东, 等. 天气分析预报物理量计算基础[M]. 北京: 气象出版社, 2005: 70-73. [30] 王晓芳, 崔春光. 长江中下游地区梅雨期线状中尺度对流系统分析Ⅰ: 组织类型特征[J]. 气象学报, 2012, 70(5): 909-923. [31] 文宝安. 大气边界层中散度、涡度、铅直速度的计算[J]. 气象, 1980, 6(10): 34-35. [32] 刘一, 陈德辉, 胡江林, 等. GRAPES中尺度模式地形有效尺度影响的理想数值试验研究[J]. 热带气象学报, 2011, 27(1): 53-62. [33] 黄楚惠, 牛金龙, 陈朝平, 等. 基于西南区域模式预报的川西高原东坡过渡带降水地形订正试验[J]. 高原山地气象研究, 2022, 42(2): 38-45. -

下载:

下载:

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号