2025年 第41卷 第1期

2025, 41(1): 1-15.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.016

摘要:

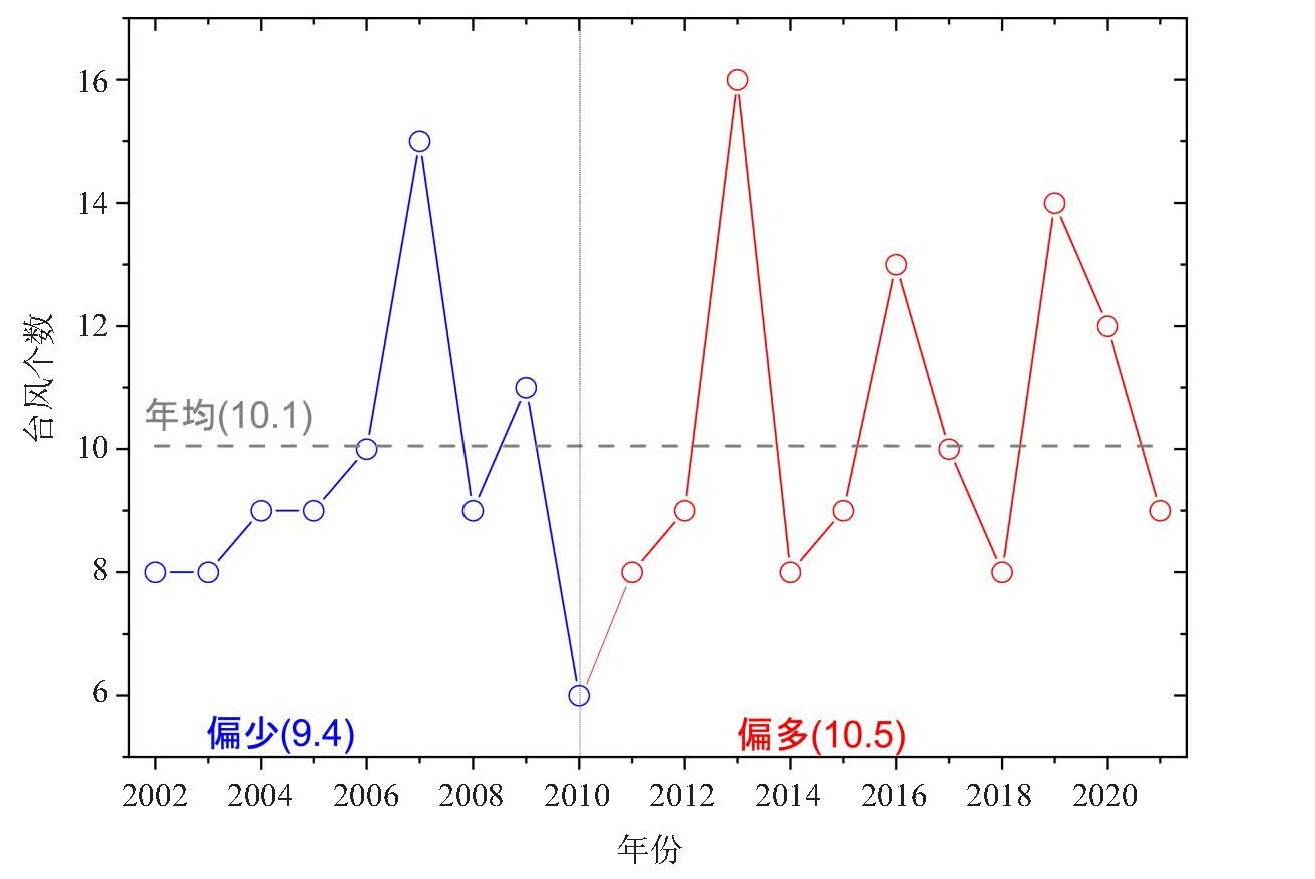

基于中国气象局上海台风研究所台风年鉴资料,分析近二十年(2002—2021年)西北太平洋(WNP)秋季(9—11月)台风的频数、强度、位置、路径及其年际变化和季节内差异,以及登陆我国的秋季台风的风雨特点。结果表明,近二十年秋季WNP共生成201个台风(其中39个登陆我国,占比19.4%),以超强台风(25.9%)和强台风(21.9%)居多。2010年之前WNP秋季台风个数偏少(9.4个/年)、但登陆我国的比例较高(25.8%),之后转为个数偏多(10.5个/年)、但登陆我国比例下降(14.7%),总体趋势不显著。二十年间WNP每年秋季平均约1.95个台风登陆我国,其中强台风和超强台风占61.5%,年际变化呈现2010年之前偏多快变、之后偏少稳定的特征。秋季登陆我国的台风主要影响海南、广东、台湾,其最大观测风速和最大单站过程降雨量总体呈线性关系,即最大观测风速越大最大单站过程降雨量越强,但两者的趋势变化都不显著。相比而言,秋季登陆广东的台风最大观测风速最高、最大单站过程降雨量最强。

基于中国气象局上海台风研究所台风年鉴资料,分析近二十年(2002—2021年)西北太平洋(WNP)秋季(9—11月)台风的频数、强度、位置、路径及其年际变化和季节内差异,以及登陆我国的秋季台风的风雨特点。结果表明,近二十年秋季WNP共生成201个台风(其中39个登陆我国,占比19.4%),以超强台风(25.9%)和强台风(21.9%)居多。2010年之前WNP秋季台风个数偏少(9.4个/年)、但登陆我国的比例较高(25.8%),之后转为个数偏多(10.5个/年)、但登陆我国比例下降(14.7%),总体趋势不显著。二十年间WNP每年秋季平均约1.95个台风登陆我国,其中强台风和超强台风占61.5%,年际变化呈现2010年之前偏多快变、之后偏少稳定的特征。秋季登陆我国的台风主要影响海南、广东、台湾,其最大观测风速和最大单站过程降雨量总体呈线性关系,即最大观测风速越大最大单站过程降雨量越强,但两者的趋势变化都不显著。相比而言,秋季登陆广东的台风最大观测风速最高、最大单站过程降雨量最强。

2025, 41(1): 16-25.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.001

摘要:

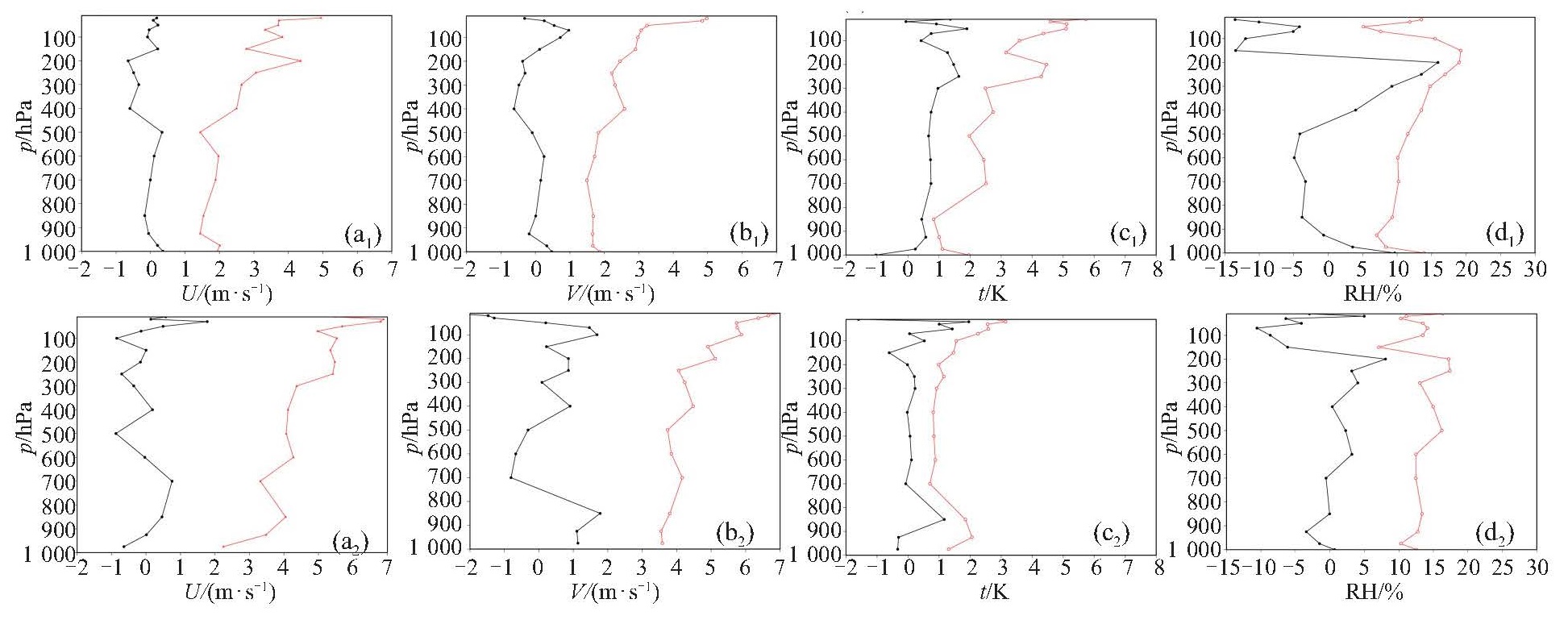

为了解华南区域北斗导航往返探空资料的性能及其对华南区域模式预报的影响,以一个月北斗导航探空资料,分别与L波段观测资料和欧洲中心分析场进行比较分析。结果发现,北斗导航资料与L波段上升段资料之间的速度均方根误差 < 1 m·s-1,温度均方根误差 < 1 °,相对湿度的均方根误差 < 10%。北斗导航探空资料与欧洲分析场标准差在对流层内U、V分量 < 2 m·s-1;温度比分析场偏低~1 °;湿度在大气层中除了在400~ 200 hPa附近偏干5%外,其余偏湿5%~15%。对流层以上的各要素标准差均大于对流层。分别对一次空气影响过程、台风登陆过程进行同化对比试验发现,同化北斗导航探空资料试验与同化L波段资料试验的各级别降水TS互有高低,前者试验24 h台风路径预报有32%的提高,反映出与同化L波段单一的上升资料试验相比,北斗导航的往、返探空资料的同化对短期的降水预报、台风路径预报有着中性至正的改善作用。

为了解华南区域北斗导航往返探空资料的性能及其对华南区域模式预报的影响,以一个月北斗导航探空资料,分别与L波段观测资料和欧洲中心分析场进行比较分析。结果发现,北斗导航资料与L波段上升段资料之间的速度均方根误差 < 1 m·s-1,温度均方根误差 < 1 °,相对湿度的均方根误差 < 10%。北斗导航探空资料与欧洲分析场标准差在对流层内U、V分量 < 2 m·s-1;温度比分析场偏低~1 °;湿度在大气层中除了在400~ 200 hPa附近偏干5%外,其余偏湿5%~15%。对流层以上的各要素标准差均大于对流层。分别对一次空气影响过程、台风登陆过程进行同化对比试验发现,同化北斗导航探空资料试验与同化L波段资料试验的各级别降水TS互有高低,前者试验24 h台风路径预报有32%的提高,反映出与同化L波段单一的上升资料试验相比,北斗导航的往、返探空资料的同化对短期的降水预报、台风路径预报有着中性至正的改善作用。

2025, 41(1): 26-40.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.002

摘要:

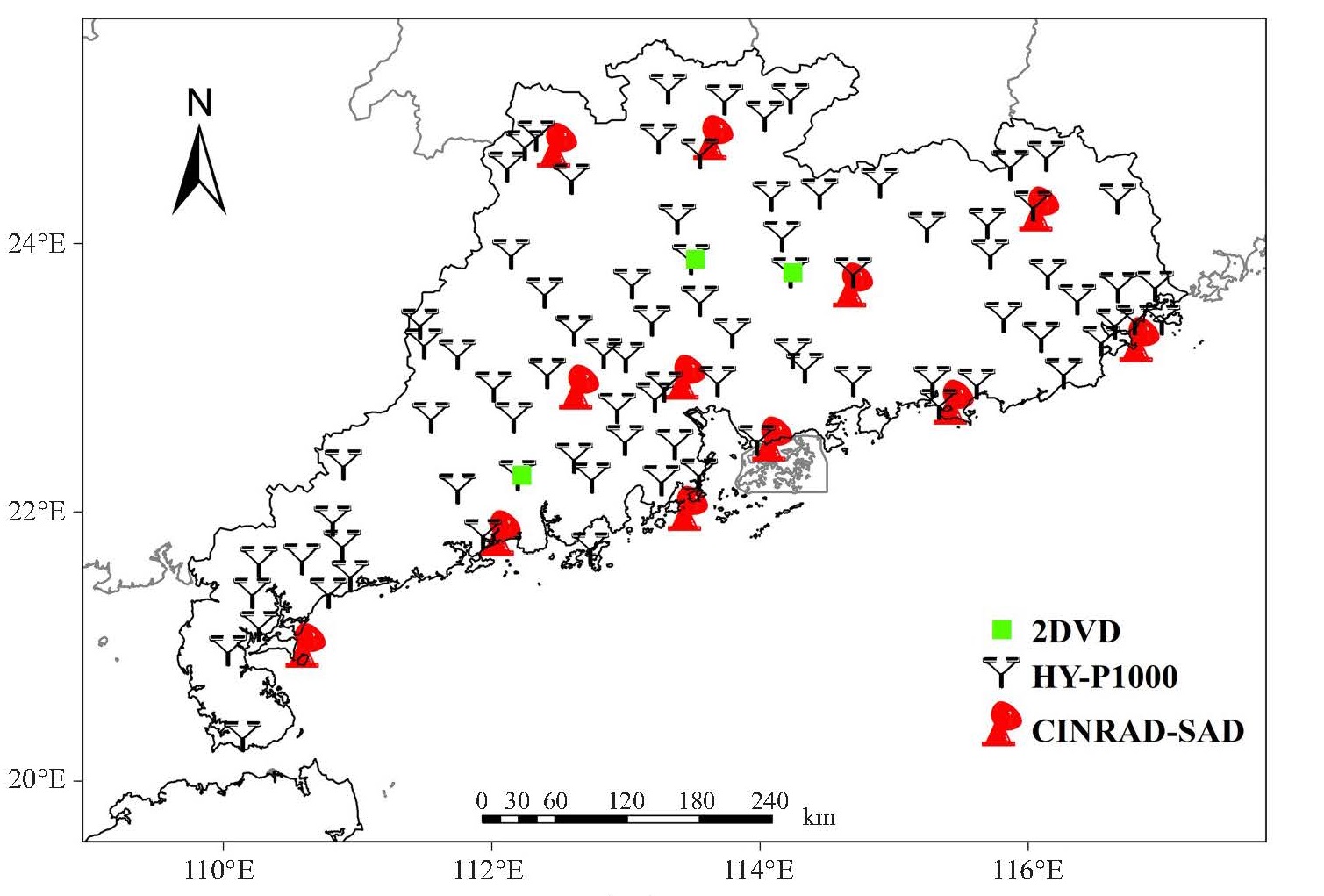

为进一步提升0~6 h定量降水预报(Quantitative Precipitation Forecast,QPF)精度,首先对CMA-GD (R3)和CMA-GD(R1)逐时降水进行相位和强度订正,并基于自适应融合方程实现融合;其次,对双偏振雷达水平反射率因子(ZH)和差分传播相移率(KDP)两个参数进行外推,在基于多年雨滴谱资料对广东降水进行时空划分并分别拟合降水反演关系式的基础上实现降水反演;最后,基于动态权重融合技术实现双偏振雷达外推预报和模式预报的融合,并对影响预报精度的不同模式融合方案和基于不同高度CAPPI参数外推方案两个关键因素进行分析。结果表明:(1) 弱降水时(雨强 < 5 mm·h-1),三种融合方案产品各区域和预报时次各有优劣,当雨强≥ 5 mm·h-1时,双偏振雷达外推与两个模式融合产品(QPF_Blending)较单模式融合(QPF_R1和QPF_R3)的最优评分至少提升15%以上,且雨强越大,提升越明显;(2) 内陆地区(距离海岸线130 km以外的区域)使用高度过低或过高的CAPPI会对第1 h QPF精度产生明显影响,但总的来说使用3 km高度的CAPPI外推预报的QPF精度最高;(3) 改进后的0~6 h QPF产品在各预报时效和降水量级上ETS或TS评分都明显提升,雨强≥1 mm·h-1时TS评分提升率达20.4%,随着雨强增大,提升率也越大。研究成果有效支撑了华南0~6 h强降水预报预警业务,对防灾减灾有重要意义。

为进一步提升0~6 h定量降水预报(Quantitative Precipitation Forecast,QPF)精度,首先对CMA-GD (R3)和CMA-GD(R1)逐时降水进行相位和强度订正,并基于自适应融合方程实现融合;其次,对双偏振雷达水平反射率因子(ZH)和差分传播相移率(KDP)两个参数进行外推,在基于多年雨滴谱资料对广东降水进行时空划分并分别拟合降水反演关系式的基础上实现降水反演;最后,基于动态权重融合技术实现双偏振雷达外推预报和模式预报的融合,并对影响预报精度的不同模式融合方案和基于不同高度CAPPI参数外推方案两个关键因素进行分析。结果表明:(1) 弱降水时(雨强 < 5 mm·h-1),三种融合方案产品各区域和预报时次各有优劣,当雨强≥ 5 mm·h-1时,双偏振雷达外推与两个模式融合产品(QPF_Blending)较单模式融合(QPF_R1和QPF_R3)的最优评分至少提升15%以上,且雨强越大,提升越明显;(2) 内陆地区(距离海岸线130 km以外的区域)使用高度过低或过高的CAPPI会对第1 h QPF精度产生明显影响,但总的来说使用3 km高度的CAPPI外推预报的QPF精度最高;(3) 改进后的0~6 h QPF产品在各预报时效和降水量级上ETS或TS评分都明显提升,雨强≥1 mm·h-1时TS评分提升率达20.4%,随着雨强增大,提升率也越大。研究成果有效支撑了华南0~6 h强降水预报预警业务,对防灾减灾有重要意义。

2025, 41(1): 41-54.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.003

摘要:

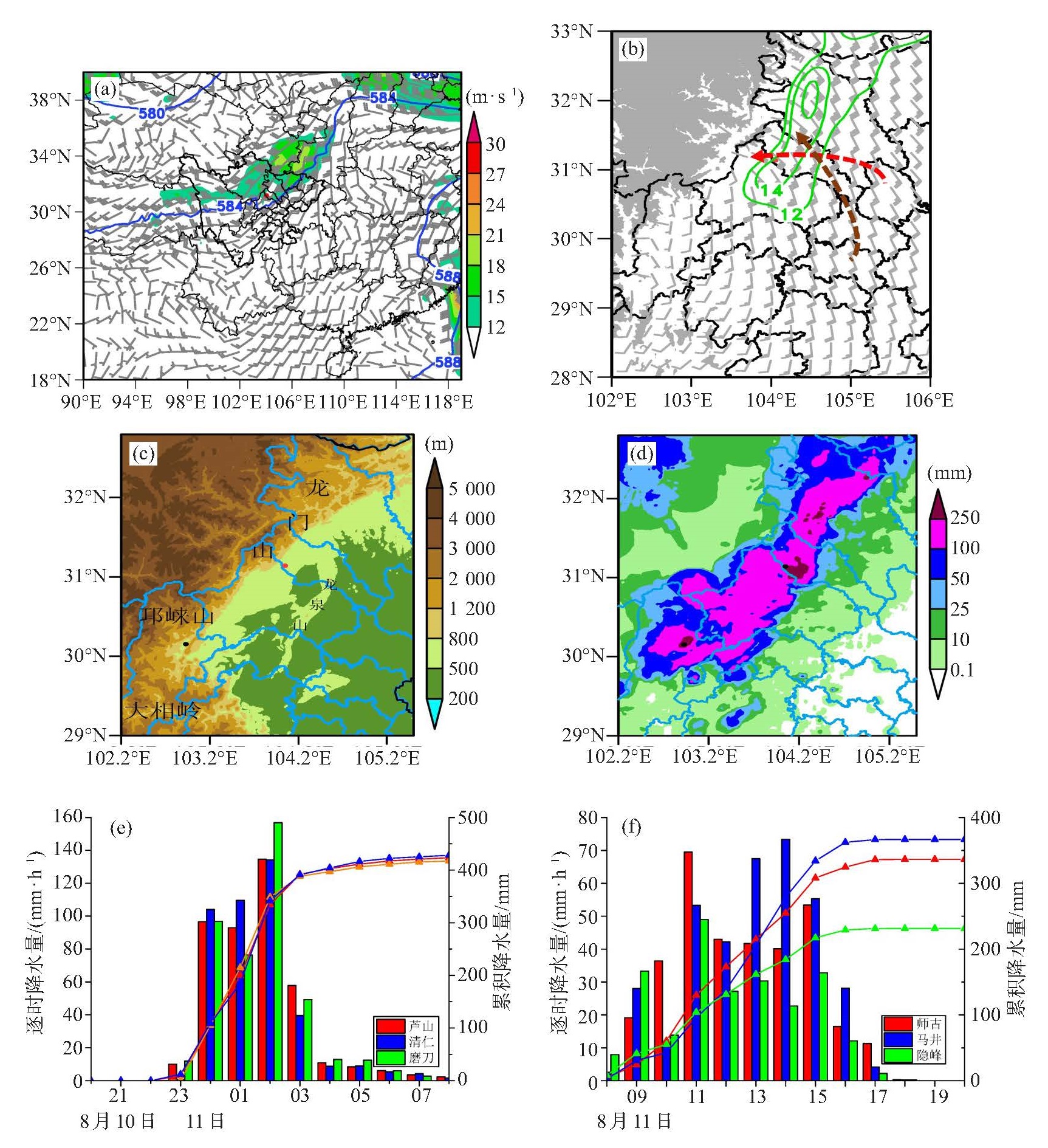

四川盆地西部的龙门山沿线地形形态复杂,有不同朝向喇叭口及迎风坡地形,山地暴雨颇多,而这一地区不同形态地形下暖区暴雨的精细化研究及其在业务预报和防灾减灾中的应用尚显薄弱。利用ERA5再分析资料,结合地面加密观测资料及三源融合实况降水资料,对2020年8月11日四川盆地西部不同形态地形下暖区特大暴雨两个阶段的水汽输送、地形抬升和物理机制进行了对比分析,揭示了有、无明显天气尺度系统强迫及特殊地形背景下暖区暴雨的水汽、动力结构演变及触发维持机制。(1) 该次暖区暴雨中两个阶段对应两个暴雨中心,其中雅安芦山特大暴雨属于500 hPa无明显影响系统、低层无急流背景下的东南风型暖区暴雨。在“迎风坡”、“喇叭口”和芦山西南向“∧”型峡谷地形内发生;而德阳师古镇的暴雨位于龙门山迎风坡,是在500 hPa西太平洋副高(下文简称副高)西伸,低槽临近、低层有急流背景下发生的。芦山暴雨夜发特征明显,师古暴雨出现在白天,对流性降水时长近乎芦山暴雨的两倍,但小时降水峰值仅为前者的1/2。(2) 高原大地形的阻挡、迎风坡的抬升、喇叭口和峡谷地形对气流的侧向辐合作用利于芦山水汽汇聚;850 hPa低空急流加强和龙门山地形阻挡及迎风坡抬升作用,师古上空水汽充沛。芦山暴雨水汽通量散度辐合强度显著小于师古暴雨,但辐合层高度更高。(3) 整体地形抬升速度优于局地地形抬升速度,其极值出现时间较小时雨强极值的发生提前了1 h,对暖区降水时段指示性较好。师古垂直上升运动大于芦山,地形抬升造成的上升运动仅为垂直上升运动的一部分,而芦山地形抬升速度却显著大于师古,地形抬升作用强烈。(4) 芦山暴雨地面系统触发作用占主导,冷性山风平流触发了沿山初始对流,γ中尺度辐合线及冷池在快速下山后在“∧”型谷地内维持,导致芦山夜间特大暴雨,其回波特征为准静止后向型;而师古暴雨由500 hPa小槽、弱冷平流及四川盆地西南部地面冷池北移触发,“列车效应”明显。两阶段暴雨的维持机制均有低层偏东风气流对水汽和能量的输送导致不稳定维持及增长,以及强且持续的旋转上升运动提供动力条件。

四川盆地西部的龙门山沿线地形形态复杂,有不同朝向喇叭口及迎风坡地形,山地暴雨颇多,而这一地区不同形态地形下暖区暴雨的精细化研究及其在业务预报和防灾减灾中的应用尚显薄弱。利用ERA5再分析资料,结合地面加密观测资料及三源融合实况降水资料,对2020年8月11日四川盆地西部不同形态地形下暖区特大暴雨两个阶段的水汽输送、地形抬升和物理机制进行了对比分析,揭示了有、无明显天气尺度系统强迫及特殊地形背景下暖区暴雨的水汽、动力结构演变及触发维持机制。(1) 该次暖区暴雨中两个阶段对应两个暴雨中心,其中雅安芦山特大暴雨属于500 hPa无明显影响系统、低层无急流背景下的东南风型暖区暴雨。在“迎风坡”、“喇叭口”和芦山西南向“∧”型峡谷地形内发生;而德阳师古镇的暴雨位于龙门山迎风坡,是在500 hPa西太平洋副高(下文简称副高)西伸,低槽临近、低层有急流背景下发生的。芦山暴雨夜发特征明显,师古暴雨出现在白天,对流性降水时长近乎芦山暴雨的两倍,但小时降水峰值仅为前者的1/2。(2) 高原大地形的阻挡、迎风坡的抬升、喇叭口和峡谷地形对气流的侧向辐合作用利于芦山水汽汇聚;850 hPa低空急流加强和龙门山地形阻挡及迎风坡抬升作用,师古上空水汽充沛。芦山暴雨水汽通量散度辐合强度显著小于师古暴雨,但辐合层高度更高。(3) 整体地形抬升速度优于局地地形抬升速度,其极值出现时间较小时雨强极值的发生提前了1 h,对暖区降水时段指示性较好。师古垂直上升运动大于芦山,地形抬升造成的上升运动仅为垂直上升运动的一部分,而芦山地形抬升速度却显著大于师古,地形抬升作用强烈。(4) 芦山暴雨地面系统触发作用占主导,冷性山风平流触发了沿山初始对流,γ中尺度辐合线及冷池在快速下山后在“∧”型谷地内维持,导致芦山夜间特大暴雨,其回波特征为准静止后向型;而师古暴雨由500 hPa小槽、弱冷平流及四川盆地西南部地面冷池北移触发,“列车效应”明显。两阶段暴雨的维持机制均有低层偏东风气流对水汽和能量的输送导致不稳定维持及增长,以及强且持续的旋转上升运动提供动力条件。

2025, 41(1): 55-65.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.004

摘要:

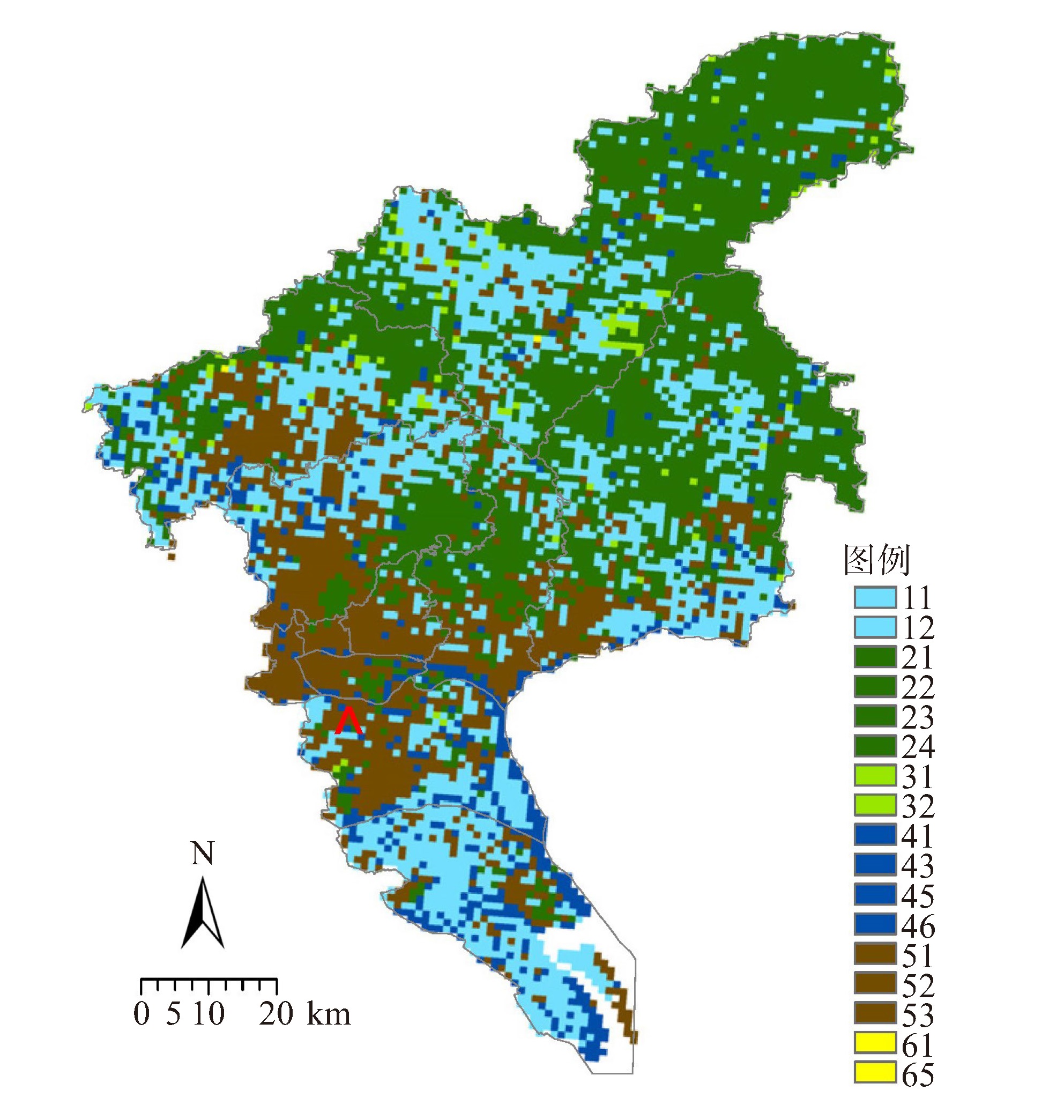

基于微气候数值模式ENVI-met,模拟分析夏季高温环境下广州市街区的热环境特征及其舒适度响应。结果表明:模式能较好地再现区域温度和湿度的日变化特征(均方根误差分别为0.99 ℃、6.1%)。研究区域内下垫面绿化覆盖对行人活动高度处的温度影响很大,气象观测场硬化地面区域形成局部热岛现象温度接近38 ℃,建筑和植被遮挡形成的阴影区域出现局部降温现象;极度热区域面积(PET>41 ℃)占比为66.82%,主要出现在硬化地面区。无植被时,研究区域内温度整体升高,区域平均温度升高2.0 ℃,高温面积增加了34.4%,植被降温效应在垂直方向上可延伸至13 m;风速增幅最大1.0 m · s-1,温度较高区域面积(Mean Rediant Temperature,MRT>58 ℃)增加了36.96%;极度热区域增加了23.13%。因此,良好的风环境、有效的阴影利用、良好的绿化布局都可以优化街区室外热舒适度。

基于微气候数值模式ENVI-met,模拟分析夏季高温环境下广州市街区的热环境特征及其舒适度响应。结果表明:模式能较好地再现区域温度和湿度的日变化特征(均方根误差分别为0.99 ℃、6.1%)。研究区域内下垫面绿化覆盖对行人活动高度处的温度影响很大,气象观测场硬化地面区域形成局部热岛现象温度接近38 ℃,建筑和植被遮挡形成的阴影区域出现局部降温现象;极度热区域面积(PET>41 ℃)占比为66.82%,主要出现在硬化地面区。无植被时,研究区域内温度整体升高,区域平均温度升高2.0 ℃,高温面积增加了34.4%,植被降温效应在垂直方向上可延伸至13 m;风速增幅最大1.0 m · s-1,温度较高区域面积(Mean Rediant Temperature,MRT>58 ℃)增加了36.96%;极度热区域增加了23.13%。因此,良好的风环境、有效的阴影利用、良好的绿化布局都可以优化街区室外热舒适度。

2025, 41(1): 66-74.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.005

摘要:

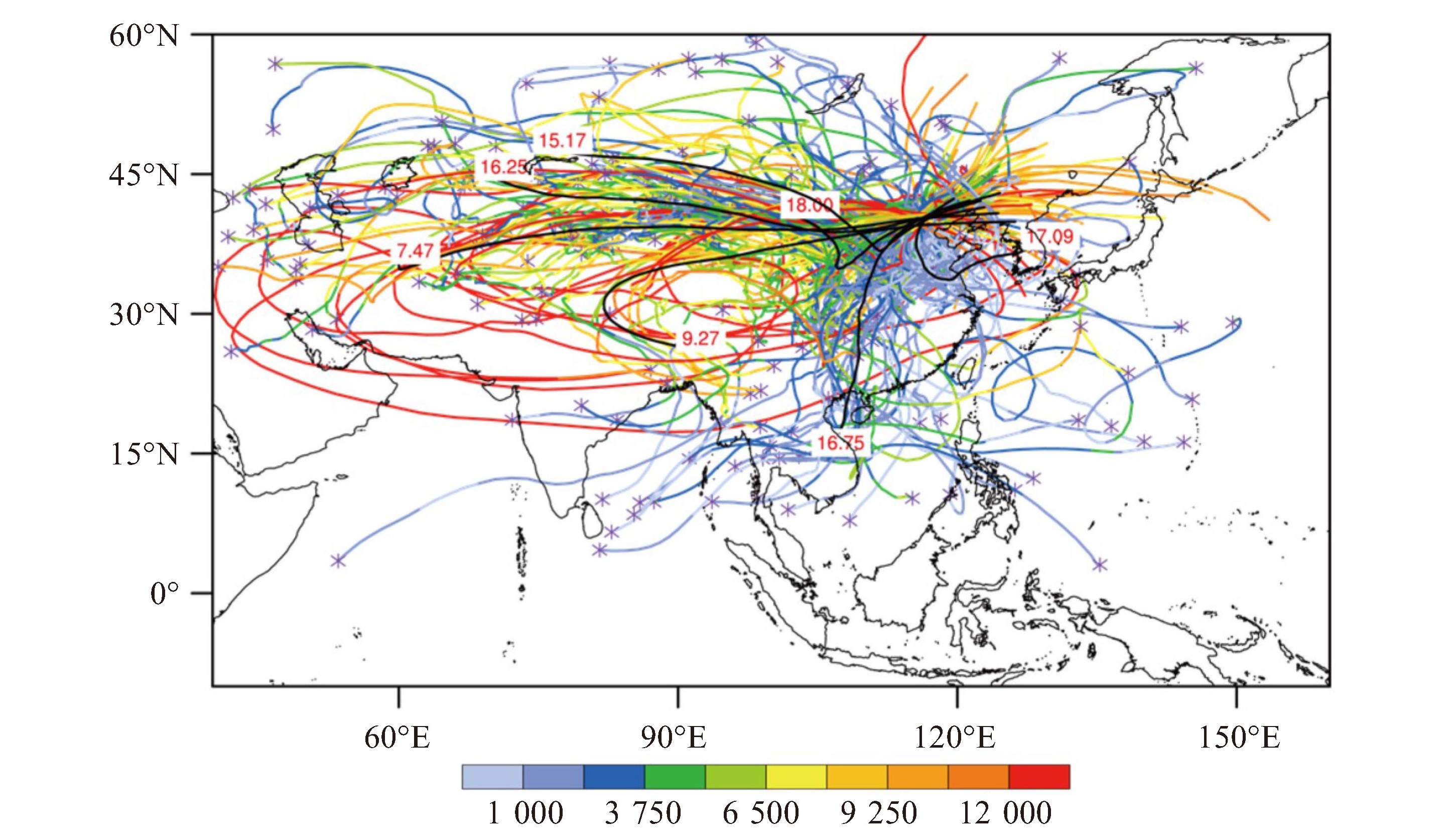

本文使用FLEXPART轨迹追踪模式以及水汽来源定量贡献分析方法,分析揭示了2009-2013年暖季(5-9月)北京暴雨日的水汽源区、输送路径和源区定量贡献。结果表明,目标气块初始源地和运动轨迹分布广泛,所处高度较低的气块,由于其源自或途径水面,其水汽摄取能力更强;目标气块到达北京之前,经历了多次不同程度的水汽摄取和释放,其中,华北和华中及其沿海区域摄取和释放最为显著。暴雨日水汽主要来自我国中东部大陆及沿海,其中,华北和华中大陆及沿海地区贡献最大(65.8%),而亚洲西部-中国西北部-青藏高原地区(7.34%)和华南大陆及沿海(8.16%)贡献相当。目标气块从华北和华中大陆及沿海地区摄取的水汽总量最大,而在暴雨区释放部分仅占6.9%,但由于摄取总量巨大,对暴雨日贡献远高于其他区域;亚洲西部-中国西北部-青藏高原地区水汽摄取总量排在第二位,但沿途损失占比较高,然而由于摄取总量明显高于华南大陆及沿海,造成其与后者相当;华南大陆及沿海地区水汽摄取总量与俄罗斯南部-贝加尔湖附近地区相当,但由于相对较低的沿途损失率,造成前者水汽明显高于后者。

本文使用FLEXPART轨迹追踪模式以及水汽来源定量贡献分析方法,分析揭示了2009-2013年暖季(5-9月)北京暴雨日的水汽源区、输送路径和源区定量贡献。结果表明,目标气块初始源地和运动轨迹分布广泛,所处高度较低的气块,由于其源自或途径水面,其水汽摄取能力更强;目标气块到达北京之前,经历了多次不同程度的水汽摄取和释放,其中,华北和华中及其沿海区域摄取和释放最为显著。暴雨日水汽主要来自我国中东部大陆及沿海,其中,华北和华中大陆及沿海地区贡献最大(65.8%),而亚洲西部-中国西北部-青藏高原地区(7.34%)和华南大陆及沿海(8.16%)贡献相当。目标气块从华北和华中大陆及沿海地区摄取的水汽总量最大,而在暴雨区释放部分仅占6.9%,但由于摄取总量巨大,对暴雨日贡献远高于其他区域;亚洲西部-中国西北部-青藏高原地区水汽摄取总量排在第二位,但沿途损失占比较高,然而由于摄取总量明显高于华南大陆及沿海,造成其与后者相当;华南大陆及沿海地区水汽摄取总量与俄罗斯南部-贝加尔湖附近地区相当,但由于相对较低的沿途损失率,造成前者水汽明显高于后者。

2025, 41(1): 75-84.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.006

摘要:

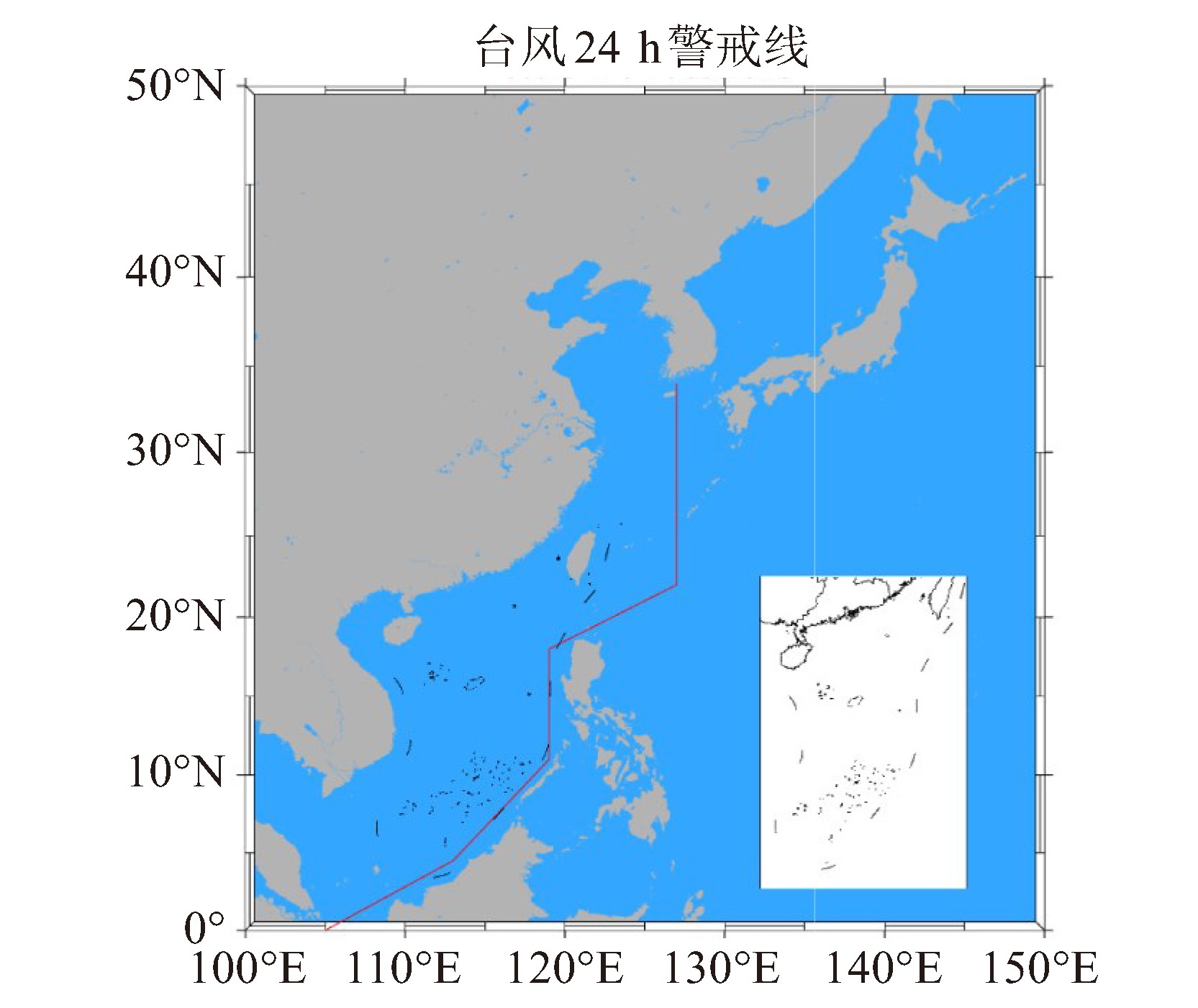

基于1949—2021年中国气象局最佳热带气旋路径数据,以中央气象台24 h台风警戒线为界,分析研究影响我国TC数量、强度、发源地等历史变化规律。结果表明:(1) 1949—2021年平均每年约有15.1个热带气旋影响我国,主要集中在7、8、9三月,不同强度的热带气旋集中的月份略有不同,后几个月份高强度的热带气旋占比更大;(2) 影响我国的TC数量长期来看略有减少的趋势,有比较明显的高峰、低谷期,2017年至近呈现一个下降的趋势;(3) 影响我国热带气旋的发源地,长期变化呈现出西进、北抬的趋势;(4) 影响我国的热带气旋数量与Niño3.4指数有一定的相关性。Niño3.4指数与热带气旋、热带风暴、强热带风暴、台风的数量存在显著的负相关,与超强台风的数量呈一定的正相关;(5) 热带气旋发源地的长期变化趋势与海表面温度的长期变化趋势关系密切,若未来全球气候继续变暖,热带气旋的生成位置可能会继续西进、北抬,届时我国中高纬度地区受其影响可能会越来越频繁。

基于1949—2021年中国气象局最佳热带气旋路径数据,以中央气象台24 h台风警戒线为界,分析研究影响我国TC数量、强度、发源地等历史变化规律。结果表明:(1) 1949—2021年平均每年约有15.1个热带气旋影响我国,主要集中在7、8、9三月,不同强度的热带气旋集中的月份略有不同,后几个月份高强度的热带气旋占比更大;(2) 影响我国的TC数量长期来看略有减少的趋势,有比较明显的高峰、低谷期,2017年至近呈现一个下降的趋势;(3) 影响我国热带气旋的发源地,长期变化呈现出西进、北抬的趋势;(4) 影响我国的热带气旋数量与Niño3.4指数有一定的相关性。Niño3.4指数与热带气旋、热带风暴、强热带风暴、台风的数量存在显著的负相关,与超强台风的数量呈一定的正相关;(5) 热带气旋发源地的长期变化趋势与海表面温度的长期变化趋势关系密切,若未来全球气候继续变暖,热带气旋的生成位置可能会继续西进、北抬,届时我国中高纬度地区受其影响可能会越来越频繁。

2025, 41(1): 85-98.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.007

摘要:

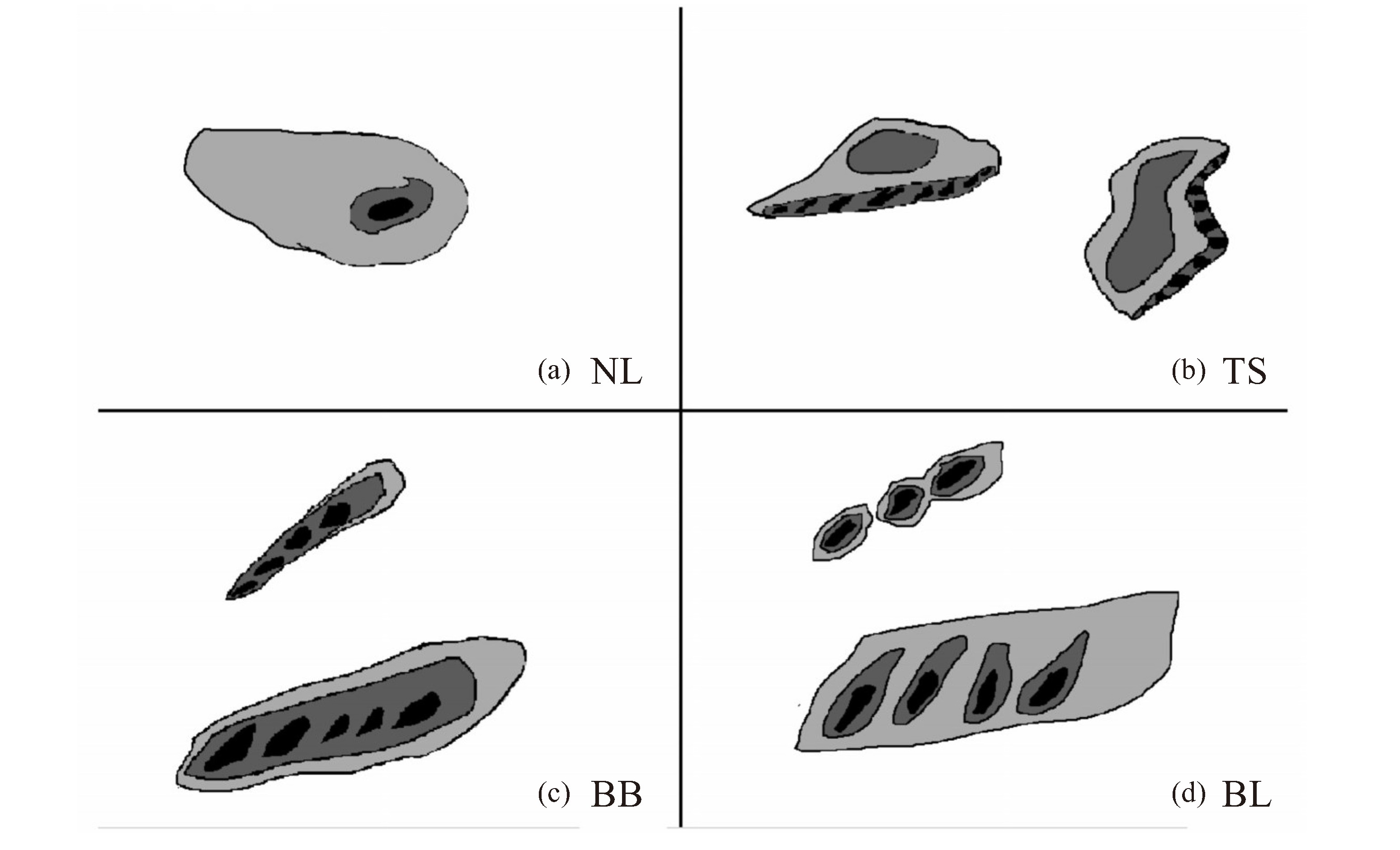

利用2013—2022年天气雷达、站点观测数据及ERA5再分析资料等,提炼出造成广东汕尾前汛期极端强降水的中尺度对流系统(MCS)组织形态的类型,并分析其与强降水的关系。结果表明:(1) 造成汕尾前汛期极端强降水的MCS可分为4类:尾随层状降水(TS)、准静止后向建立(BB)、断裂线状(BL)和非线状(NL),且存在不同类型MCS先后演变的情况。(2) BB和BL均移动缓慢,其中BB具有后向传播特征,BL为断裂的线状回波;TS则具有一定的移速,强对流回波带位于系统移动方向前方。(3) MCS多在5月中旬至6月上旬触发于广东惠州至海丰沿海,影响时间多始于夜间至清晨,下午至上半夜发展最旺盛,其中BB影响时间和成熟期最长。(4) 整体而言,各类型MCS影响期间导致的平均小时雨量大值区集中在海丰中部,其中BL导致的小时雨强大值区范围最广。另外BB有4次出现中尺度涡旋特征,且通常能导致最大的短时雨强。(5) 各类型MCS个例均为南支槽或弱波动东移影响,其中TS伴有切变线和锋面南压,BB和BL均出现在暖区暴雨过程中。

利用2013—2022年天气雷达、站点观测数据及ERA5再分析资料等,提炼出造成广东汕尾前汛期极端强降水的中尺度对流系统(MCS)组织形态的类型,并分析其与强降水的关系。结果表明:(1) 造成汕尾前汛期极端强降水的MCS可分为4类:尾随层状降水(TS)、准静止后向建立(BB)、断裂线状(BL)和非线状(NL),且存在不同类型MCS先后演变的情况。(2) BB和BL均移动缓慢,其中BB具有后向传播特征,BL为断裂的线状回波;TS则具有一定的移速,强对流回波带位于系统移动方向前方。(3) MCS多在5月中旬至6月上旬触发于广东惠州至海丰沿海,影响时间多始于夜间至清晨,下午至上半夜发展最旺盛,其中BB影响时间和成熟期最长。(4) 整体而言,各类型MCS影响期间导致的平均小时雨量大值区集中在海丰中部,其中BL导致的小时雨强大值区范围最广。另外BB有4次出现中尺度涡旋特征,且通常能导致最大的短时雨强。(5) 各类型MCS个例均为南支槽或弱波动东移影响,其中TS伴有切变线和锋面南压,BB和BL均出现在暖区暴雨过程中。

2025, 41(1): 99-111.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.008

摘要:

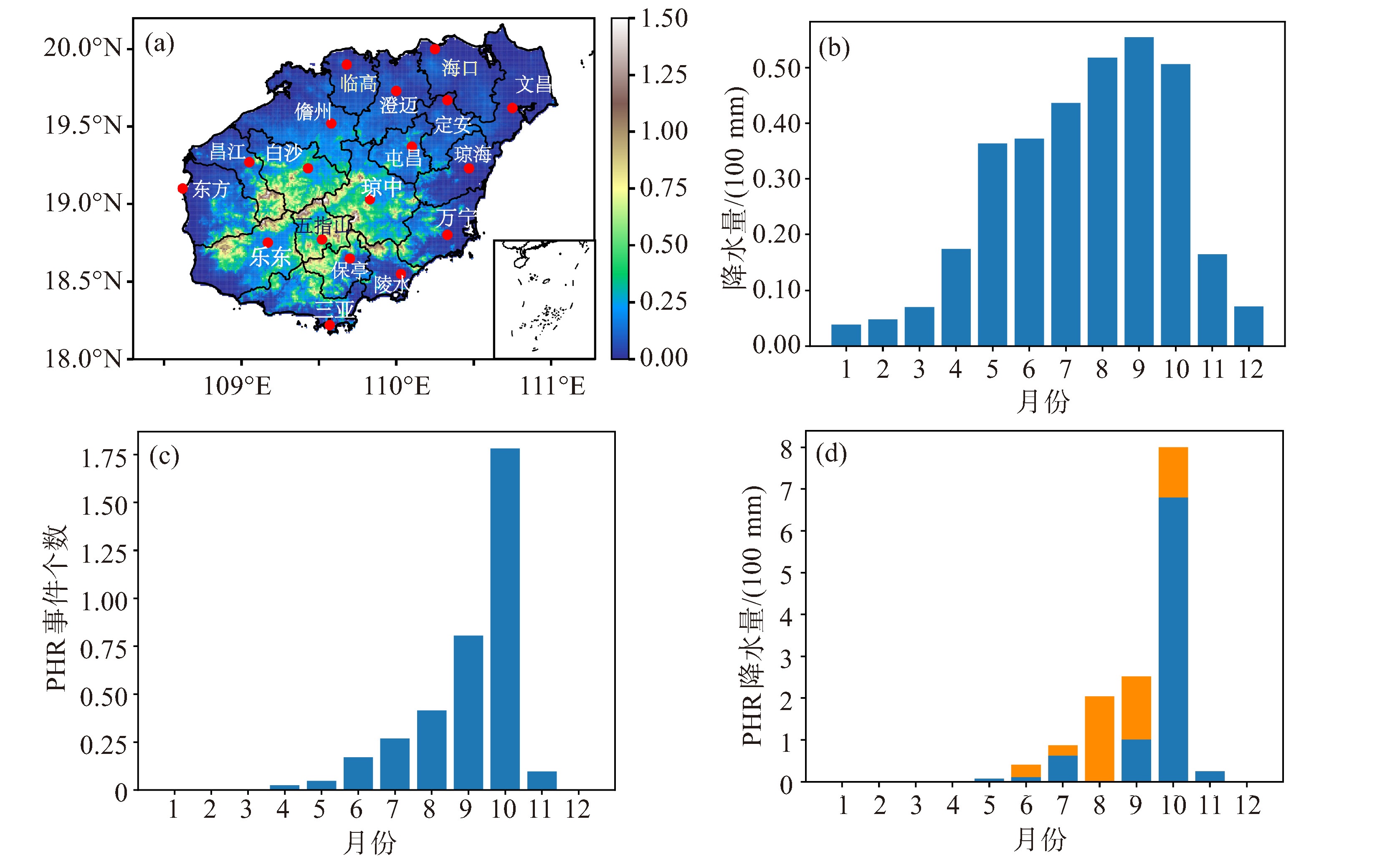

本文研究了1979—2019年热带季节内振荡(MJO)对海南岛持续性强降水(PHR)的影响。结果表明,海南岛PHR的降水量和发生频次均以10月最多,且受强MJO的明显调控。当MJO对流位于热带东印度洋-西太平洋(位相3~6)时,海南岛10月持续性强降水偏多;而MJO对流位于热带西印度洋和中太平洋一带(位相7、8、1和2)时,持续性强降水较少。热带东印度洋-西太平洋的MJO对流在海南岛上空引发MJO扰动东风异常,配合其北侧有东北风异常,南侧的南海中北部存在气旋环流异常,与海南岛秋季暴雨的典型环流模态一致,使得低频水汽通量辐合增强,加湿低层大气,有利于海南岛持续性强降水的发生和维持。热带西印度洋和中太平洋一带的MJO对流引发海南岛上空的反气旋环流异常,减弱水汽辐合,不利于低层大气增湿。海洋性大陆附近偏暖的海温以及赤道中东太平洋偏低的海温有助于热带东印度洋-西太平洋MJO对流生成和发展,使得海南岛PHR增强。

本文研究了1979—2019年热带季节内振荡(MJO)对海南岛持续性强降水(PHR)的影响。结果表明,海南岛PHR的降水量和发生频次均以10月最多,且受强MJO的明显调控。当MJO对流位于热带东印度洋-西太平洋(位相3~6)时,海南岛10月持续性强降水偏多;而MJO对流位于热带西印度洋和中太平洋一带(位相7、8、1和2)时,持续性强降水较少。热带东印度洋-西太平洋的MJO对流在海南岛上空引发MJO扰动东风异常,配合其北侧有东北风异常,南侧的南海中北部存在气旋环流异常,与海南岛秋季暴雨的典型环流模态一致,使得低频水汽通量辐合增强,加湿低层大气,有利于海南岛持续性强降水的发生和维持。热带西印度洋和中太平洋一带的MJO对流引发海南岛上空的反气旋环流异常,减弱水汽辐合,不利于低层大气增湿。海洋性大陆附近偏暖的海温以及赤道中东太平洋偏低的海温有助于热带东印度洋-西太平洋MJO对流生成和发展,使得海南岛PHR增强。

2025, 41(1): 112-124.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.012

摘要:

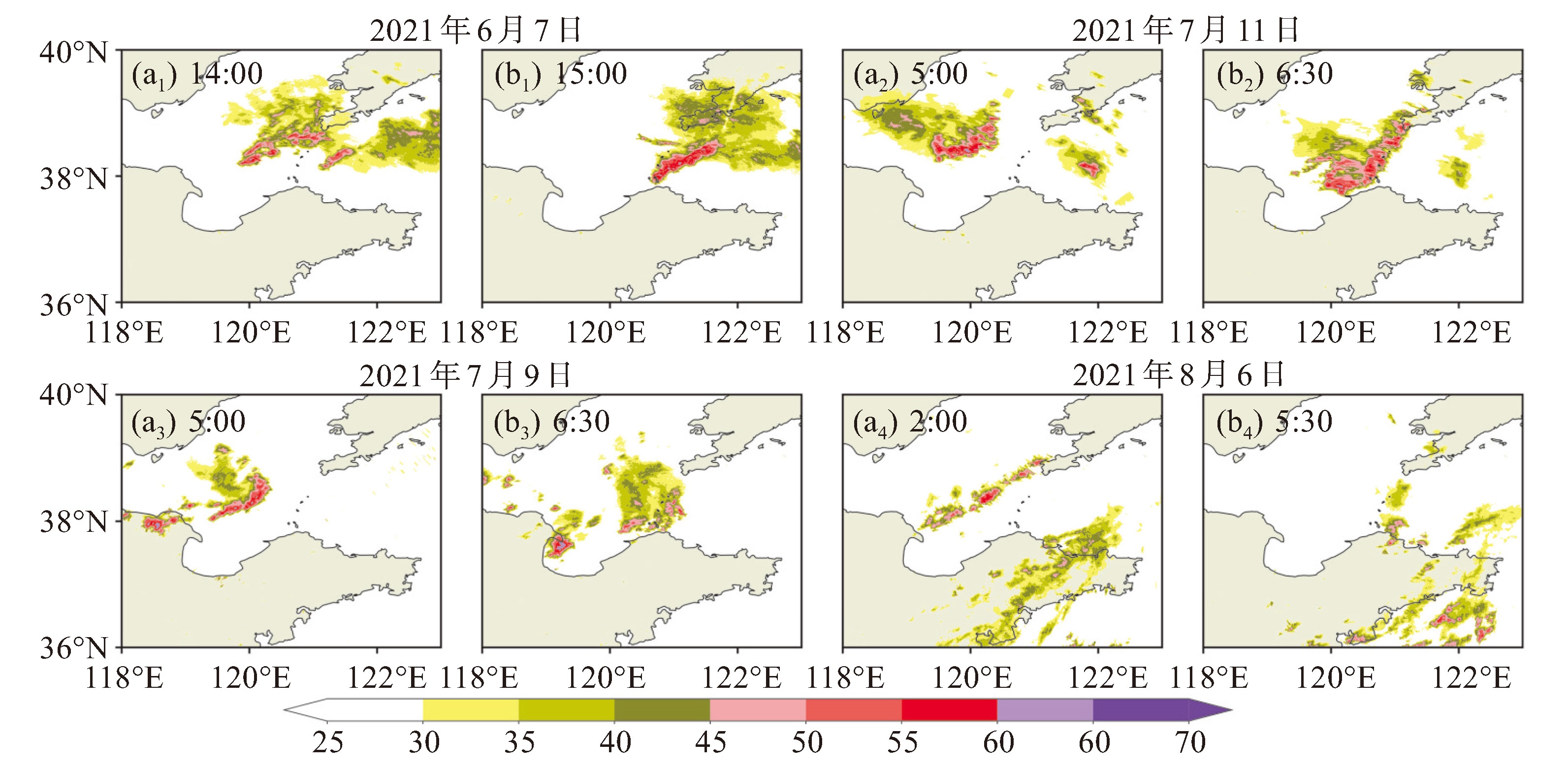

利用常规观测资料、雷达资料和ERA5再分析数据,结合2021年渤海海峡两类不同演变特征的强对流个例,分析了下垫面对线性风暴强度的影响。结果表明:增强、减弱过程均发生在弱天气尺度系统影响下,低层均伴有暖温脊,有利于位势不稳定层结的建立。夜间弱天气系统影响时,下垫面温度不均带来的热力环流和动力强迫起主要作用,白天海面温度差异引起的下垫面作用是次要的。一般情况下,夜间线性风暴东移至渤海海峡时,受渤海海峡冷水区上空的辐散气流影响减弱。当下垫面温度不均引起的近海层上升运动与环境辐合上下同位相叠加时,风暴增强。这种情况下,渤海海峡附近有暖水区上升、冷水区下沉的近海层相对浅薄的中尺度次级环流,环境辐合多有周围其他风暴的下沉出流与环境风辐合抬升形成。此外,环境偏东气流及0-1km较强垂直风切变有利于线性风暴移动方向上升运动的维持;海陆风与海岸线曲率也对沿海对流有影响。

利用常规观测资料、雷达资料和ERA5再分析数据,结合2021年渤海海峡两类不同演变特征的强对流个例,分析了下垫面对线性风暴强度的影响。结果表明:增强、减弱过程均发生在弱天气尺度系统影响下,低层均伴有暖温脊,有利于位势不稳定层结的建立。夜间弱天气系统影响时,下垫面温度不均带来的热力环流和动力强迫起主要作用,白天海面温度差异引起的下垫面作用是次要的。一般情况下,夜间线性风暴东移至渤海海峡时,受渤海海峡冷水区上空的辐散气流影响减弱。当下垫面温度不均引起的近海层上升运动与环境辐合上下同位相叠加时,风暴增强。这种情况下,渤海海峡附近有暖水区上升、冷水区下沉的近海层相对浅薄的中尺度次级环流,环境辐合多有周围其他风暴的下沉出流与环境风辐合抬升形成。此外,环境偏东气流及0-1km较强垂直风切变有利于线性风暴移动方向上升运动的维持;海陆风与海岸线曲率也对沿海对流有影响。

2025, 41(1): 125-135.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.009

摘要:

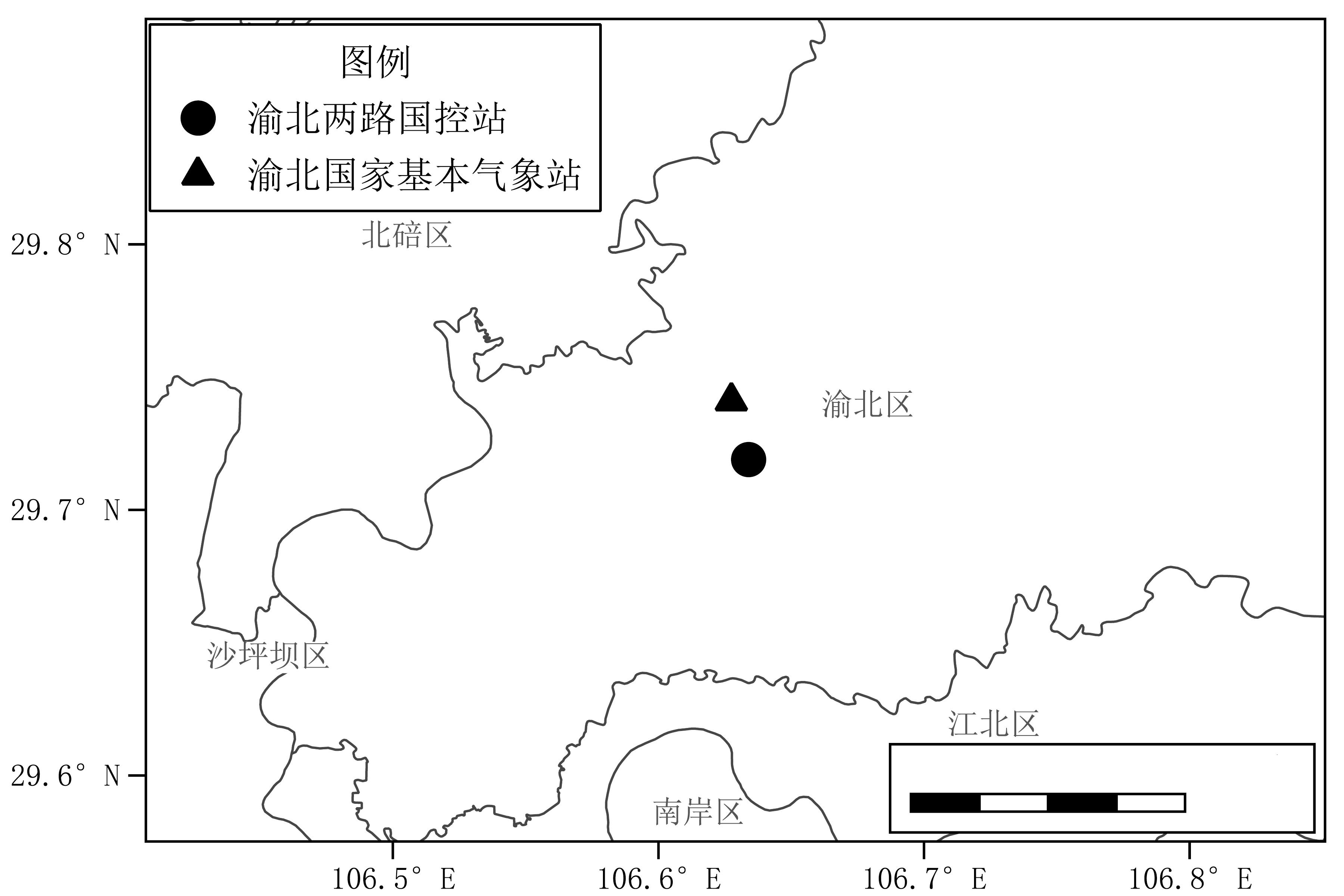

开展O3浓度预报是保障人民生命健康安全和有效治理大气污染的重要举措,本文利用O3浓度监测资料及地面气象资料,在时间序列预测的基础上融合XGBoost机器学习算法,提出一种O3浓度短期逐小时预报方法,并就数据处理、预测策略、预报模型构建及优化进行了探讨,结果表明:使用能够利用地面气象资料的直接多步预测策略构建的预报模型性能更优;在输入特征中加入周期化的时间特征能够有效提升预报模型性能;最后对该方法2020年8月—2021年4月O3浓度预报效果进行了检验,其1 h、24 h、48 h及72 h预报的RMSE分别为7.94、16.00、17.49、17.72 μg·m-3,对应的R2为0.94、0.74、0.69、0.68,预报效果良好。该方法可以为O3预警预报、大气污染治理提供区域精细化的技术支撑。

开展O3浓度预报是保障人民生命健康安全和有效治理大气污染的重要举措,本文利用O3浓度监测资料及地面气象资料,在时间序列预测的基础上融合XGBoost机器学习算法,提出一种O3浓度短期逐小时预报方法,并就数据处理、预测策略、预报模型构建及优化进行了探讨,结果表明:使用能够利用地面气象资料的直接多步预测策略构建的预报模型性能更优;在输入特征中加入周期化的时间特征能够有效提升预报模型性能;最后对该方法2020年8月—2021年4月O3浓度预报效果进行了检验,其1 h、24 h、48 h及72 h预报的RMSE分别为7.94、16.00、17.49、17.72 μg·m-3,对应的R2为0.94、0.74、0.69、0.68,预报效果良好。该方法可以为O3预警预报、大气污染治理提供区域精细化的技术支撑。

2025, 41(1): 136-146.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.010

摘要:

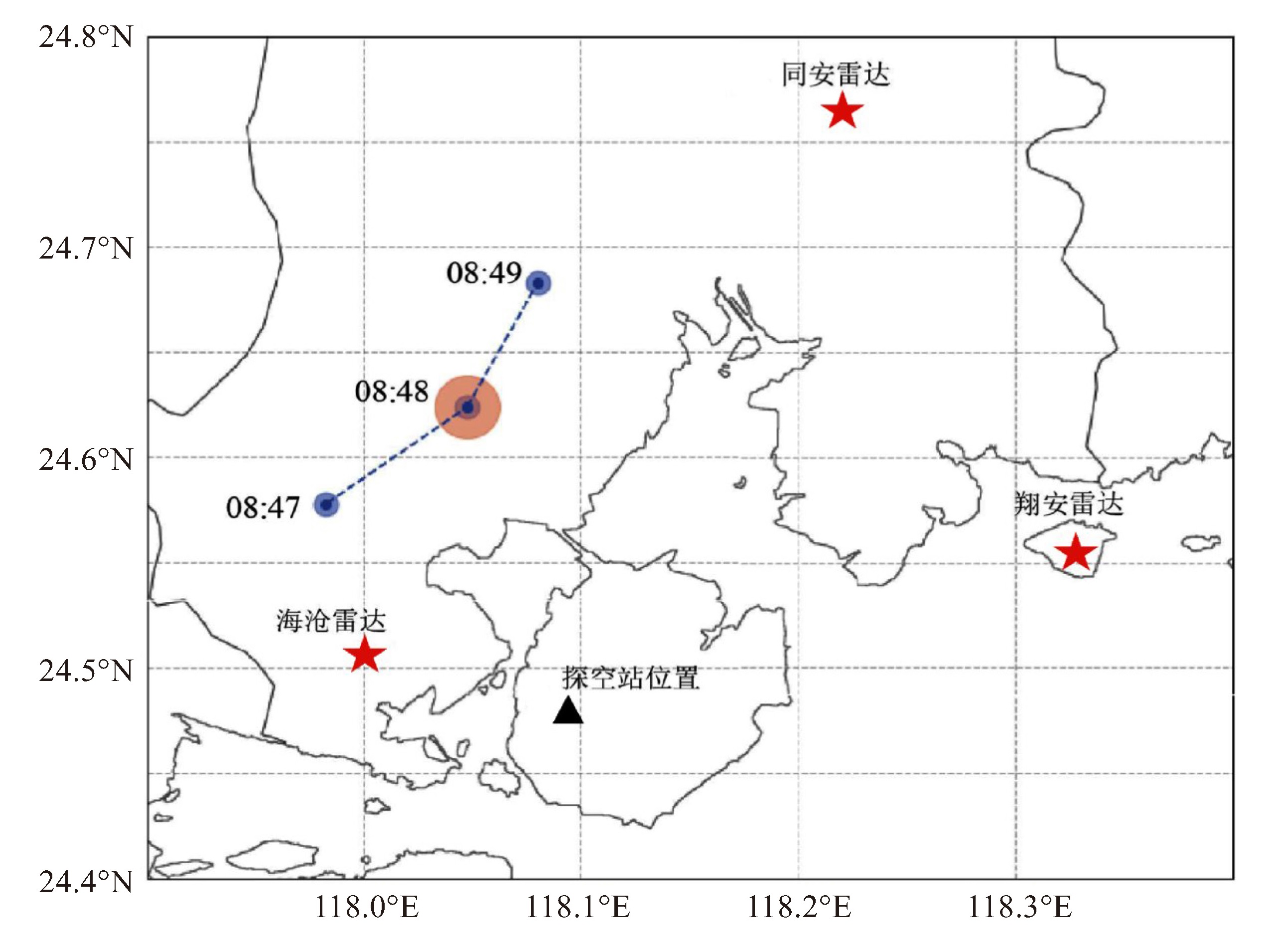

利用航空器颠簸报告、福建省厦门空中交通管理站通信导航监视数据、ERA5再分析资料和厦门市气象局布设的X波段双偏振相控阵天气雷达对2023年6月23日08:48(北京时,下同)发生在厦门管制区内2 700 m高度的一起严重颠簸事件进行分析。(1) 本次颠簸事件发生在急流区右侧的西南气流控制中,低层水汽充沛、风场辐合,中层弱冷中心侵入,配合200 hPa辐散,层结不稳定、对流潜在能量高,但垂直风切变小,在地面辐合抬升条件下,有利于出现以脉冲风暴为主的对流天气。颠簸区域位于垂直速度大值区边缘,周边水平和垂直方向上多散度对出现,低层为正涡度气旋式环流,中高层配合反气旋式环流,物理量场的垂直分布为对流天气的发展提供了有利条件。(2) 该航班穿越正在强烈发展的脉冲风暴是此次严重颠簸事件的直接原因。对流单体组合反射率较低,但云中风场有强烈的切变和旋转、空间尺度小,气流条件复杂。X波段相控阵天气雷达探测反演的垂直速度与航空器飞行数据有很好的对应关系,表明云中气流变化导致航空器遭遇严重颠簸。(3)ZDR大值区与强烈的上升气流有明显的对应关系,其后侧存在下沉扰动气流,KDP受粒子密度影响,雷达特征不明显,局部大值区与下沉气流相对应。(4) X波段相控阵雷达组网切变产品(CS、AS、RS)能够反映出小尺度对流单体气流的变化,较对流回波的发展有一定的预警提前量,若切变较强则对流云团后续将继续发展。

利用航空器颠簸报告、福建省厦门空中交通管理站通信导航监视数据、ERA5再分析资料和厦门市气象局布设的X波段双偏振相控阵天气雷达对2023年6月23日08:48(北京时,下同)发生在厦门管制区内2 700 m高度的一起严重颠簸事件进行分析。(1) 本次颠簸事件发生在急流区右侧的西南气流控制中,低层水汽充沛、风场辐合,中层弱冷中心侵入,配合200 hPa辐散,层结不稳定、对流潜在能量高,但垂直风切变小,在地面辐合抬升条件下,有利于出现以脉冲风暴为主的对流天气。颠簸区域位于垂直速度大值区边缘,周边水平和垂直方向上多散度对出现,低层为正涡度气旋式环流,中高层配合反气旋式环流,物理量场的垂直分布为对流天气的发展提供了有利条件。(2) 该航班穿越正在强烈发展的脉冲风暴是此次严重颠簸事件的直接原因。对流单体组合反射率较低,但云中风场有强烈的切变和旋转、空间尺度小,气流条件复杂。X波段相控阵天气雷达探测反演的垂直速度与航空器飞行数据有很好的对应关系,表明云中气流变化导致航空器遭遇严重颠簸。(3)ZDR大值区与强烈的上升气流有明显的对应关系,其后侧存在下沉扰动气流,KDP受粒子密度影响,雷达特征不明显,局部大值区与下沉气流相对应。(4) X波段相控阵雷达组网切变产品(CS、AS、RS)能够反映出小尺度对流单体气流的变化,较对流回波的发展有一定的预警提前量,若切变较强则对流云团后续将继续发展。

2025, 41(1): 147-156.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.011

摘要:

大尺度环境是影响热带气旋(TC)生成数目气候特征的背景,但目前基于两者统计关系建立的TC潜在生成指数(Genesis Potential Tndex,GPI)对西北太平洋TC生成频数年循环的精确刻画有待提高。TC生成的理论框架将TC生成数目表示为TC前期扰动(TC胚胎)数和扰动发展为TC的概率的乘积。基于这一理论框架,采用国际气候管理最佳路径档案的热带气旋最佳路径数据和欧洲中期预报中心提供的ERA-5再分析资料,探究大尺度环境对西北太平洋TC生成频数气候特征的影响。结果表明,基于该理论框架提出的大尺度环境参数化的TC胚胎数与其存活率的乘积能够精细刻画西北太平洋TC生成频数的年循环特征。在整个西北太平洋区域,存活率和TC胚胎数的乘积与TC生成频数序列的相关并不显著。将西北太平洋分为东部和西部两个区域,两者都有显著的相关,并发现中国南海及菲律宾群岛一带(西部)TC生成频数异常由TC胚胎数和存活率共同调制,垂直速度和熵亏是调控二者的主要环境因子。在西北太平洋东部的广阔洋面上,TC生成频数异常主要受TC胚胎数变化的影响,垂直速度和相对涡度控制了TC胚胎数的变化。

大尺度环境是影响热带气旋(TC)生成数目气候特征的背景,但目前基于两者统计关系建立的TC潜在生成指数(Genesis Potential Tndex,GPI)对西北太平洋TC生成频数年循环的精确刻画有待提高。TC生成的理论框架将TC生成数目表示为TC前期扰动(TC胚胎)数和扰动发展为TC的概率的乘积。基于这一理论框架,采用国际气候管理最佳路径档案的热带气旋最佳路径数据和欧洲中期预报中心提供的ERA-5再分析资料,探究大尺度环境对西北太平洋TC生成频数气候特征的影响。结果表明,基于该理论框架提出的大尺度环境参数化的TC胚胎数与其存活率的乘积能够精细刻画西北太平洋TC生成频数的年循环特征。在整个西北太平洋区域,存活率和TC胚胎数的乘积与TC生成频数序列的相关并不显著。将西北太平洋分为东部和西部两个区域,两者都有显著的相关,并发现中国南海及菲律宾群岛一带(西部)TC生成频数异常由TC胚胎数和存活率共同调制,垂直速度和熵亏是调控二者的主要环境因子。在西北太平洋东部的广阔洋面上,TC生成频数异常主要受TC胚胎数变化的影响,垂直速度和相对涡度控制了TC胚胎数的变化。

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号