2025年 第41卷 第3期

2025, 41(3): 297-309.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.026

摘要:

为科学认识和评价气候容量,提出了一种新的气候容量定量评价方法,能够克服内梅罗指数法和偏离平均值法在气候容量评价中指标极大值贡献过大、等权重、偏离量极限值无定义等缺点,又能实现不同地区气候容量的统一评价。该方法利用正态分布的3σ准则确定气候指标临界值,定义了气候指标偏离量,构建气候指标偏离量标准化模型;采用熵权法确定气候容量指标权重,进而构建气候容量模型;对服从正态分布的气候容量,采用距离期望一个标准差分位法将其划分为差、一般、优3个等级进行评价。经验证,该方法具有计算量少、使用简单、便于理解、结果符合实际等优点,可为气候承载力评价提供新的思路和参考。

为科学认识和评价气候容量,提出了一种新的气候容量定量评价方法,能够克服内梅罗指数法和偏离平均值法在气候容量评价中指标极大值贡献过大、等权重、偏离量极限值无定义等缺点,又能实现不同地区气候容量的统一评价。该方法利用正态分布的3σ准则确定气候指标临界值,定义了气候指标偏离量,构建气候指标偏离量标准化模型;采用熵权法确定气候容量指标权重,进而构建气候容量模型;对服从正态分布的气候容量,采用距离期望一个标准差分位法将其划分为差、一般、优3个等级进行评价。经验证,该方法具有计算量少、使用简单、便于理解、结果符合实际等优点,可为气候承载力评价提供新的思路和参考。

2025, 41(3): 310-321.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.027

摘要:

利用ERA5再分析资料、多波段雷达、闪电定位以及风廓线雷达等多源资料,分析了2022年6月24日浙江梅雨期飑线的演变特征和极端大风影响因子,结果表明:飑线初始对流移入浙江形成线状对流,线状对流合并成飑线,后向传播、出流边界与环境辐合中心叠加等因素导致飑线迅速发展进入成熟阶段。飑线内云闪占比最高,大风主要出现在云闪高频区,飑线成熟阶段云闪分布在1.5~8.0 km之间。大风发生前,水平极化反射率因子(Horizontal Polarization Radar Reflectivity,ZH)核心、差分反射率(Differential Reflectivity,ZDR)和差分相移率(Specific Propagation Phase Shift,KDP)柱向上发展,当ZH、ZDR质心迅速下降,极端大风发生。飑线大风发生在梅雨期东北冷涡维持的形势下,中层干冷空气侵入和低层高能高湿是有利的环境场。动量下传、冷池密度流和地形“狭管效应”也有利于近地面风力增强。

利用ERA5再分析资料、多波段雷达、闪电定位以及风廓线雷达等多源资料,分析了2022年6月24日浙江梅雨期飑线的演变特征和极端大风影响因子,结果表明:飑线初始对流移入浙江形成线状对流,线状对流合并成飑线,后向传播、出流边界与环境辐合中心叠加等因素导致飑线迅速发展进入成熟阶段。飑线内云闪占比最高,大风主要出现在云闪高频区,飑线成熟阶段云闪分布在1.5~8.0 km之间。大风发生前,水平极化反射率因子(Horizontal Polarization Radar Reflectivity,ZH)核心、差分反射率(Differential Reflectivity,ZDR)和差分相移率(Specific Propagation Phase Shift,KDP)柱向上发展,当ZH、ZDR质心迅速下降,极端大风发生。飑线大风发生在梅雨期东北冷涡维持的形势下,中层干冷空气侵入和低层高能高湿是有利的环境场。动量下传、冷池密度流和地形“狭管效应”也有利于近地面风力增强。

2025, 41(3): 322-335.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.029

摘要:

2022年6月30日下午,佛山市南海区遭受EF0级龙卷风袭击,本研究基于邻近此地区三部不同体制的X波段雷达和两部S波段双极化雷达、地面气象站和大气再分析数据等资料,系统研究了该龙卷风暴的多波段、多体制雷达观测特征及关键生成环境。由于五部雷达均未识别到中层中气旋特征,表明该个例为非中气旋龙卷风。通过多波段雷达观测对比发现,S波段雷达对这一短时龙卷风的探测能力极其有限,未能识别龙卷涡旋特征(TVS),而X波段雷达凭借更高的低空探测覆盖率和径向空间分辨率,对此类弱龙卷风暴精细结构的捕捉具有显著优势。与X波段多体制雷达对比发现,X波段机械雷达因其更高的发射功率和更窄波束宽度,可以探测到更加清晰的TVS和“弱回波眼区”等关键结构;而具有快速扫描优势的X波段相控阵雷达,受限于较小的发射功率和相对较宽的波束宽度,对弱龙卷风涡旋特征的探测相对不足。进一步研究发现,本次龙卷母体对流风暴位于热带气旋“暹芭”外围环流与西风带系统相互作用的过渡区内。雷达低层径向风和地面风场观测表明,该龙卷风暴由边界层内辐合切变线动力强迫抬升而激发,形成于辐合线上直径约4~6 km的微气旋内,因此本次非中气旋龙卷风可能是由近地面微气旋受低层垂直上升气流拉伸增强所致。

2022年6月30日下午,佛山市南海区遭受EF0级龙卷风袭击,本研究基于邻近此地区三部不同体制的X波段雷达和两部S波段双极化雷达、地面气象站和大气再分析数据等资料,系统研究了该龙卷风暴的多波段、多体制雷达观测特征及关键生成环境。由于五部雷达均未识别到中层中气旋特征,表明该个例为非中气旋龙卷风。通过多波段雷达观测对比发现,S波段雷达对这一短时龙卷风的探测能力极其有限,未能识别龙卷涡旋特征(TVS),而X波段雷达凭借更高的低空探测覆盖率和径向空间分辨率,对此类弱龙卷风暴精细结构的捕捉具有显著优势。与X波段多体制雷达对比发现,X波段机械雷达因其更高的发射功率和更窄波束宽度,可以探测到更加清晰的TVS和“弱回波眼区”等关键结构;而具有快速扫描优势的X波段相控阵雷达,受限于较小的发射功率和相对较宽的波束宽度,对弱龙卷风涡旋特征的探测相对不足。进一步研究发现,本次龙卷母体对流风暴位于热带气旋“暹芭”外围环流与西风带系统相互作用的过渡区内。雷达低层径向风和地面风场观测表明,该龙卷风暴由边界层内辐合切变线动力强迫抬升而激发,形成于辐合线上直径约4~6 km的微气旋内,因此本次非中气旋龙卷风可能是由近地面微气旋受低层垂直上升气流拉伸增强所致。

2025, 41(3): 336-346.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.030

摘要:

利用上海南汇WSR-88D和江苏南通CINRAD-SAD型S波段型双偏振雷达资料、雷达协同观测试验中的向化X波段双偏振雷达(CINRAD-XAD)连续垂直观测资料、ERA5再分析资料和常规观测资料,对2023年6月10日的南通龙卷过程进行深入分析。结果表明:(1)此次龙卷过程发生在东北冷涡南落的背景下,整体呈高空前倾槽的配置,为一次较典型的高空冷平流强迫型风雹天气,且此过程前期有能量累积,环境场指数利于龙卷发生;(2)该龙卷过程时段内,南汇及南通雷达0.5 °仰角平面位置扫描(Plan Position Indicator, PPI)显示有较典型的钩状回波、中气旋、差分反射率(ZDR)弧、龙卷碎片特征(Tornadic Debris Signature, TDS)等龙卷特征因子,配合区域自动站风场可见较明显的前侧下沉气流(Forward Flank Downdraft, FFD)和后侧下沉气流(Rear Flank Downdraft, RFD)阵风锋;(3)向化X波段双偏振雷达针对龙卷母体进行了长达20 min的连续距离高度扫描(Range Height Indicator, RHI)观测,精细地刻画了ZDR柱、风暴顶辐散以及降雹区等特征,并捕捉到龙卷多次触地的过程;(4)结合S波段和X波段雷达的精细化观测数据和环境场特征凝练了此类西风带龙卷形成的垂直和水平概念模型及其对应的双偏振雷达特征,解释了此类西风带龙卷的形成机理。

利用上海南汇WSR-88D和江苏南通CINRAD-SAD型S波段型双偏振雷达资料、雷达协同观测试验中的向化X波段双偏振雷达(CINRAD-XAD)连续垂直观测资料、ERA5再分析资料和常规观测资料,对2023年6月10日的南通龙卷过程进行深入分析。结果表明:(1)此次龙卷过程发生在东北冷涡南落的背景下,整体呈高空前倾槽的配置,为一次较典型的高空冷平流强迫型风雹天气,且此过程前期有能量累积,环境场指数利于龙卷发生;(2)该龙卷过程时段内,南汇及南通雷达0.5 °仰角平面位置扫描(Plan Position Indicator, PPI)显示有较典型的钩状回波、中气旋、差分反射率(ZDR)弧、龙卷碎片特征(Tornadic Debris Signature, TDS)等龙卷特征因子,配合区域自动站风场可见较明显的前侧下沉气流(Forward Flank Downdraft, FFD)和后侧下沉气流(Rear Flank Downdraft, RFD)阵风锋;(3)向化X波段双偏振雷达针对龙卷母体进行了长达20 min的连续距离高度扫描(Range Height Indicator, RHI)观测,精细地刻画了ZDR柱、风暴顶辐散以及降雹区等特征,并捕捉到龙卷多次触地的过程;(4)结合S波段和X波段雷达的精细化观测数据和环境场特征凝练了此类西风带龙卷形成的垂直和水平概念模型及其对应的双偏振雷达特征,解释了此类西风带龙卷的形成机理。

2025, 41(3): 347-358.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.031

摘要:

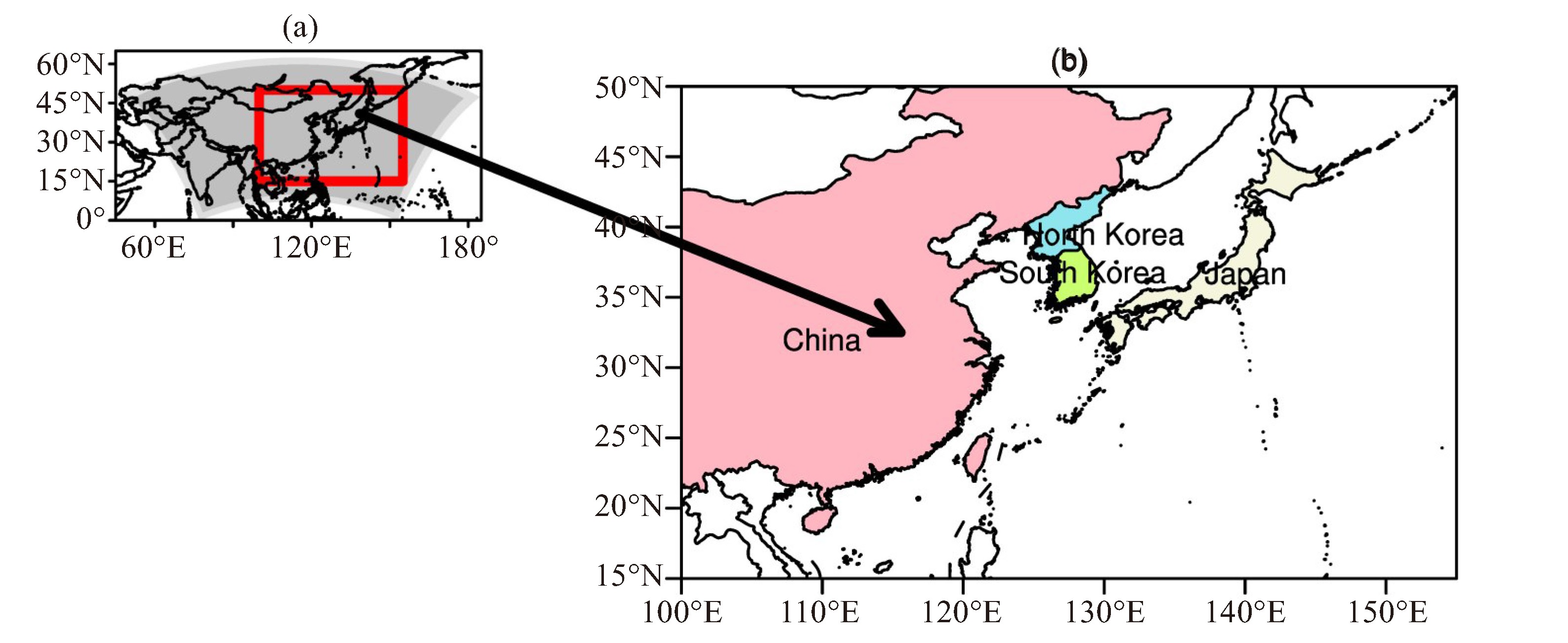

生成于西北太平洋的热带气旋(TC)每年严重影响我国及东亚各国沿海地区,合理预估不同全球温升水平下影响东亚的西北太平洋TC活动变化,可为东亚各国沿海地区有效适应气候变化和防灾减灾提供科学参考。本文基于4个CMIP5全球气候模式(EC-EARTH、HadGEM2-ES、MPI-ESM-MR和NorESM1-M)驱动RegCM4区域气候模式得到的高分辨率气候变化模拟集合结果(水平分辨率为25 km),预估了1.5 ℃、2 ℃、3 ℃和4 ℃全球温升水平下,影响东亚的西北太平洋TC活动在中和高(RCP4.5和RCP8.5)排放情景下的变化。结果表明,随着全球温升水平的提高,TC生成频率增加的范围逐渐扩大;TC路径频率增加的范围也逐渐扩展,且呈向极和向东方向偏移的趋势。与当代相比,未来4个全球温升水平下4月和6—9月的月平均TC数量都将增多,其中3 ℃ (4 ℃)温升水平下分别在6月、8月和9月(4月和7月)TC数量增加最多,增加值分别为0.79、0.92和1.25 (0.44和1.35)。从持续时间、TC等级和最小海平面气压三个描述TC强度特征的要素来看,在当代和未来不同全球温升水平下三个要素分布均相同,且较强的TC强度等级(等级为台风或强台风/最小海平面气压 < 980 hPa)中,最高温升水平(4 ℃)下TC数量较多,数值在1.48以上。相比当代,在3 ℃ (2 ℃)温升水平下登陆中国(日本)的TC数量增加最多,增加值为0.98 (0.75),登陆韩国和朝鲜的TC数量变化不大。

生成于西北太平洋的热带气旋(TC)每年严重影响我国及东亚各国沿海地区,合理预估不同全球温升水平下影响东亚的西北太平洋TC活动变化,可为东亚各国沿海地区有效适应气候变化和防灾减灾提供科学参考。本文基于4个CMIP5全球气候模式(EC-EARTH、HadGEM2-ES、MPI-ESM-MR和NorESM1-M)驱动RegCM4区域气候模式得到的高分辨率气候变化模拟集合结果(水平分辨率为25 km),预估了1.5 ℃、2 ℃、3 ℃和4 ℃全球温升水平下,影响东亚的西北太平洋TC活动在中和高(RCP4.5和RCP8.5)排放情景下的变化。结果表明,随着全球温升水平的提高,TC生成频率增加的范围逐渐扩大;TC路径频率增加的范围也逐渐扩展,且呈向极和向东方向偏移的趋势。与当代相比,未来4个全球温升水平下4月和6—9月的月平均TC数量都将增多,其中3 ℃ (4 ℃)温升水平下分别在6月、8月和9月(4月和7月)TC数量增加最多,增加值分别为0.79、0.92和1.25 (0.44和1.35)。从持续时间、TC等级和最小海平面气压三个描述TC强度特征的要素来看,在当代和未来不同全球温升水平下三个要素分布均相同,且较强的TC强度等级(等级为台风或强台风/最小海平面气压 < 980 hPa)中,最高温升水平(4 ℃)下TC数量较多,数值在1.48以上。相比当代,在3 ℃ (2 ℃)温升水平下登陆中国(日本)的TC数量增加最多,增加值为0.98 (0.75),登陆韩国和朝鲜的TC数量变化不大。

2025, 41(3): 359-372.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.032

摘要:

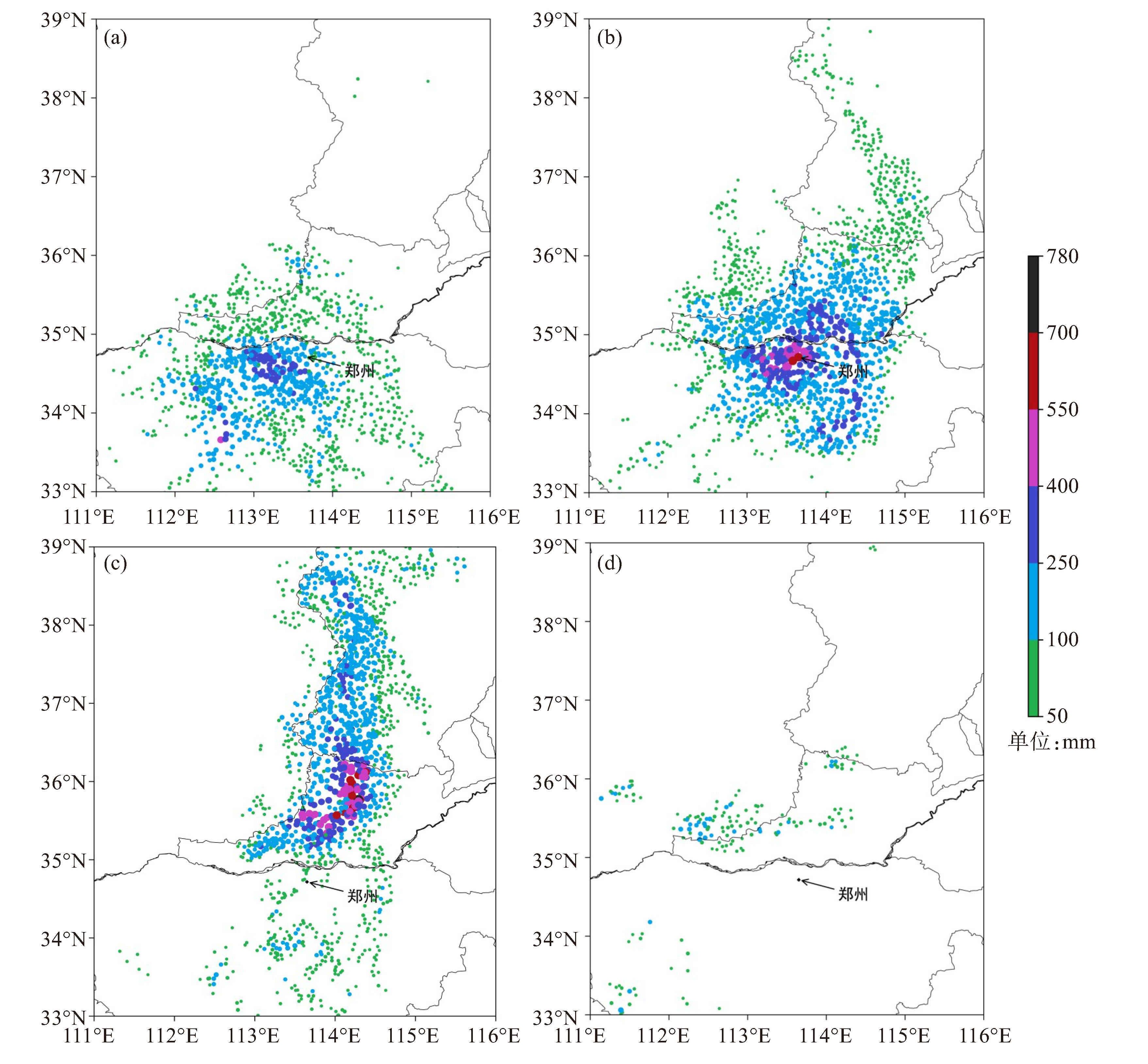

利用2018—2024年夏季中国区国家站和区域自动站分钟及小时降水资料,分析了“21·7”河南极端降水分钟及小时雨量特征和郑州极端小时雨量的极端性。结果发现:河南强降水期间,超过80 mm的小时雨量主要出现在河南中部和北部地区,7月19日郑州以西地区和21日河北西南部地区小时雨量较小。14 mm以上的5 min雨量也主要位于河南中部和北部地区。5 min雨量频数分布显示,当小时雨量增强时,5 min雨量总体上存在增强趋势。对于超过20 mm的强5 min雨量,随着小时雨量的增大,强5 min雨量未出现增大的趋势,主要体现在1 h内超过20 mm的5 min雨量次数的增多。进一步对7年夏季中国区强小时降水事件(小时雨量大于等于50 mm)分钟雨量进行统计,结果表明郑州极端小时雨量的5 min和1 min降水强度为异常事件,但不是极端异常事件,而强分钟降水在1 h内的累计时间达极端异常,表明郑州极端小时雨量主要是强分钟降水长时间作用的结果,分钟降水强度的影响次之。雷达回波演变表明,向东北方向移动的多单体风暴影响郑州站后向北移动停滞,进而转向并向东偏南方向缓慢移动,转向后风暴强度增强并发展为弓状。在风暴强度增强、移向改变、移动缓慢的共同影响下,导致强分钟降水持续较长时间。因此,强分钟降水的长时间作用可能与多单体对流风暴在郑州向北移动停滞、转向和加强有关。

利用2018—2024年夏季中国区国家站和区域自动站分钟及小时降水资料,分析了“21·7”河南极端降水分钟及小时雨量特征和郑州极端小时雨量的极端性。结果发现:河南强降水期间,超过80 mm的小时雨量主要出现在河南中部和北部地区,7月19日郑州以西地区和21日河北西南部地区小时雨量较小。14 mm以上的5 min雨量也主要位于河南中部和北部地区。5 min雨量频数分布显示,当小时雨量增强时,5 min雨量总体上存在增强趋势。对于超过20 mm的强5 min雨量,随着小时雨量的增大,强5 min雨量未出现增大的趋势,主要体现在1 h内超过20 mm的5 min雨量次数的增多。进一步对7年夏季中国区强小时降水事件(小时雨量大于等于50 mm)分钟雨量进行统计,结果表明郑州极端小时雨量的5 min和1 min降水强度为异常事件,但不是极端异常事件,而强分钟降水在1 h内的累计时间达极端异常,表明郑州极端小时雨量主要是强分钟降水长时间作用的结果,分钟降水强度的影响次之。雷达回波演变表明,向东北方向移动的多单体风暴影响郑州站后向北移动停滞,进而转向并向东偏南方向缓慢移动,转向后风暴强度增强并发展为弓状。在风暴强度增强、移向改变、移动缓慢的共同影响下,导致强分钟降水持续较长时间。因此,强分钟降水的长时间作用可能与多单体对流风暴在郑州向北移动停滞、转向和加强有关。

2025, 41(3): 373-387.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.033

摘要:

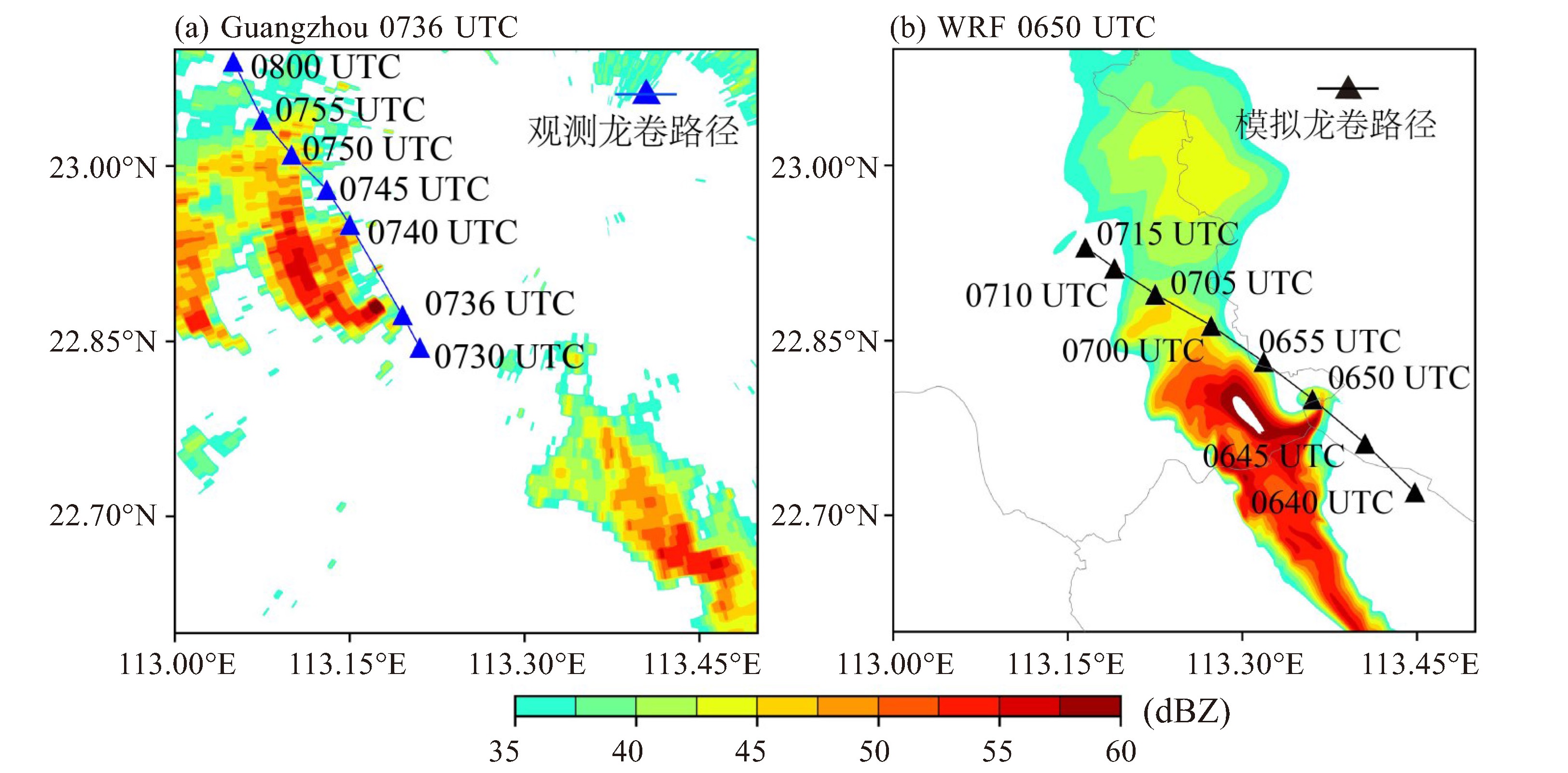

采用非静力中尺度数值模式WRF V3.6.1模拟1522号“彩虹”台风外围广东佛山EF3级强龙卷天气过程。基于模式模拟资料分析了强龙卷发生的近风暴环境条件、龙卷母体风暴超级单体和类龙卷涡旋(Tornado-Like Vortex, TLV)的演变特征。结果表明:近风暴环境CAPE揭示出有利于龙卷风暴发生发展的热力不稳定条件,TLV附近CAPE达1 000~1 500 J·kg-1,近风暴环境0~3 km和0~1 km垂直风切变大值区与TLV系统位置呈很好的对应关系,在TLV发展期和强盛期,0~3 km垂直风切变分别达15×10-3 s-1和20×10-3 s-1以上,0~1 km垂直风切变分别达25×10-3 s-1和30×10-3 s-1以上;模拟的100 m、500 m和1 500 m高度的雷达回波能较好揭示龙卷超级单体风暴钩状回波形成、发展和消散的演变特征;成熟期的龙卷风暴内部,前侧下沉气流(FFD)和后侧下沉气流(RFD)加强,有利于风暴内部上升气流的增强,前侧阵风锋(FFGF)和后侧阵风锋(RFGF)形成锢囚结构,加强低层环流,促进近地面气旋式环流和TLV的发展加强,TLV系统中心位于上升气流与RFD之间、靠近上升气流一侧。龙卷发生之前伴随着低层中气旋的明显增强及中层中气旋的发展,低层强中气旋与龙卷生成相对应。

采用非静力中尺度数值模式WRF V3.6.1模拟1522号“彩虹”台风外围广东佛山EF3级强龙卷天气过程。基于模式模拟资料分析了强龙卷发生的近风暴环境条件、龙卷母体风暴超级单体和类龙卷涡旋(Tornado-Like Vortex, TLV)的演变特征。结果表明:近风暴环境CAPE揭示出有利于龙卷风暴发生发展的热力不稳定条件,TLV附近CAPE达1 000~1 500 J·kg-1,近风暴环境0~3 km和0~1 km垂直风切变大值区与TLV系统位置呈很好的对应关系,在TLV发展期和强盛期,0~3 km垂直风切变分别达15×10-3 s-1和20×10-3 s-1以上,0~1 km垂直风切变分别达25×10-3 s-1和30×10-3 s-1以上;模拟的100 m、500 m和1 500 m高度的雷达回波能较好揭示龙卷超级单体风暴钩状回波形成、发展和消散的演变特征;成熟期的龙卷风暴内部,前侧下沉气流(FFD)和后侧下沉气流(RFD)加强,有利于风暴内部上升气流的增强,前侧阵风锋(FFGF)和后侧阵风锋(RFGF)形成锢囚结构,加强低层环流,促进近地面气旋式环流和TLV的发展加强,TLV系统中心位于上升气流与RFD之间、靠近上升气流一侧。龙卷发生之前伴随着低层中气旋的明显增强及中层中气旋的发展,低层强中气旋与龙卷生成相对应。

2025, 41(3): 388-399.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.034

摘要:

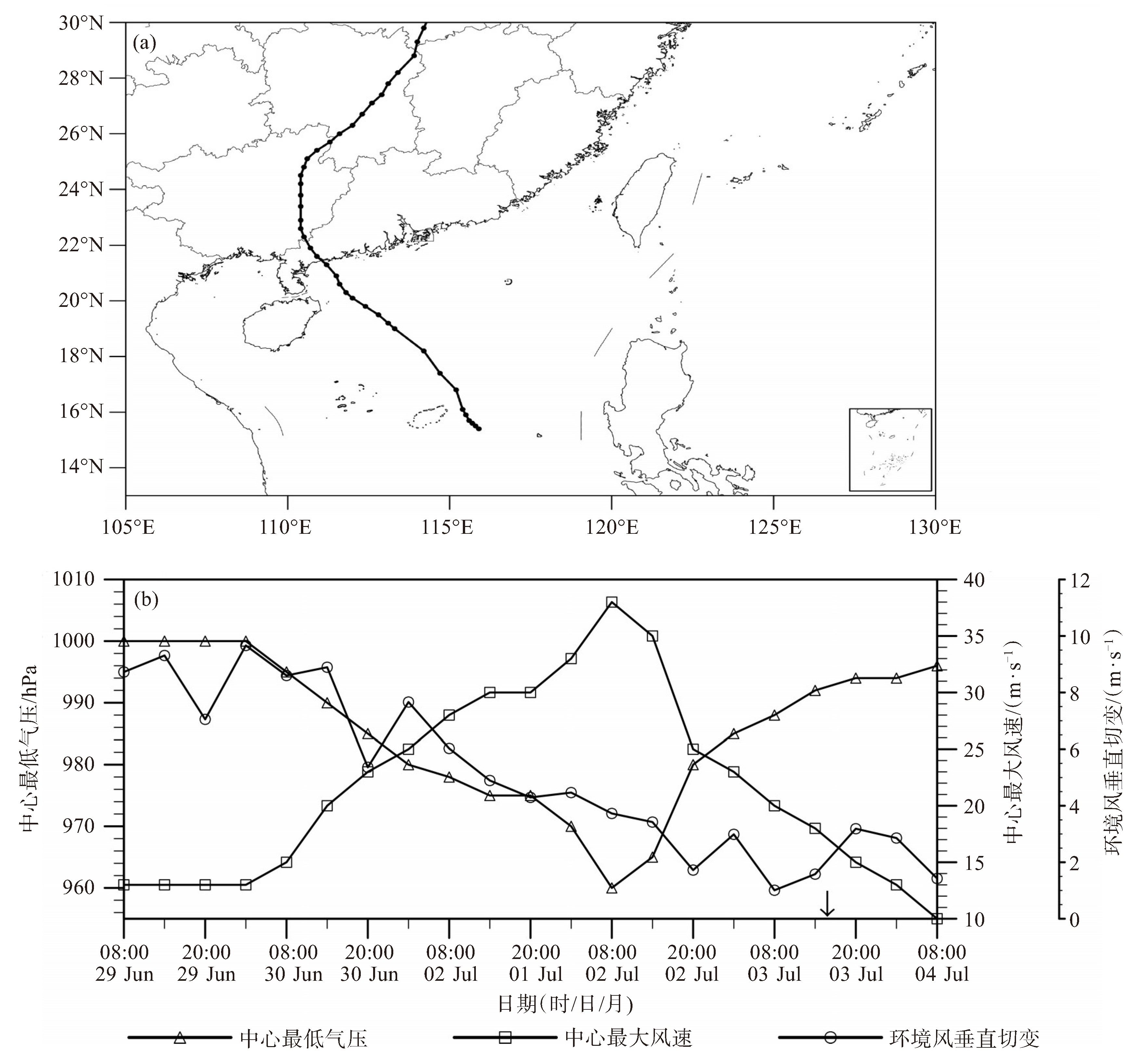

基于中国气象局热带气旋最佳路径数据集、地面自动站雨量数据和ERA5再分析资料,分析了2203号台风“暹芭”给华南造成大范围持续性强降水的成因。结果表明:(1)“暹芭”与2022年最强盛的西南季风长时间联结,在与季风相互作用的过程中获得了持续不断的水汽和不稳定能量供应。(2)异常加强的高层出流叠加在异常加强的低空的西南急流之上,形成强烈的耦合和抽吸作用,造成低层强烈的辐合和上升运动。(3)低空西南急流穿越大陆暖气团获得增温,向广东输送强暖平流;强烈的上升运动将低层的对流不稳定向上层输送,导致对流不稳定层增厚,同时假相当位温平流随高度减弱也使得局地对流不稳定性增强,二者共同导致了广东地区大气不稳定层结长时间维持。(4)“暹芭”登陆后,低层气流受山脉引导和阻挡而迅速辐合抬升,产生的次级环流有利于局地涡度增长和暴雨发生。另外,较小的环境风垂直切变使得“暹芭”登陆后高层暖心结构仍不消失,使高空形成辐散流场,也有利于强降水发生。

基于中国气象局热带气旋最佳路径数据集、地面自动站雨量数据和ERA5再分析资料,分析了2203号台风“暹芭”给华南造成大范围持续性强降水的成因。结果表明:(1)“暹芭”与2022年最强盛的西南季风长时间联结,在与季风相互作用的过程中获得了持续不断的水汽和不稳定能量供应。(2)异常加强的高层出流叠加在异常加强的低空的西南急流之上,形成强烈的耦合和抽吸作用,造成低层强烈的辐合和上升运动。(3)低空西南急流穿越大陆暖气团获得增温,向广东输送强暖平流;强烈的上升运动将低层的对流不稳定向上层输送,导致对流不稳定层增厚,同时假相当位温平流随高度减弱也使得局地对流不稳定性增强,二者共同导致了广东地区大气不稳定层结长时间维持。(4)“暹芭”登陆后,低层气流受山脉引导和阻挡而迅速辐合抬升,产生的次级环流有利于局地涡度增长和暴雨发生。另外,较小的环境风垂直切变使得“暹芭”登陆后高层暖心结构仍不消失,使高空形成辐散流场,也有利于强降水发生。

2025, 41(3): 400-412.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.035

摘要:

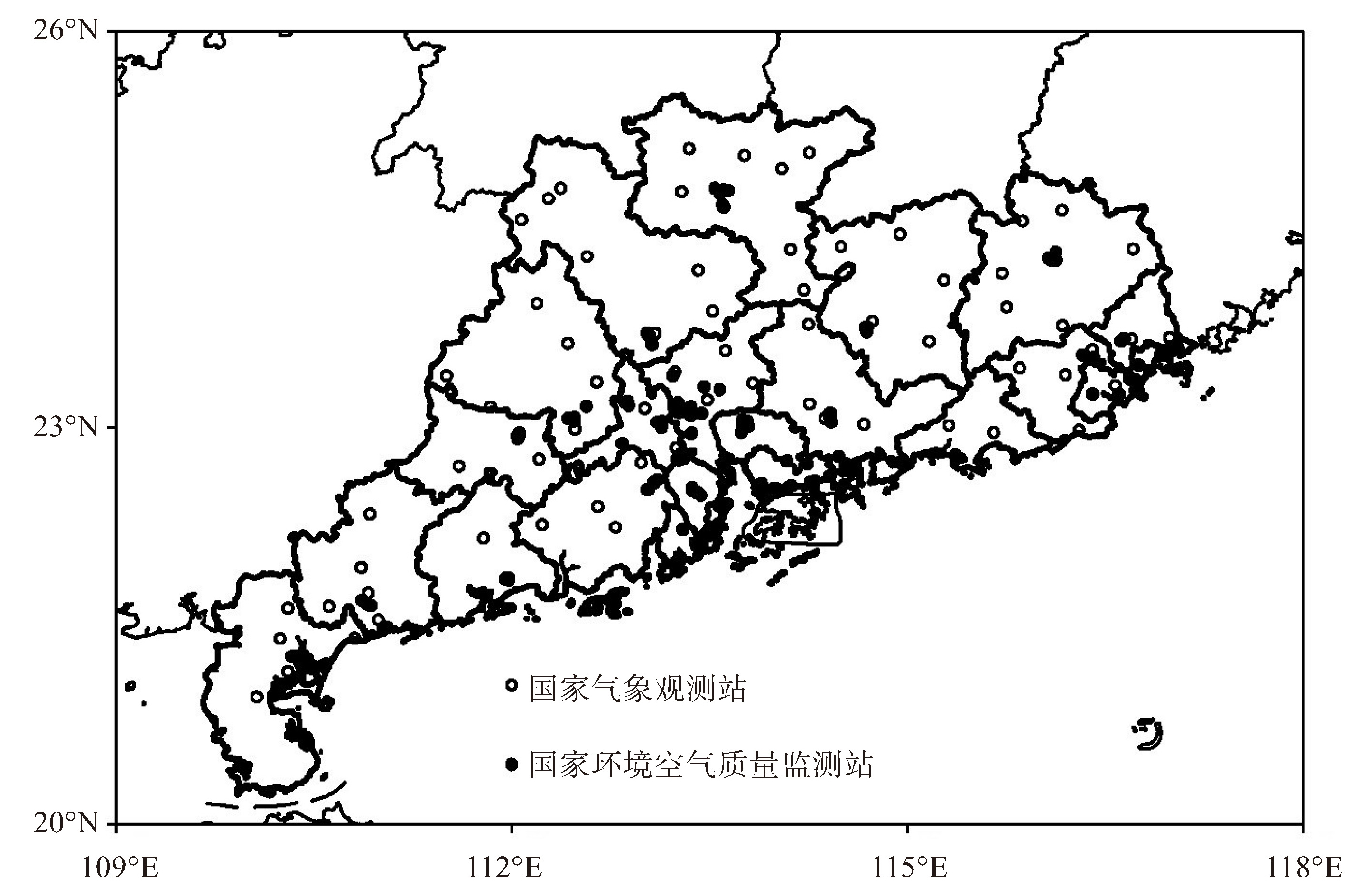

利用2018—2020年广东省空气质量和气象要素监测数据、再分析资料、CMA模式预报资料和客观天气分型方法,开展不同天气型下华南区域大气成分数值模式系统(GRACEs)臭氧预报性能评估及其误差来源分析。结果表明:(1)GRACEs模式对O3_8h浓度趋势预报较好,但对O3_8h及其前体物NO2浓度预报值总体偏低,其中NO2浓度预报偏差更显著。(2)在台风外围+冷高压脊(TPR)和弱冷高压脊(HR)天气型下,臭氧平均浓度和臭氧污染城次概率最高,且模式对此类型天气下O3_8h浓度的预报能力亦最差。NO2预报偏差是导致O3_8h浓度预报偏差的重要原因,而CMA模式对边界层气象要素预报值的偏差可进一步导致O3_8h浓度预报偏低。(3)GRACEs模式对臭氧污染的漏报率较高,相对于整体预报水平,在TPR天气型下GRACEs模式对NO2浓度预报偏低程度更大,HR天气型下模式对2 m气温预报负偏差也更明显。(4)从空间分布来看,GRACEs模式对广东省东西两翼城市O3_8h浓度预报效果较好,而GRACEs模式对NO2浓度和CMA模式对全省21个城市2 m气温预报偏低的分布差异是导致O3_8h浓度预报效果分布差异的重要原因。

利用2018—2020年广东省空气质量和气象要素监测数据、再分析资料、CMA模式预报资料和客观天气分型方法,开展不同天气型下华南区域大气成分数值模式系统(GRACEs)臭氧预报性能评估及其误差来源分析。结果表明:(1)GRACEs模式对O3_8h浓度趋势预报较好,但对O3_8h及其前体物NO2浓度预报值总体偏低,其中NO2浓度预报偏差更显著。(2)在台风外围+冷高压脊(TPR)和弱冷高压脊(HR)天气型下,臭氧平均浓度和臭氧污染城次概率最高,且模式对此类型天气下O3_8h浓度的预报能力亦最差。NO2预报偏差是导致O3_8h浓度预报偏差的重要原因,而CMA模式对边界层气象要素预报值的偏差可进一步导致O3_8h浓度预报偏低。(3)GRACEs模式对臭氧污染的漏报率较高,相对于整体预报水平,在TPR天气型下GRACEs模式对NO2浓度预报偏低程度更大,HR天气型下模式对2 m气温预报负偏差也更明显。(4)从空间分布来看,GRACEs模式对广东省东西两翼城市O3_8h浓度预报效果较好,而GRACEs模式对NO2浓度和CMA模式对全省21个城市2 m气温预报偏低的分布差异是导致O3_8h浓度预报效果分布差异的重要原因。

2025, 41(3): 413-426.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.036

摘要:

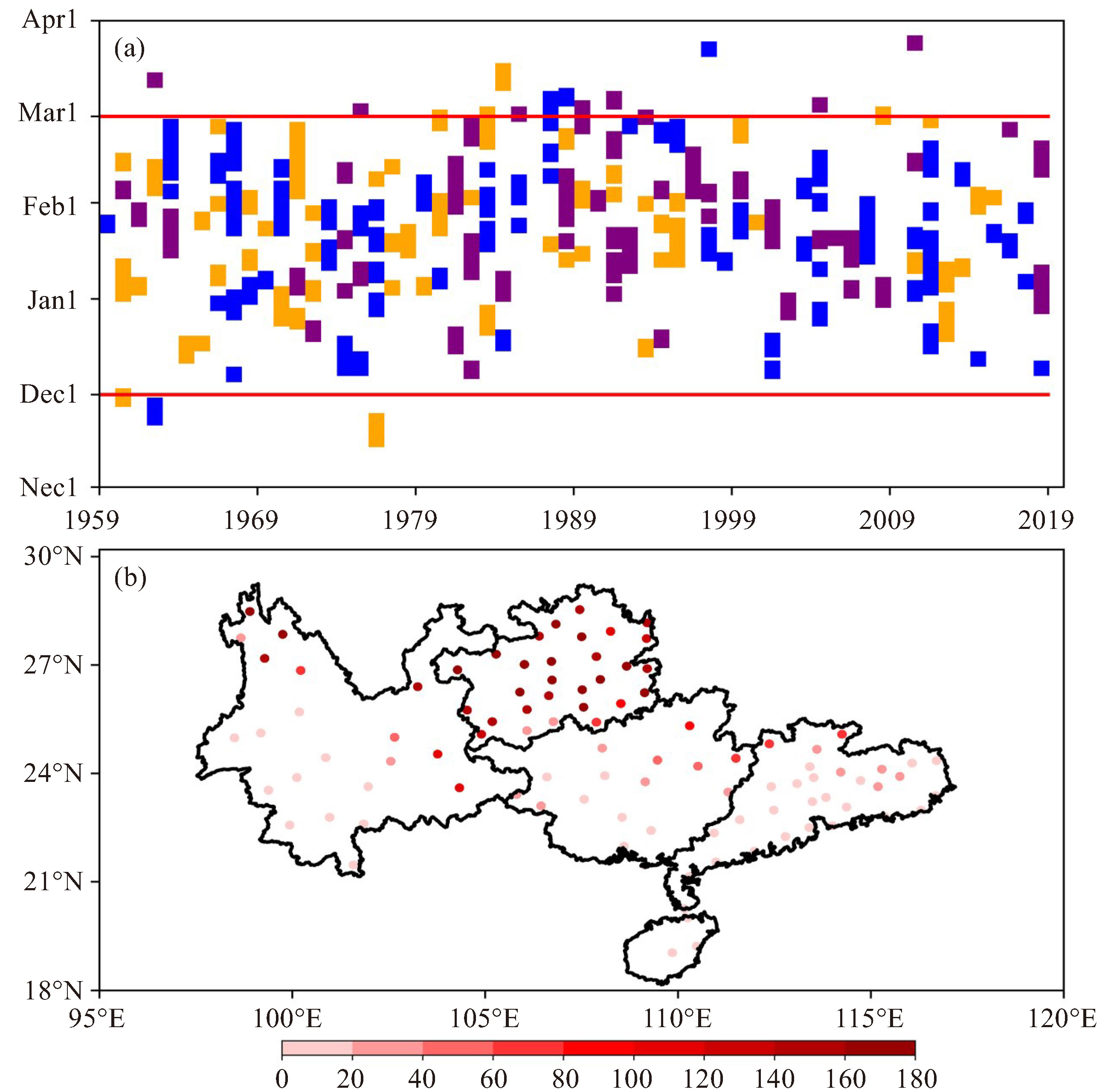

利用常规观测资料和NCEP再分析资料,定义并识别了1960—2019年南方地区持续性低温雨雪天气过程。结果表明,欧亚中高纬大型槽脊系统是南方持续性低温雨雪过程的关键环流特征,包括单阻横槽型、两槽一脊型和平直环流型三种类型,前两者分别在乌拉尔山区域、贝加尔湖附近有阻塞高压或高压脊。其中单阻横槽型高空槽脊最强,冷空气路径偏西,低层冷高压最强,导致南方低温雨雪期间平均气温最低,持续时间最长、影响范围最大。这些稳定的高空槽脊形势,伴随地面强冷空气和暖湿水汽输送,共同影响造成南方持续性低温雨雪天气过程。通过相关性分析,发现500 hPa极涡、欧亚中高纬度的高压脊、高原槽,地面西伯利亚高压,以及赤道中东太平洋海温是影响南方冬季持续性低温雨雪天气年际变化的关键区域和关键因子。

利用常规观测资料和NCEP再分析资料,定义并识别了1960—2019年南方地区持续性低温雨雪天气过程。结果表明,欧亚中高纬大型槽脊系统是南方持续性低温雨雪过程的关键环流特征,包括单阻横槽型、两槽一脊型和平直环流型三种类型,前两者分别在乌拉尔山区域、贝加尔湖附近有阻塞高压或高压脊。其中单阻横槽型高空槽脊最强,冷空气路径偏西,低层冷高压最强,导致南方低温雨雪期间平均气温最低,持续时间最长、影响范围最大。这些稳定的高空槽脊形势,伴随地面强冷空气和暖湿水汽输送,共同影响造成南方持续性低温雨雪天气过程。通过相关性分析,发现500 hPa极涡、欧亚中高纬度的高压脊、高原槽,地面西伯利亚高压,以及赤道中东太平洋海温是影响南方冬季持续性低温雨雪天气年际变化的关键区域和关键因子。

2025, 41(3): 427-439.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.037

摘要:

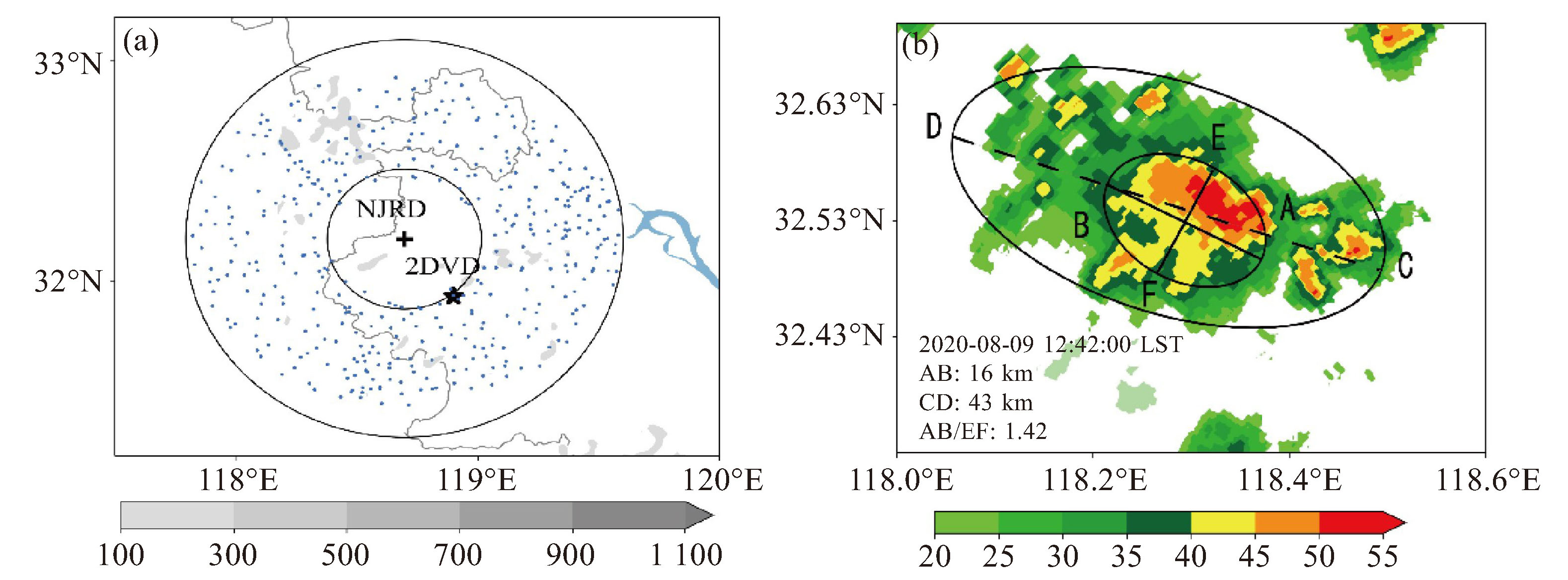

全球变暖背景下极端降水发生频次升高,但不同地区不同程度极端降水的对流云宏微观特征的认识仍然不清晰。利用2020—2022年5—9月南京地区S波段双偏振雷达观测数据,定义“极端降水对流体” (Extreme Precipitation Feature,EPF),根据雨强极端程度分为三组EPF (ER1、ER2、ER3),进一步分为强对流、中等强度对流和弱对流EPF,分析其对流云宏微观特征。结果表明,随着极端雨强强度增强,EPF的40 dBZ区域水平尺寸增大,20 dBZ区域尺寸变化较小;强对流EPF占比明显上升(11.4%~25.4%),弱对流EPF占比显著下降(36.6%~23.8%);强对流和中等强度对流EPF的液水和冰水含量均显著增加,混合相和液相微物理过程都更加活跃。三种雨强阈值下,强对流EPF的液相微物理过程均以尺度分选、蒸发为主(43.9%~50.8%),弱对流EPF的液相微物理过程以碰并为主(76.9%~75.3%),雨滴谱分布介于海洋性与大陆性之间、但偏向海洋性对流,数浓度与雨滴粒径频次峰值类属海洋性对流,数浓度平均值高于大陆性对流、雨滴直径平均值大于海洋性对流。随雨强极端程度的升高,液相微物理过程中雨滴碰并的占比仅略有减少、破碎的占比略有上升,雨滴平均粒子大小和数浓度变化不明显。

全球变暖背景下极端降水发生频次升高,但不同地区不同程度极端降水的对流云宏微观特征的认识仍然不清晰。利用2020—2022年5—9月南京地区S波段双偏振雷达观测数据,定义“极端降水对流体” (Extreme Precipitation Feature,EPF),根据雨强极端程度分为三组EPF (ER1、ER2、ER3),进一步分为强对流、中等强度对流和弱对流EPF,分析其对流云宏微观特征。结果表明,随着极端雨强强度增强,EPF的40 dBZ区域水平尺寸增大,20 dBZ区域尺寸变化较小;强对流EPF占比明显上升(11.4%~25.4%),弱对流EPF占比显著下降(36.6%~23.8%);强对流和中等强度对流EPF的液水和冰水含量均显著增加,混合相和液相微物理过程都更加活跃。三种雨强阈值下,强对流EPF的液相微物理过程均以尺度分选、蒸发为主(43.9%~50.8%),弱对流EPF的液相微物理过程以碰并为主(76.9%~75.3%),雨滴谱分布介于海洋性与大陆性之间、但偏向海洋性对流,数浓度与雨滴粒径频次峰值类属海洋性对流,数浓度平均值高于大陆性对流、雨滴直径平均值大于海洋性对流。随雨强极端程度的升高,液相微物理过程中雨滴碰并的占比仅略有减少、破碎的占比略有上升,雨滴平均粒子大小和数浓度变化不明显。

2025, 41(3): 440-454.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.038

摘要:

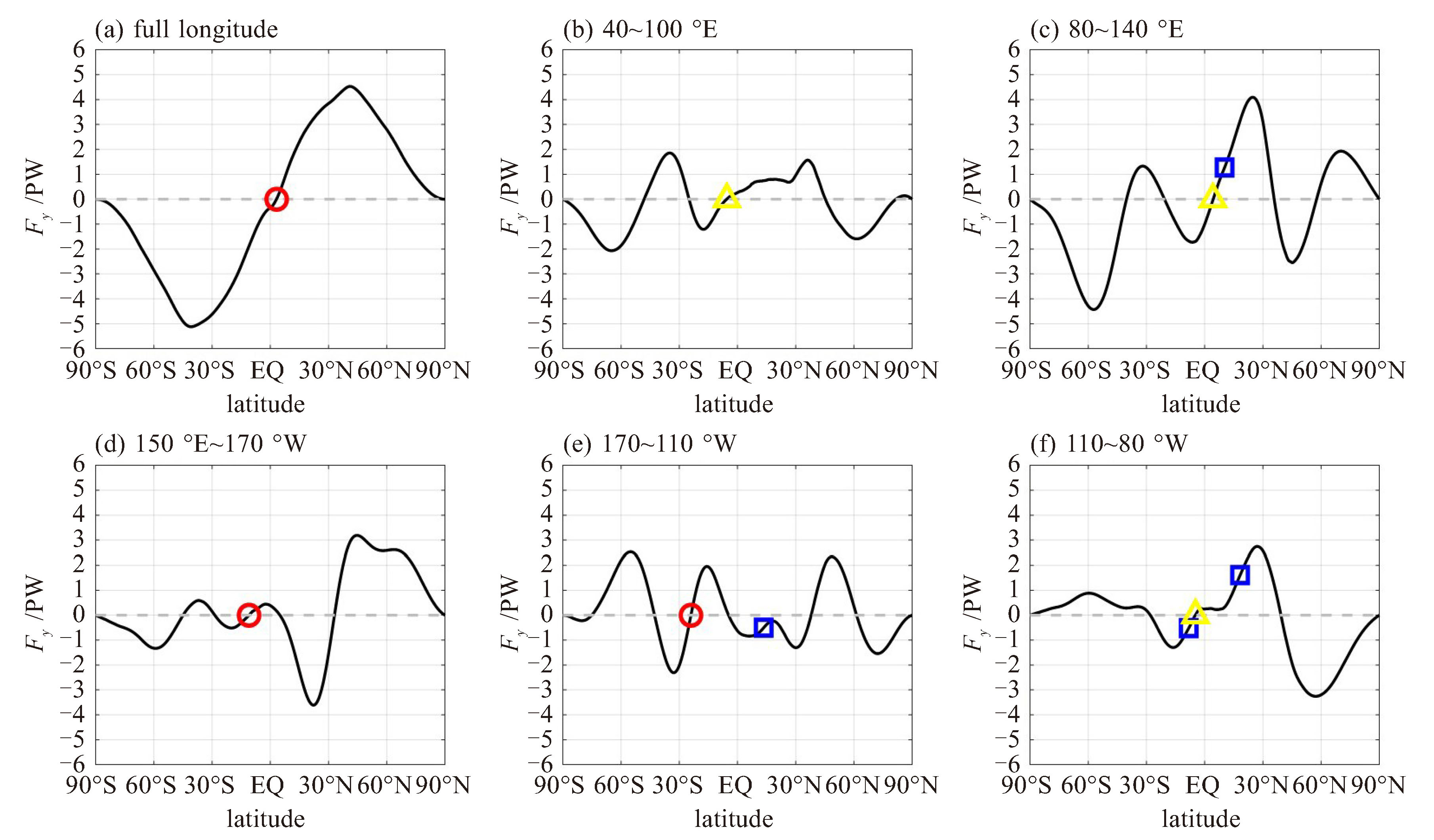

当前,不少研究提出在能量框架下理解赤道辐合带(ITCZ)的南北位置及移动。能量通量赤道(EFE)是能量框架下用于指示ITCZ位置的指标。已有研究发现,在年平均尺度上,EFE与ITCZ能很好地匹配,但在月尺度上情况如何,尚缺乏深入讨论。利用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的第五代再分析资料(ERA5)计算了1979—2021年逐月的ITCZ和EFE位置,并探讨了二者在月平均上的匹配关系。在计算ITCZ和EFE位置时,既采用了已有的计算方法,也提出了改进的方法。结果发现,在气候态月平均上,ITCZ与EFE在印度洋和海洋性大陆上匹配效果好,而在太平洋上较差,但新的EFE算法能在一定程度上改善太平洋上二者的匹配情况。在典型年份月平均(超强El Ni?o事件)中,ITCZ发生显著的南北位置异常,EFE能在一定程度上指示ITCZ的异常。通过ITCZ与EFE在不同月份和经度上的长期相关分析发现,二者在部分区域和月份具有显著的线性相关关系。结合850 hPa辐散风场、能量通量垂直积分辐散分量场,发现ITCZ与EFE在印度洋和海洋性大陆上匹配效果好的直接原因在于850 hPa环流的辐合位置(代表ITCZ)与能量通量的辐散位置(代表EFE)对应关系很好,而在太平洋上二者的位置有一定距离。结论说明,在月尺度上EFE在一定条件下可用于指示ITCZ的位置、季节变化和年际变化,即能量框架对研究ITCZ位置及其南北摆动具有一定的适用性,具体适用与否受到EFE算法、研究区域和季节的影响。

当前,不少研究提出在能量框架下理解赤道辐合带(ITCZ)的南北位置及移动。能量通量赤道(EFE)是能量框架下用于指示ITCZ位置的指标。已有研究发现,在年平均尺度上,EFE与ITCZ能很好地匹配,但在月尺度上情况如何,尚缺乏深入讨论。利用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的第五代再分析资料(ERA5)计算了1979—2021年逐月的ITCZ和EFE位置,并探讨了二者在月平均上的匹配关系。在计算ITCZ和EFE位置时,既采用了已有的计算方法,也提出了改进的方法。结果发现,在气候态月平均上,ITCZ与EFE在印度洋和海洋性大陆上匹配效果好,而在太平洋上较差,但新的EFE算法能在一定程度上改善太平洋上二者的匹配情况。在典型年份月平均(超强El Ni?o事件)中,ITCZ发生显著的南北位置异常,EFE能在一定程度上指示ITCZ的异常。通过ITCZ与EFE在不同月份和经度上的长期相关分析发现,二者在部分区域和月份具有显著的线性相关关系。结合850 hPa辐散风场、能量通量垂直积分辐散分量场,发现ITCZ与EFE在印度洋和海洋性大陆上匹配效果好的直接原因在于850 hPa环流的辐合位置(代表ITCZ)与能量通量的辐散位置(代表EFE)对应关系很好,而在太平洋上二者的位置有一定距离。结论说明,在月尺度上EFE在一定条件下可用于指示ITCZ的位置、季节变化和年际变化,即能量框架对研究ITCZ位置及其南北摆动具有一定的适用性,具体适用与否受到EFE算法、研究区域和季节的影响。

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号