2025年 第41卷 第5期

2025, 41(5): 601-611.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.051

摘要:

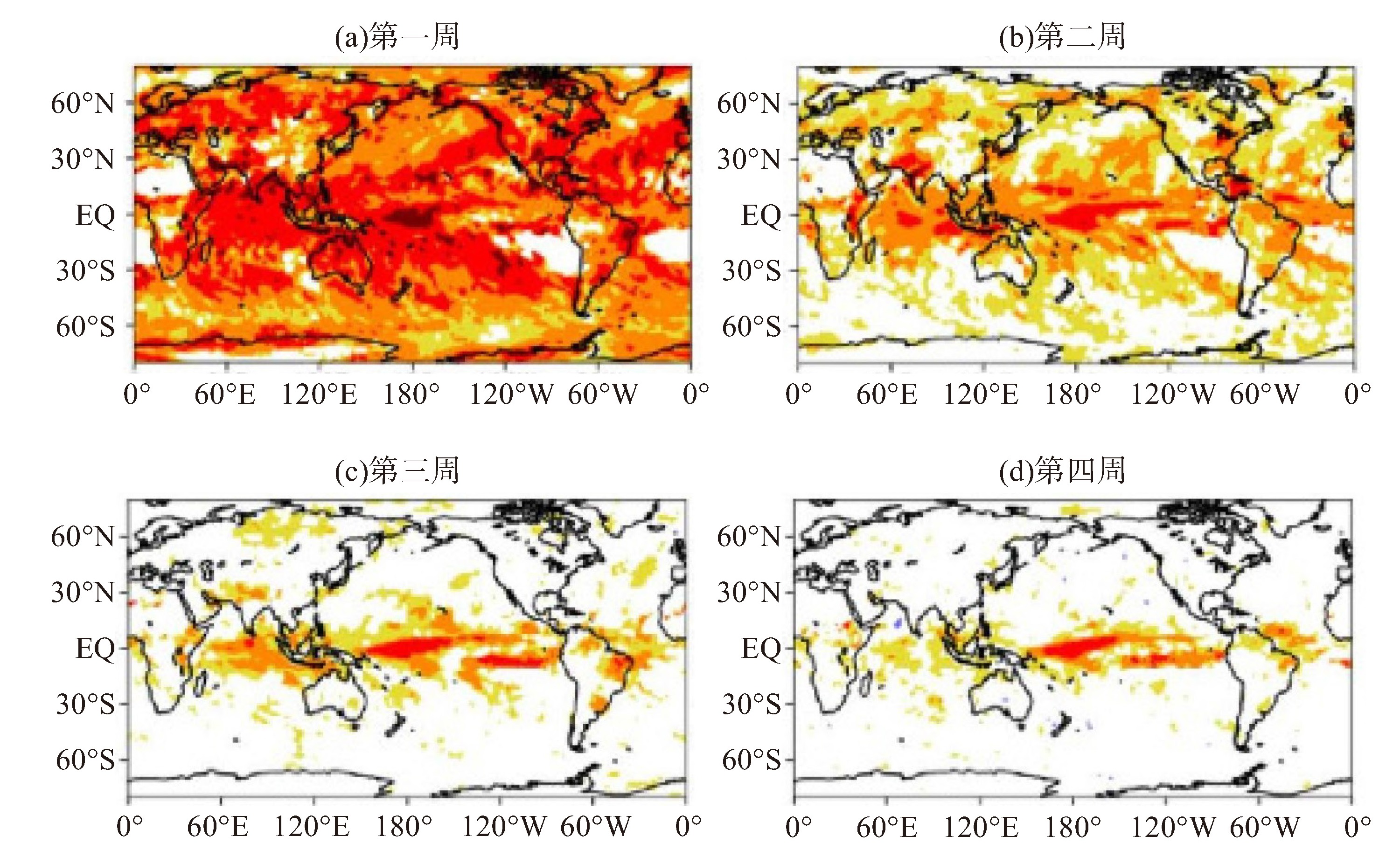

华南前汛期降水量大,且常出现持续3天以上、甚至长达10天以上的持续性强降水事件(Persistent Heavy Rainfall Event,PHRE),给该地区带来严重的洪涝灾害,提升前汛期降水的延伸期(提前10~30天或2~6候)预报水平至关重要。重点论述华南降水延伸期预报可预报性的来源,以及当前数值模式、动力-统计释用和机器学习在延伸期预报领域的应用情况,以期了解华南前汛期降水延伸期预报的主要进展。

华南前汛期降水量大,且常出现持续3天以上、甚至长达10天以上的持续性强降水事件(Persistent Heavy Rainfall Event,PHRE),给该地区带来严重的洪涝灾害,提升前汛期降水的延伸期(提前10~30天或2~6候)预报水平至关重要。重点论述华南降水延伸期预报可预报性的来源,以及当前数值模式、动力-统计释用和机器学习在延伸期预报领域的应用情况,以期了解华南前汛期降水延伸期预报的主要进展。

2025, 41(5): 612-625.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.052

摘要:

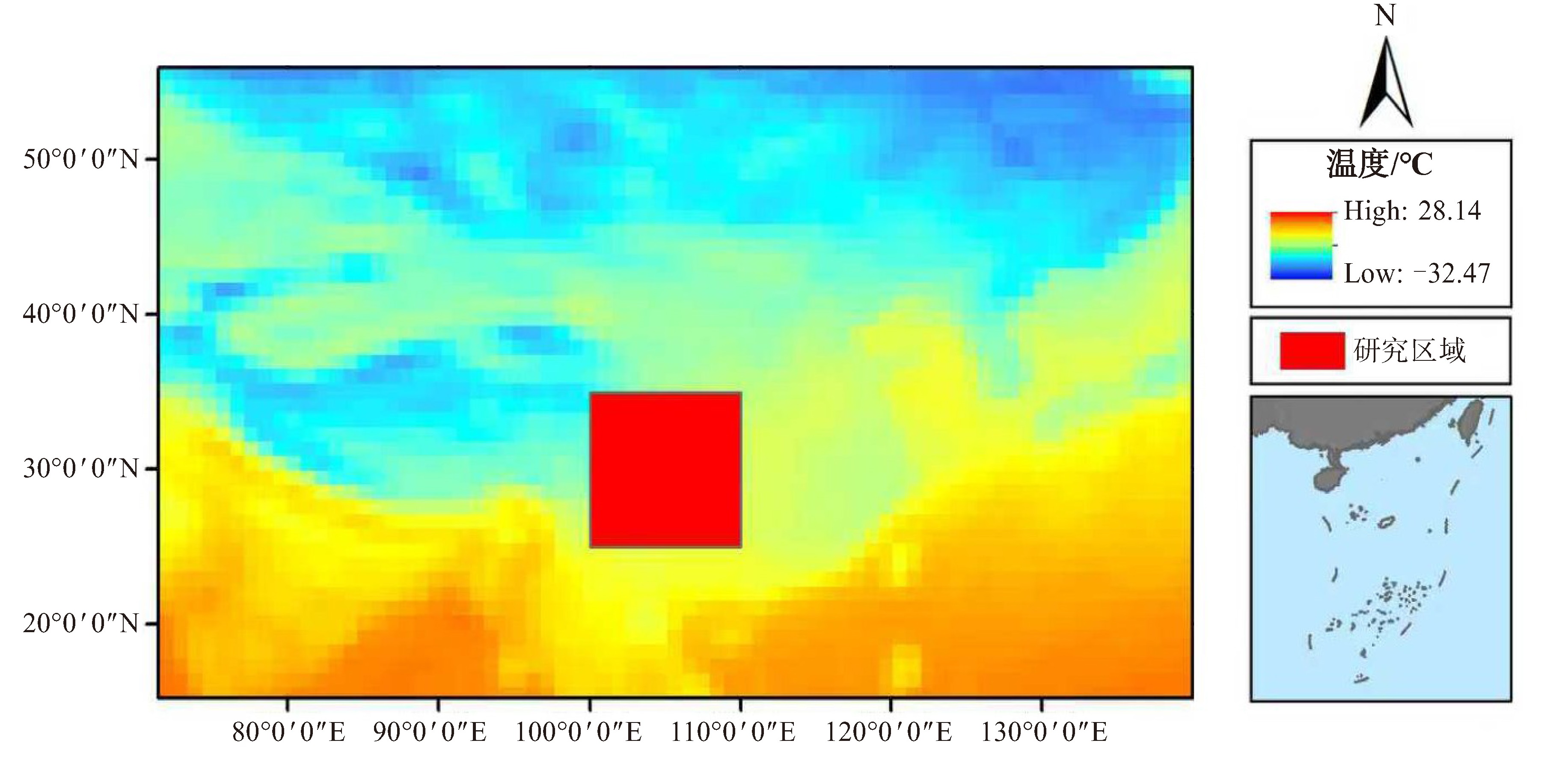

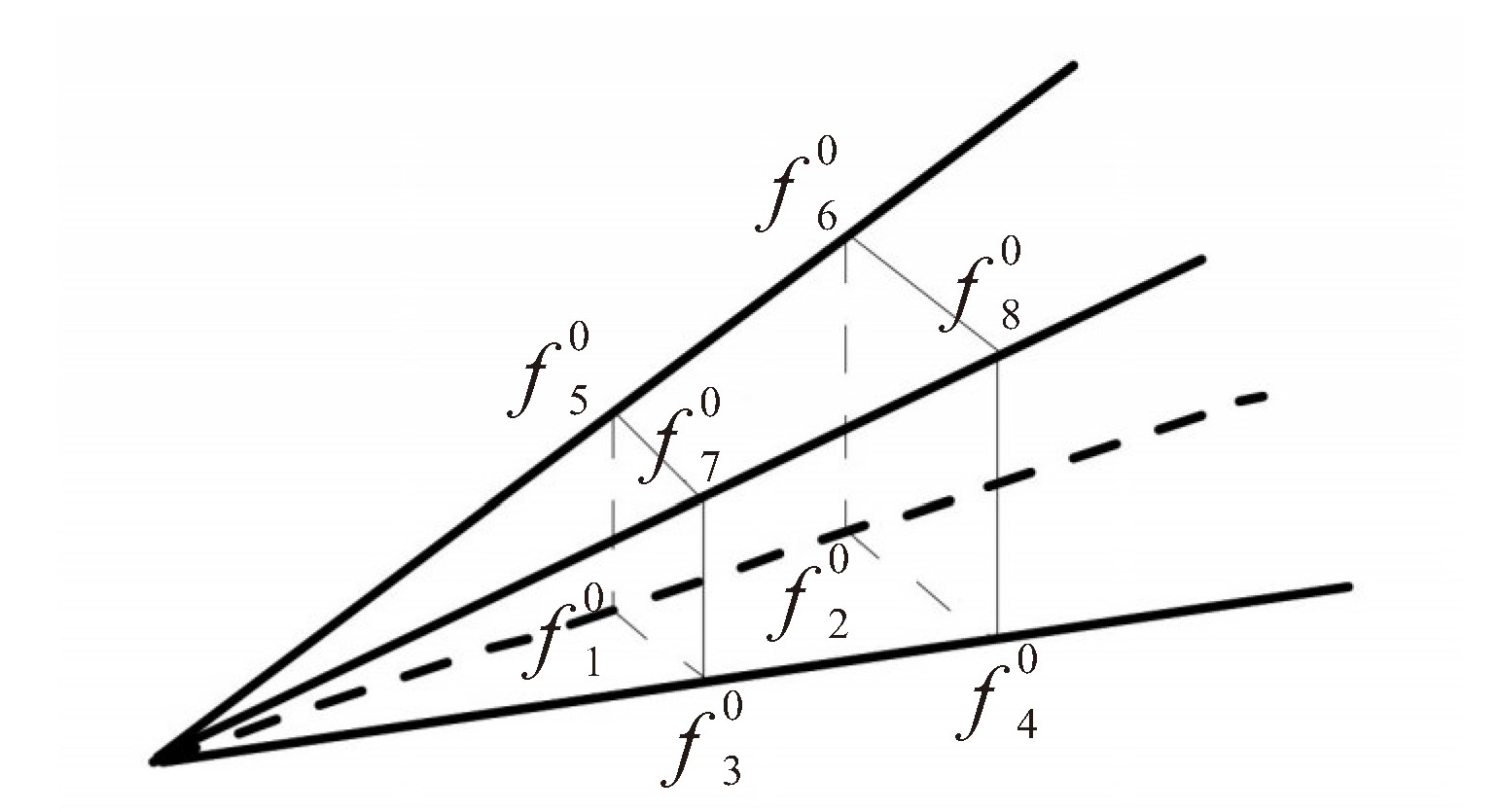

CMIP6全球气候模式是预测未来气候变化的重要工具之一,然而其输出数据的空间分辨率较为粗糙(通常大于1 °),难以直接应用于区域尺度气候变化研究。为此,本文提出一种地形引导的多尺度残差密集网络(Terrain-Guided Multi-Scale Residual Dense Network,TGMSRDN)降尺度模型,旨在提高应用于中国西南地区全球气候模式日平均气温数据的空间分辨率和精度。具体而言,该模型构建一种多尺度残差密集块,用于从粗分辨率气温数据中提取多尺度特征信息。此外,为充分利用地形信息,本文提出一种地形引导网络,该网络采用注意力机制有效聚合气温数据与地形信息,从而更精细地恢复了气温数据的空间细节。在中国西南地区进行的对比实验表明,TGMSRDN能够有效地将全球气候模式日平均气温空间分辨率由1 °提升到0.1 °,效果优于其它对比方法。最后,本文应用所提模型对研究区域2015—2050年在四种预估情景下(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5)气温预估数据进行降尺度分析。结果显示,四种情景下研究区域年平均气温均呈上升趋势,特别是在SSP5-8.5情景下,至2050年研究区域的升温幅度将超过1.5 ℃。

CMIP6全球气候模式是预测未来气候变化的重要工具之一,然而其输出数据的空间分辨率较为粗糙(通常大于1 °),难以直接应用于区域尺度气候变化研究。为此,本文提出一种地形引导的多尺度残差密集网络(Terrain-Guided Multi-Scale Residual Dense Network,TGMSRDN)降尺度模型,旨在提高应用于中国西南地区全球气候模式日平均气温数据的空间分辨率和精度。具体而言,该模型构建一种多尺度残差密集块,用于从粗分辨率气温数据中提取多尺度特征信息。此外,为充分利用地形信息,本文提出一种地形引导网络,该网络采用注意力机制有效聚合气温数据与地形信息,从而更精细地恢复了气温数据的空间细节。在中国西南地区进行的对比实验表明,TGMSRDN能够有效地将全球气候模式日平均气温空间分辨率由1 °提升到0.1 °,效果优于其它对比方法。最后,本文应用所提模型对研究区域2015—2050年在四种预估情景下(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0、SSP5-8.5)气温预估数据进行降尺度分析。结果显示,四种情景下研究区域年平均气温均呈上升趋势,特别是在SSP5-8.5情景下,至2050年研究区域的升温幅度将超过1.5 ℃。

2025, 41(5): 626-637.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.053

摘要:

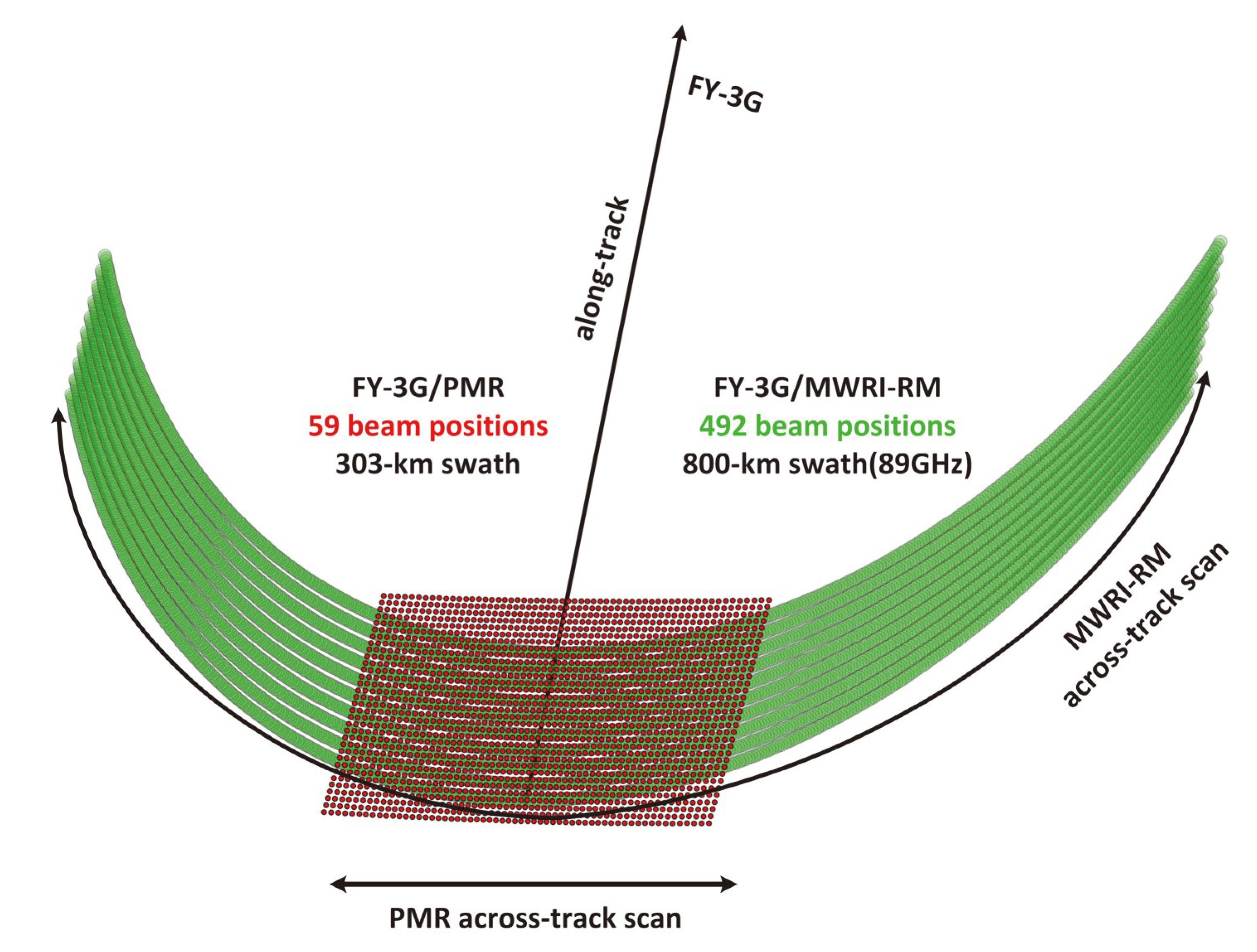

FY-3降水星搭载的降水测量雷达是我国新一代的主动降水测量载荷,能提供台风、暴雨等灾害性天气系统的监测。降水测量雷达包含Ku和Ka两个波段的观测数据,幅宽较窄但精度高。同平台所搭载的微波成像仪同样具有很好的降水测量的效果,其宽刈幅能够大大提高降水测量的地面覆盖率。本文研究提出了结合DNN模型的方法,通过构建微波成像仪亮温与降水测量雷达反射率因子之间的关系,模拟降水测量雷达的主要测量通道反射信号。同时,通过宽幅观测几何模拟技术,建立与微波成像仪同幅宽的观测几何特性,从而拓宽降水雷达的观测范围,最终获得与微波成像仪同幅宽的降水测量雷达模拟数据。以台风“杜苏芮”和“苏拉”为例的试验测试表明,该方法可将观测幅宽提升1.6倍(300 km提升至800 km),且在降雨区的观测拟合精度均超过85%。试验证明,该方法拟合精度高,能极大拓宽了PMR的视场范围,为降水的观测和反演提供了大量有效的数据。

FY-3降水星搭载的降水测量雷达是我国新一代的主动降水测量载荷,能提供台风、暴雨等灾害性天气系统的监测。降水测量雷达包含Ku和Ka两个波段的观测数据,幅宽较窄但精度高。同平台所搭载的微波成像仪同样具有很好的降水测量的效果,其宽刈幅能够大大提高降水测量的地面覆盖率。本文研究提出了结合DNN模型的方法,通过构建微波成像仪亮温与降水测量雷达反射率因子之间的关系,模拟降水测量雷达的主要测量通道反射信号。同时,通过宽幅观测几何模拟技术,建立与微波成像仪同幅宽的观测几何特性,从而拓宽降水雷达的观测范围,最终获得与微波成像仪同幅宽的降水测量雷达模拟数据。以台风“杜苏芮”和“苏拉”为例的试验测试表明,该方法可将观测幅宽提升1.6倍(300 km提升至800 km),且在降雨区的观测拟合精度均超过85%。试验证明,该方法拟合精度高,能极大拓宽了PMR的视场范围,为降水的观测和反演提供了大量有效的数据。

2025, 41(5): 638-646.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.054

摘要:

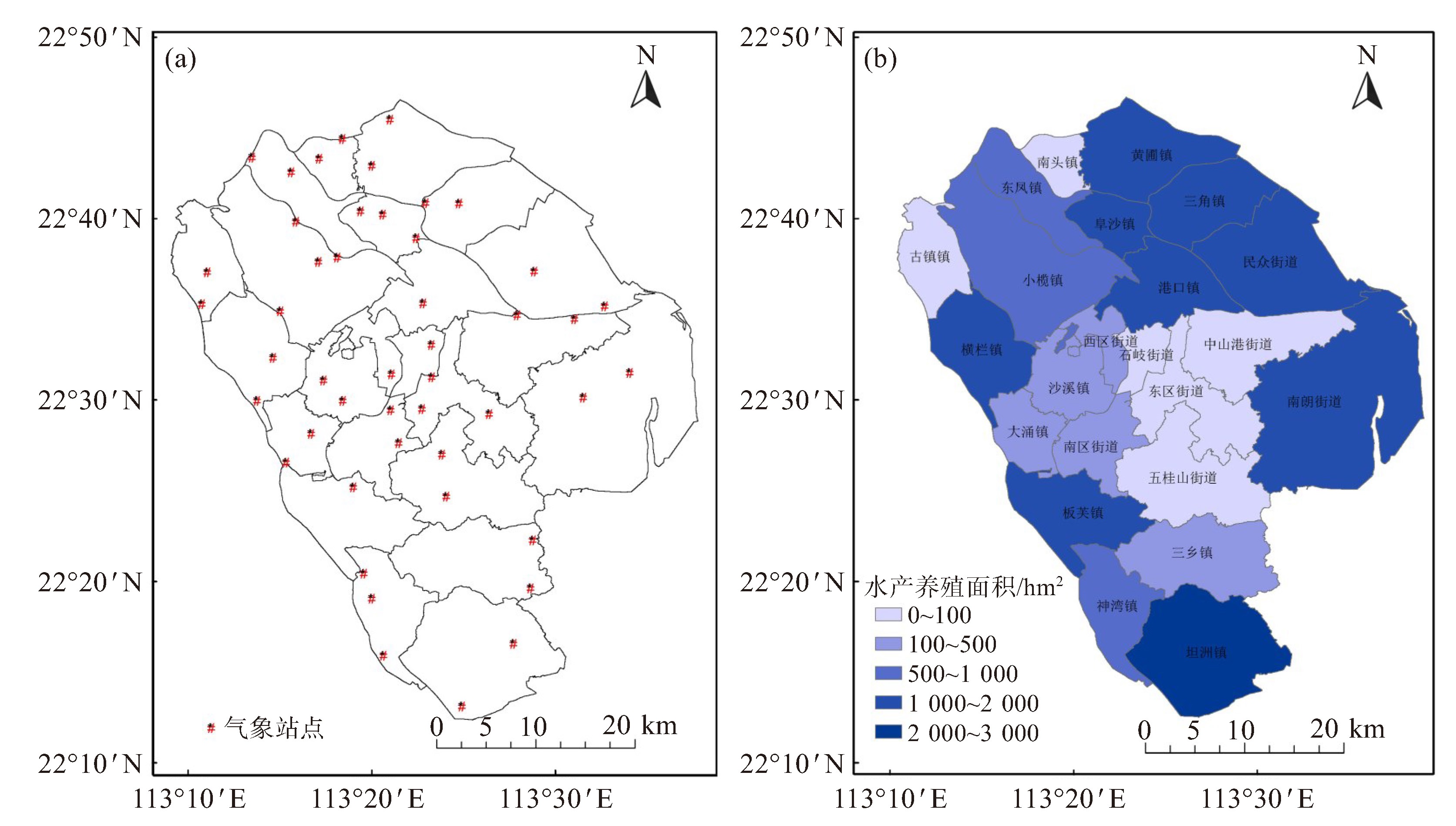

基于广东省中山市气象资料以及水产养殖品种规模与灾损资料,遴选风灾、强降水及寒害致灾因子,厘定保险触赔阈值和费率,设计分层保险赔付结构,研发水产养殖气象指数保险产品,编制中山市特色农业气象指数保险方案并实践,结果表明:(1)分镇厘定中山市水产养殖保险费率、遴选保险赔付气象站和分层级设计保险赔付结构,研发的保险产品能够将赔付精细到镇,体现中山市各镇的不同受灾情况,有效消减了农业保险空间基差风险;(2)“一地一策”的中山市特色农业保险方案涵盖了水产养殖全生产链的主要气象灾害,替代了单灾种水产养殖保险产品,显著提高了农户、保险公司与政府三方的满意度;(3)从政策和制度上有力保障气象指数型保险产品的落地实施,在实践中形成了可复制、可推广的“农业+气象+保险”联动模式,可为同类地区的水产养殖气象指数保险业务提供重要参考。

基于广东省中山市气象资料以及水产养殖品种规模与灾损资料,遴选风灾、强降水及寒害致灾因子,厘定保险触赔阈值和费率,设计分层保险赔付结构,研发水产养殖气象指数保险产品,编制中山市特色农业气象指数保险方案并实践,结果表明:(1)分镇厘定中山市水产养殖保险费率、遴选保险赔付气象站和分层级设计保险赔付结构,研发的保险产品能够将赔付精细到镇,体现中山市各镇的不同受灾情况,有效消减了农业保险空间基差风险;(2)“一地一策”的中山市特色农业保险方案涵盖了水产养殖全生产链的主要气象灾害,替代了单灾种水产养殖保险产品,显著提高了农户、保险公司与政府三方的满意度;(3)从政策和制度上有力保障气象指数型保险产品的落地实施,在实践中形成了可复制、可推广的“农业+气象+保险”联动模式,可为同类地区的水产养殖气象指数保险业务提供重要参考。

2025, 41(5): 647-660.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.055

摘要:

目前,相控阵天气雷达在国内的应用已初具规模,其高效灵活的相控阵电子扫描模式显著提高了雷达的观测效率,使其适应不同的观测任务。然而,相控阵天线性能参数的不稳定性也为数据质控带来了新的挑战。为了检验相控阵雷达多波束扫描模式的合理性及对数据质量的影响,定量对比了广东省广州市三部X波段双偏振相控阵天气雷达和一部S波段新一代双偏振多普勒天气雷达的观测数据,评估了单波束和多波束扫描模式下灵敏度变化、各个仰角观测量的偏差及其原因。研究结果表明,多波束模式下相控阵雷达的ZH和ZDR观测偏差会随着波束指向偏离天线阵面法向而增大;天线增益在宽发射波束内分布不均匀,造成各个仰角的数据呈现出与发射波束宽度一致的周期波动。通过订正,将多波束模式下不同仰角ZH的平均观测偏差控制到-0.6 dB左右,本研究为相控阵雷达的数据质控和深入应用提供了思路和依据。

目前,相控阵天气雷达在国内的应用已初具规模,其高效灵活的相控阵电子扫描模式显著提高了雷达的观测效率,使其适应不同的观测任务。然而,相控阵天线性能参数的不稳定性也为数据质控带来了新的挑战。为了检验相控阵雷达多波束扫描模式的合理性及对数据质量的影响,定量对比了广东省广州市三部X波段双偏振相控阵天气雷达和一部S波段新一代双偏振多普勒天气雷达的观测数据,评估了单波束和多波束扫描模式下灵敏度变化、各个仰角观测量的偏差及其原因。研究结果表明,多波束模式下相控阵雷达的ZH和ZDR观测偏差会随着波束指向偏离天线阵面法向而增大;天线增益在宽发射波束内分布不均匀,造成各个仰角的数据呈现出与发射波束宽度一致的周期波动。通过订正,将多波束模式下不同仰角ZH的平均观测偏差控制到-0.6 dB左右,本研究为相控阵雷达的数据质控和深入应用提供了思路和依据。

2025, 41(5): 661-669.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.057

摘要:

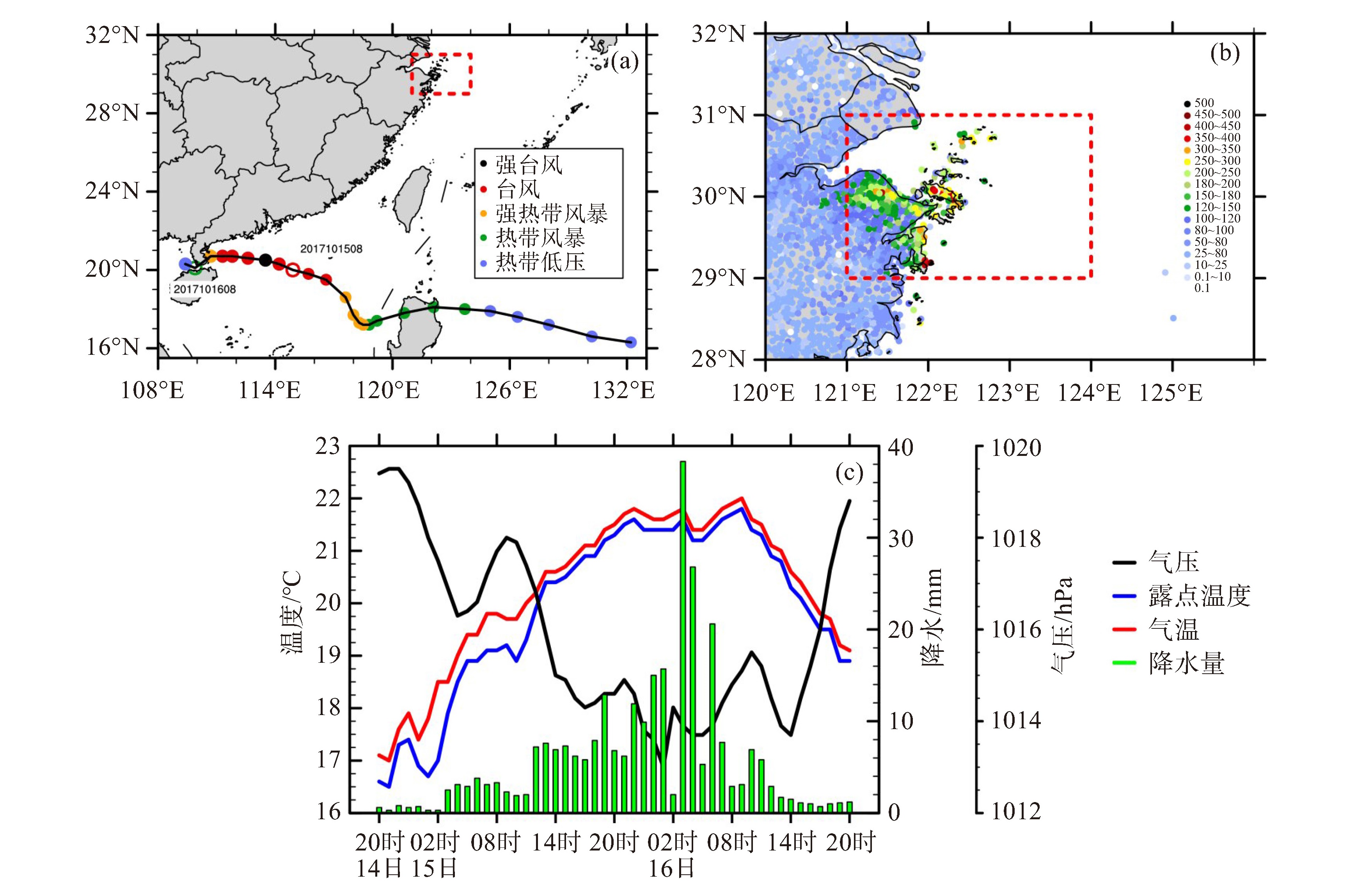

台风远距离暴雨(TRP)是极端降水事件的重要成因,但业务预报对其量级和落区的系统性低估亟需进行深入的机制研究。以2017年台风“卡努”(登陆广东)在浙江引发的TRP为例,基于地面观测、雷达资料及NCEP CFSR再分析数据(0.5 °×0.5 °),揭示了暴雨的三维动力-热力耦合机制。结果表明:(1) 台风外围环流与低空急流协同构建水汽通道,暖平流显著增强暴雨区大气不稳定能量;(2) 低层台风倒槽北伸至浙江后,在涡度垂直输送(水平辐合辐散与扭曲项主导)作用下演变为切断低压,成为暴雨的直接触发系统;(3) 500 hPa副高边缘突发短波槽,其与低层切断低压的垂直耦合进一步强化上升运动。涡度收支分析表明,近地层涡度通过垂直运动向中高层(850~500 hPa)输送,形成“低层辐合-涡度增长-上升运动加强”的正反馈循环,最终导致极端降水。研究提出,TRP预报需重点关注低层暖平流强度、涡度垂直输送效率及高低空系统配置的协同作用,为改进业务预报模型提供理论依据。

台风远距离暴雨(TRP)是极端降水事件的重要成因,但业务预报对其量级和落区的系统性低估亟需进行深入的机制研究。以2017年台风“卡努”(登陆广东)在浙江引发的TRP为例,基于地面观测、雷达资料及NCEP CFSR再分析数据(0.5 °×0.5 °),揭示了暴雨的三维动力-热力耦合机制。结果表明:(1) 台风外围环流与低空急流协同构建水汽通道,暖平流显著增强暴雨区大气不稳定能量;(2) 低层台风倒槽北伸至浙江后,在涡度垂直输送(水平辐合辐散与扭曲项主导)作用下演变为切断低压,成为暴雨的直接触发系统;(3) 500 hPa副高边缘突发短波槽,其与低层切断低压的垂直耦合进一步强化上升运动。涡度收支分析表明,近地层涡度通过垂直运动向中高层(850~500 hPa)输送,形成“低层辐合-涡度增长-上升运动加强”的正反馈循环,最终导致极端降水。研究提出,TRP预报需重点关注低层暖平流强度、涡度垂直输送效率及高低空系统配置的协同作用,为改进业务预报模型提供理论依据。

2025, 41(5): 670-680.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.058

摘要:

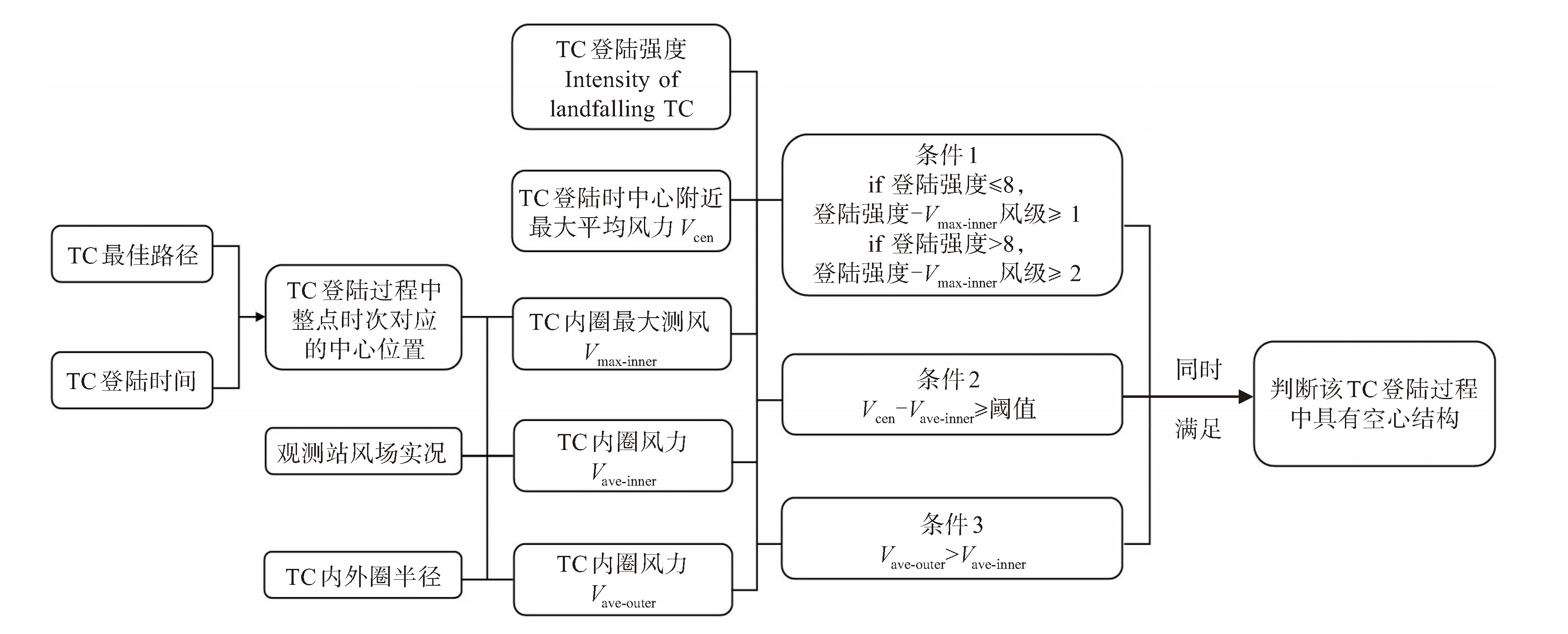

为探究登陆广东空心台风基本特征规律,本文构建一种基于实况风场和热带气旋路径数据的空心台风客观识别算法,利用该算法识别2008—2022年登陆广东的空心台风并进行基本特征统计。研究发现,近15年登陆广东的空心台风均在南海中北部和西太平洋偏西地区生成,其在粤西登陆的比例最高(68%),且容易集中出现在夏末-秋季时段(75%)。空心台风可分为西北行、偏西行、偏北型和复杂型4类,其中西北行路径占比最高(62.5%)。进一步统计发现,在珠江口东侧、雷州半岛东北部-茂名登陆的空心台风,其主要大风区常分布在距离台风中心80~160 km的范围;而对于雷州半岛南部登陆的空心台风,其大风区则常分布在距中心约100~260 km的范围。研究还表明,空心台风相较于一般热带气旋具有尺寸偏大的倾向,且强度偏弱的热带气旋更有利于产生空心结构。此外,空心台风内圈风力与中心风力差值有随登陆强度增强而增大的趋势。最后,合成分析显示,空心台风对应的大尺度环流背景与非空心台风相比并无显著差异。

为探究登陆广东空心台风基本特征规律,本文构建一种基于实况风场和热带气旋路径数据的空心台风客观识别算法,利用该算法识别2008—2022年登陆广东的空心台风并进行基本特征统计。研究发现,近15年登陆广东的空心台风均在南海中北部和西太平洋偏西地区生成,其在粤西登陆的比例最高(68%),且容易集中出现在夏末-秋季时段(75%)。空心台风可分为西北行、偏西行、偏北型和复杂型4类,其中西北行路径占比最高(62.5%)。进一步统计发现,在珠江口东侧、雷州半岛东北部-茂名登陆的空心台风,其主要大风区常分布在距离台风中心80~160 km的范围;而对于雷州半岛南部登陆的空心台风,其大风区则常分布在距中心约100~260 km的范围。研究还表明,空心台风相较于一般热带气旋具有尺寸偏大的倾向,且强度偏弱的热带气旋更有利于产生空心结构。此外,空心台风内圈风力与中心风力差值有随登陆强度增强而增大的趋势。最后,合成分析显示,空心台风对应的大尺度环流背景与非空心台风相比并无显著差异。

2025, 41(5): 681-692.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.056

摘要:

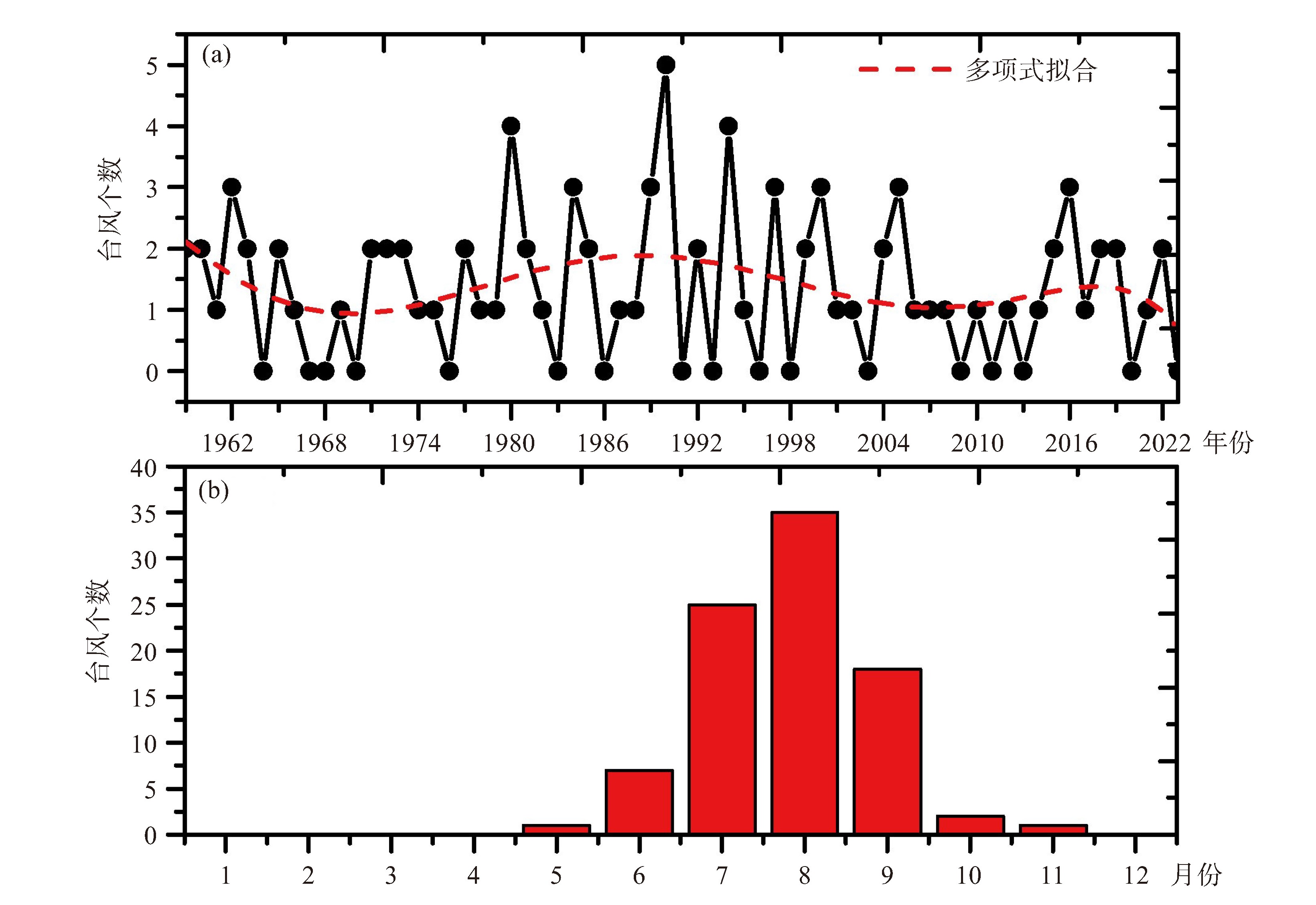

台风引起的极端天气给内陆城市人民生命财产安全造成重大威胁,因此研究影响内陆城市的台风登陆特征十分重要。利用1959—2023年CMA热带气旋最佳路径数据集及地面观测资料,系统分析了影响合肥地区的台风登陆特征,并依据风雨影响差异将其划分为三类:仅降雨高影响型(OP)、仅大风高影响型(OW)和严重风雨复合型(PW)。研究结果表明:(1) 65年间共89个台风影响合肥,其中OP、OW和PW占比分别为17%、20%和8%,合计占45%,凸显高影响台风的重要地位;(2) 时间分布显示,台风活动呈阶段性变化,20世纪80年代—20世纪90年代及2016年后为活跃期;2000年前以OW为主,之后OP占比显著上升,而PW重现期为10~ 20年;季节上,7—9月为集中影响期(8—9月PW频次增加);(3) 登陆特征上,福建为最频登陆省份(31.2%),43.7%的台风存在二次登陆,其中94%首次登陆台湾后再次登陆同闽浙;登陆强度以台风级为主,但OW强度普遍弱于OP;(4) 移动路径中,48%的台风遵循第Ⅳ类路径(30 °N以南转向),而OP/PW和OW的第二主导路径分别为第Ⅱ类(西北型)和第Ⅲ类(北上转向型)。值得注意的是,江西省和苏浙皖交界区是高影响台风移动路径的关键过渡区,分别对应OP和OW的主要影响通道。研究结果为合肥市台风灾害风险评估和防御策略制定提供了数据支撑。

台风引起的极端天气给内陆城市人民生命财产安全造成重大威胁,因此研究影响内陆城市的台风登陆特征十分重要。利用1959—2023年CMA热带气旋最佳路径数据集及地面观测资料,系统分析了影响合肥地区的台风登陆特征,并依据风雨影响差异将其划分为三类:仅降雨高影响型(OP)、仅大风高影响型(OW)和严重风雨复合型(PW)。研究结果表明:(1) 65年间共89个台风影响合肥,其中OP、OW和PW占比分别为17%、20%和8%,合计占45%,凸显高影响台风的重要地位;(2) 时间分布显示,台风活动呈阶段性变化,20世纪80年代—20世纪90年代及2016年后为活跃期;2000年前以OW为主,之后OP占比显著上升,而PW重现期为10~ 20年;季节上,7—9月为集中影响期(8—9月PW频次增加);(3) 登陆特征上,福建为最频登陆省份(31.2%),43.7%的台风存在二次登陆,其中94%首次登陆台湾后再次登陆同闽浙;登陆强度以台风级为主,但OW强度普遍弱于OP;(4) 移动路径中,48%的台风遵循第Ⅳ类路径(30 °N以南转向),而OP/PW和OW的第二主导路径分别为第Ⅱ类(西北型)和第Ⅲ类(北上转向型)。值得注意的是,江西省和苏浙皖交界区是高影响台风移动路径的关键过渡区,分别对应OP和OW的主要影响通道。研究结果为合肥市台风灾害风险评估和防御策略制定提供了数据支撑。

2025, 41(5): 693-709.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.068

摘要:

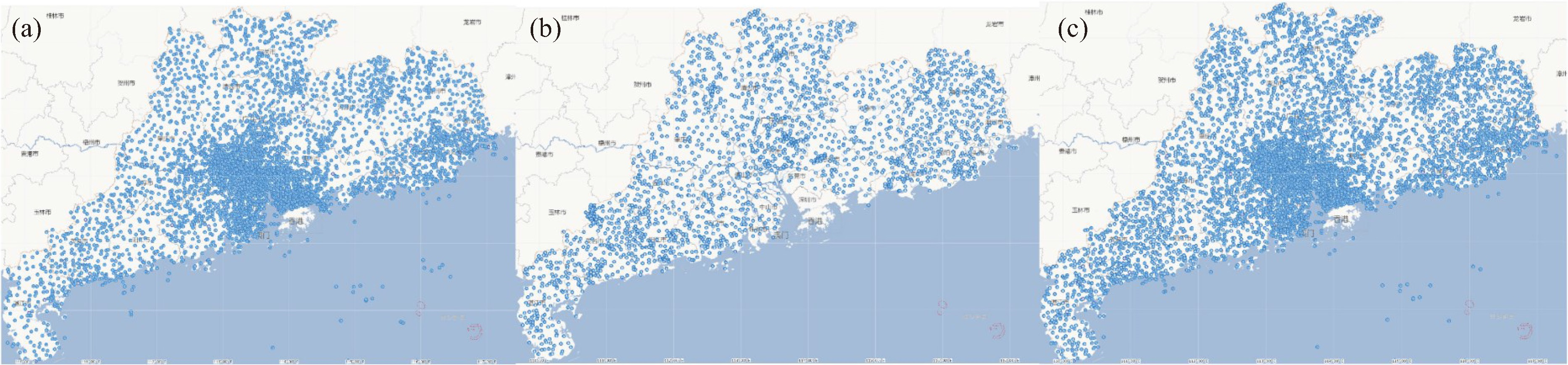

利用广东省5 634个气象和水文站降水观测,使用概率密度匹配和最优插值方法融合雷达降水估测产品,使用多重网格变分分析方法订正ART_1km降水融合产品,将结果与国内同类产品ART_1km进行对比评估,结果表明:融入更多地面降水观测后,2种方法均可有效提升产品质量,表现在对小时雨强2 mm以下量级降水的空报率和小时雨强20 mm以上量级降水的误差降低,在夏季主汛期时段的误差降低,在雷州半岛西部、粤西沿海一带、粤北山区这些站点稀疏或地形复杂区域的误差降低;据降水过程的独立检验结果,概率密度匹配和最优插值实现站点观测和雷达信息融合,整体质量更高,尤其在站点稀疏、降水极端性和局地性强等站点空间代表性较差的场景下更有优势,但空报率相对高;多重网格变分分析能够很好解析站点观测的短波信息,在站点密集、降水结构连续稳定、极端性不强等站点空间代表性较好的场景下有不错效果,但漏报率相对高;两种方法在复杂地形下都出现一定程度的质量下降。

利用广东省5 634个气象和水文站降水观测,使用概率密度匹配和最优插值方法融合雷达降水估测产品,使用多重网格变分分析方法订正ART_1km降水融合产品,将结果与国内同类产品ART_1km进行对比评估,结果表明:融入更多地面降水观测后,2种方法均可有效提升产品质量,表现在对小时雨强2 mm以下量级降水的空报率和小时雨强20 mm以上量级降水的误差降低,在夏季主汛期时段的误差降低,在雷州半岛西部、粤西沿海一带、粤北山区这些站点稀疏或地形复杂区域的误差降低;据降水过程的独立检验结果,概率密度匹配和最优插值实现站点观测和雷达信息融合,整体质量更高,尤其在站点稀疏、降水极端性和局地性强等站点空间代表性较差的场景下更有优势,但空报率相对高;多重网格变分分析能够很好解析站点观测的短波信息,在站点密集、降水结构连续稳定、极端性不强等站点空间代表性较好的场景下有不错效果,但漏报率相对高;两种方法在复杂地形下都出现一定程度的质量下降。

2025, 41(5): 710-717.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.059

摘要:

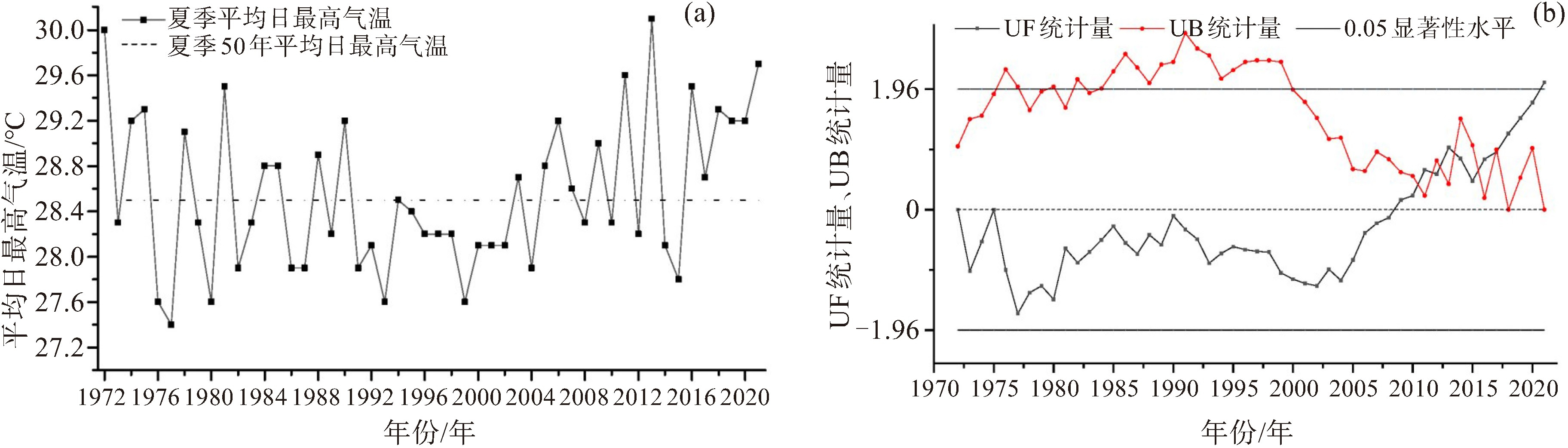

为了分析贵州省夏季最高气温的气候特征及其影响因子,利用贵州省84个国家气象站1972—2021年6—8月的日最高气温资料、国家气候中心提供的副高指数和7项大气环流指数资料及NCEP/NCAR第二套再分析资料,采用统计分析、经验正交函数(EOF)展开、Mann-Kendall非参数统计检验、Morlet小波分析及合成分析等方法进行分析。结果表明:贵州省夏季平均最高气温存在准2~4 a、准8 a及准16 a的多时间尺度振荡周期,有8 a异常偏高,6 a异常偏低;夏季最高气温的空间分布特征为东高西低、南高北低,其EOF的展开模态主要空间分布型为全省一致变化型,解释方差为78.67%,其次是南北反向型,解释方差为5.95%;夏季最高气温的第一模态型与副高的脊线位置和西藏高原-1指数呈显著正相关,与亚洲纬向环流指数和东亚槽位置指数呈显著负相关,第二模态型与副高的面积指数和强度指数呈显著负相关,与西藏高原-1指数、西藏高原-2指数及印缅槽强度指数呈显著正相关;夏季最高气温异常偏高年500 hPa位势高度距平场上亚洲中高纬地区主要表现为“+、-、+”的南北结构特征,中国中高纬的大部分地区为正距平,30 °N以南的地区为负距平,异常偏低年500 hPa位势高度距平场上亚洲中高纬地区主要表现为“-、+、-”的南北结构特征,除华南地区外,中国大部分地区为负距平。

为了分析贵州省夏季最高气温的气候特征及其影响因子,利用贵州省84个国家气象站1972—2021年6—8月的日最高气温资料、国家气候中心提供的副高指数和7项大气环流指数资料及NCEP/NCAR第二套再分析资料,采用统计分析、经验正交函数(EOF)展开、Mann-Kendall非参数统计检验、Morlet小波分析及合成分析等方法进行分析。结果表明:贵州省夏季平均最高气温存在准2~4 a、准8 a及准16 a的多时间尺度振荡周期,有8 a异常偏高,6 a异常偏低;夏季最高气温的空间分布特征为东高西低、南高北低,其EOF的展开模态主要空间分布型为全省一致变化型,解释方差为78.67%,其次是南北反向型,解释方差为5.95%;夏季最高气温的第一模态型与副高的脊线位置和西藏高原-1指数呈显著正相关,与亚洲纬向环流指数和东亚槽位置指数呈显著负相关,第二模态型与副高的面积指数和强度指数呈显著负相关,与西藏高原-1指数、西藏高原-2指数及印缅槽强度指数呈显著正相关;夏季最高气温异常偏高年500 hPa位势高度距平场上亚洲中高纬地区主要表现为“+、-、+”的南北结构特征,中国中高纬的大部分地区为正距平,30 °N以南的地区为负距平,异常偏低年500 hPa位势高度距平场上亚洲中高纬地区主要表现为“-、+、-”的南北结构特征,除华南地区外,中国大部分地区为负距平。

2025, 41(5): 718-727.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.060

摘要:

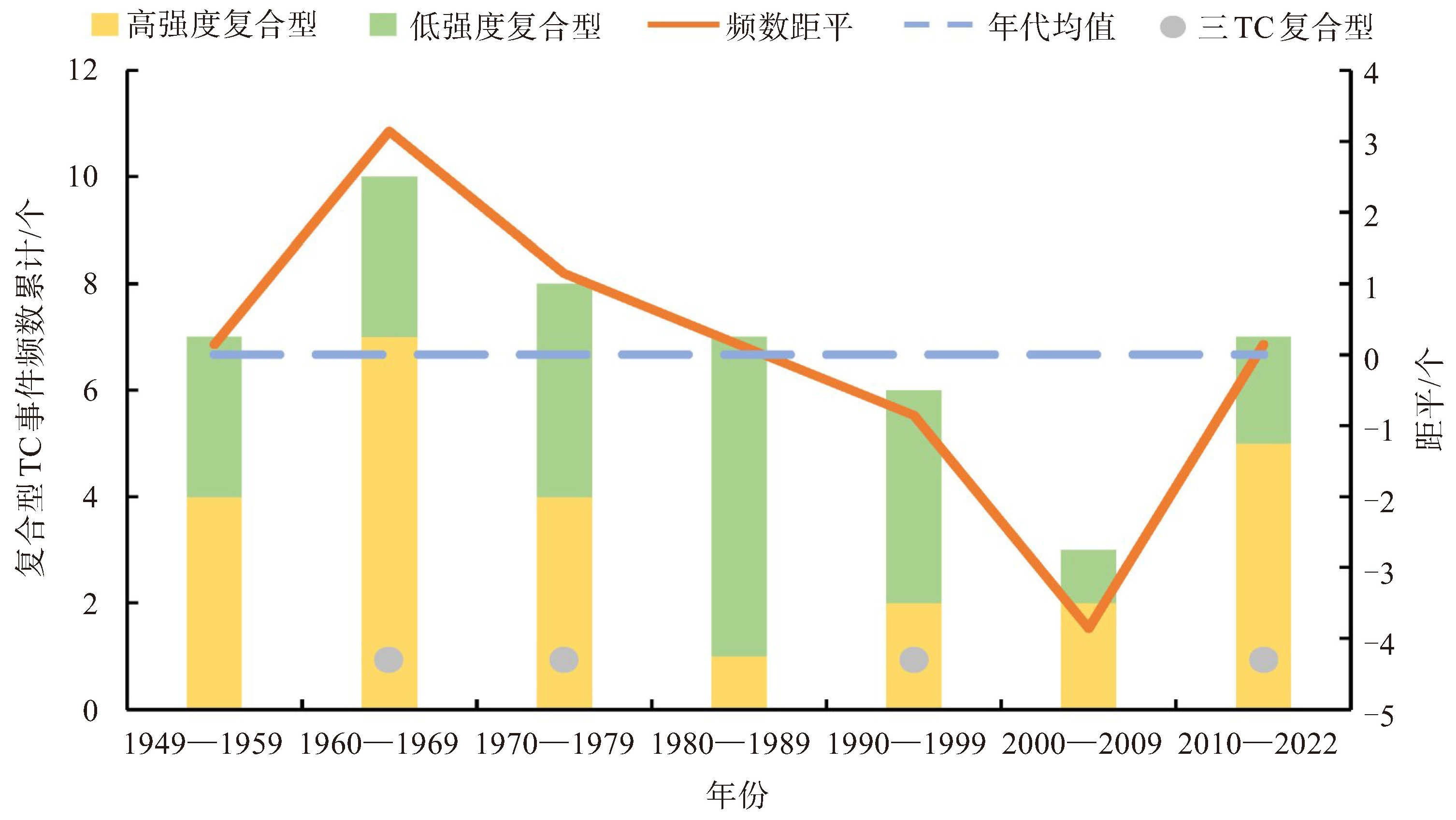

近年来,多个热带气旋(Tropical Cyclone,TC)接连影响同一地区并造成严重经济损失的现象频发。以TC路径为中心划定50 km影响区,将多个TC影响区在空间上有交叠且影响时间相距不超过10日的事件定义为一个复合型TC事件。基于1949—2022年西北太平洋TC数据集与1984—2022年中国的TC灾情数据,对复合型TC事件进行识别并开展对其经济损失时空变化特征的研究。(1) 1949—2022年每年代约有6.9个复合型TC事件发生,不同年代间复合型TC事件频数差异显著,1960s为频发期。全国范围内约14.8% 地区受到复合型TC事件影响,除传统易受TC影响地区(如东南沿海)外,中高纬度沿海及邻近内陆地区也暴露于其影响范围内,2010s受影响面积最大。(2) 在1984—2022年有复合型TC事件发生的年份中,复合型TC事件产生直接经济损失约占TC总损失的39%,以9.6% (10 a)-1的速度增加,表明复合型TC事件的破坏力不断增强。高强度复合型平均经济损失约为低强度复合型的2.2倍。(3) 复合型TC事件产生的经济损失明显高于单一TC,灾害叠加效应显著。传统TC受灾区易受高强度复合型影响,中高纬度地区暴露于低强度复合型影响下易产生严重经济损失,需提升防台减灾能力建设。

近年来,多个热带气旋(Tropical Cyclone,TC)接连影响同一地区并造成严重经济损失的现象频发。以TC路径为中心划定50 km影响区,将多个TC影响区在空间上有交叠且影响时间相距不超过10日的事件定义为一个复合型TC事件。基于1949—2022年西北太平洋TC数据集与1984—2022年中国的TC灾情数据,对复合型TC事件进行识别并开展对其经济损失时空变化特征的研究。(1) 1949—2022年每年代约有6.9个复合型TC事件发生,不同年代间复合型TC事件频数差异显著,1960s为频发期。全国范围内约14.8% 地区受到复合型TC事件影响,除传统易受TC影响地区(如东南沿海)外,中高纬度沿海及邻近内陆地区也暴露于其影响范围内,2010s受影响面积最大。(2) 在1984—2022年有复合型TC事件发生的年份中,复合型TC事件产生直接经济损失约占TC总损失的39%,以9.6% (10 a)-1的速度增加,表明复合型TC事件的破坏力不断增强。高强度复合型平均经济损失约为低强度复合型的2.2倍。(3) 复合型TC事件产生的经济损失明显高于单一TC,灾害叠加效应显著。传统TC受灾区易受高强度复合型影响,中高纬度地区暴露于低强度复合型影响下易产生严重经济损失,需提升防台减灾能力建设。

2025, 41(5): 728-744.

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2025.061

摘要:

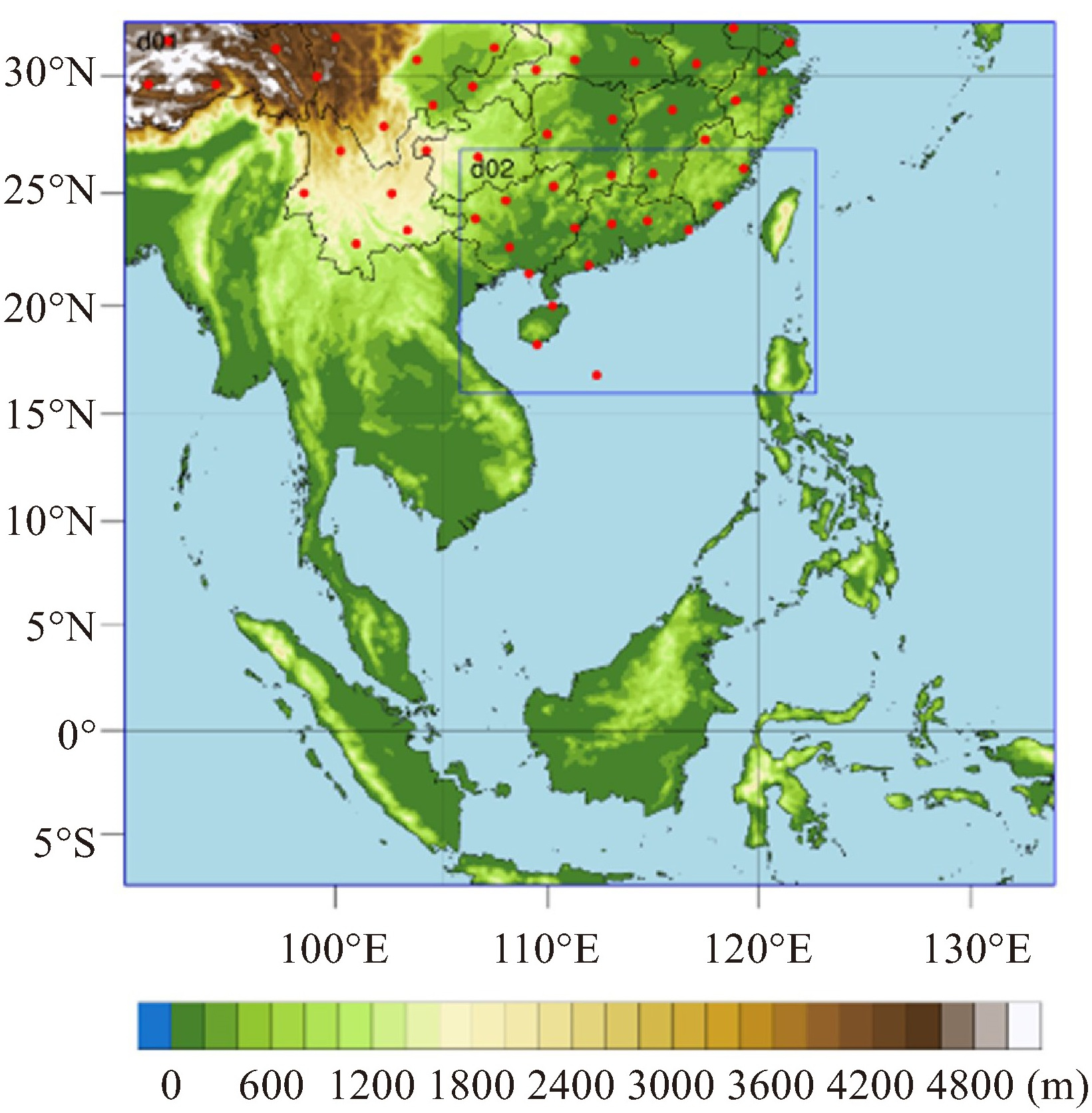

利用国家级气象站和探空站的观测数据,对2014—2018年4—6月期间粤港澳地区9 km和3 km分辨率区域数值天气模式的降水及低层流场预报结果进行了综合评估。研究采用传统降水评分、邻域法,并利用多种统计指标评估了不同分辨率模式在前汛期的降水与低层流场预报技巧的差异及其时间、空间变化特征,分析了不同分辨率的适用性;进一步探索降水预报与低层流场预报技巧之间的相互联系,为未来中尺度模式在区域预报中的优化提供参考。(1) 9 km、3 km分辨率模式对南海夏季风爆发前降水、低层流场预报水平均相对稳定;两种分辨率模式预报降水、低层流场预报能力均具有一定日变化,两者对08:00—12:00时段的预报更准确,而对物理过程更复杂的午后和夜间预报技巧相对不足。(2) 9 km分辨率模式常高估降水量,而3 km模式的整体预报结果时间和空间偏差更小,具体表现为这一分辨率模式对季风爆发后及午后时段的降水预测更精准,且对珠江三角洲和广东省北部山区等复杂地形的降水预报误差更小;此外,3 km分辨率模式预报技巧更加稳定,尤其对小雨、中雨及强降水的预报精度更高。(3) 与降水预报评估结论相似,3 km分辨率模式对低层流场的预报同样更出色;尤其是近地面温度场和比湿的预报中,能够更好地捕捉午后近地面温度和湿度条件的变化;在复杂地形区域对近地面温湿度的预报更精准。

利用国家级气象站和探空站的观测数据,对2014—2018年4—6月期间粤港澳地区9 km和3 km分辨率区域数值天气模式的降水及低层流场预报结果进行了综合评估。研究采用传统降水评分、邻域法,并利用多种统计指标评估了不同分辨率模式在前汛期的降水与低层流场预报技巧的差异及其时间、空间变化特征,分析了不同分辨率的适用性;进一步探索降水预报与低层流场预报技巧之间的相互联系,为未来中尺度模式在区域预报中的优化提供参考。(1) 9 km、3 km分辨率模式对南海夏季风爆发前降水、低层流场预报水平均相对稳定;两种分辨率模式预报降水、低层流场预报能力均具有一定日变化,两者对08:00—12:00时段的预报更准确,而对物理过程更复杂的午后和夜间预报技巧相对不足。(2) 9 km分辨率模式常高估降水量,而3 km模式的整体预报结果时间和空间偏差更小,具体表现为这一分辨率模式对季风爆发后及午后时段的降水预测更精准,且对珠江三角洲和广东省北部山区等复杂地形的降水预报误差更小;此外,3 km分辨率模式预报技巧更加稳定,尤其对小雨、中雨及强降水的预报精度更高。(3) 与降水预报评估结论相似,3 km分辨率模式对低层流场的预报同样更出色;尤其是近地面温度场和比湿的预报中,能够更好地捕捉午后近地面温度和湿度条件的变化;在复杂地形区域对近地面温湿度的预报更精准。

粤公网安备 4401069904700003号

粤公网安备 4401069904700003号